Érase una vez un rey que tenía un gran bosque junto a su palacio, poblado de caza de toda especie. Un día envió a un montero con encargo de matar un ciervo; pero el hombre no regresó. “Tal vez le haya ocurrido algo”, pensó el Rey, y, al día siguiente, mandó a otros dos monteros en su busca; pero tampoco volvieron. Al tercer día hizo llamar a todos los monteros de la Corte, y les dijo:

– Recorred todo el bosque y no cejéis hasta haber encontrado a los tres desaparecidos.

Pero tampoco regresó ninguno del grupo, ni se supo nada más de los perros de la jauría que llevaban con ellos.

A partir de entonces, nadie se atrevió ya a aventurarse en aquel bosque, que quedó silencioso y solitario, sólo de tarde en tarde veíase volar sobre él un águila o un azor. Así pasaron muchos años, hasta que un día presentóse al Rey un cazador forastero y, pidiéndole provisiones y vituallas, ofrecióse a penetrar en el peligroso bosque. El Rey, empero, se negó a ello, diciéndole:

– Es un lugar siniestro. Me temo que no tendrás mejor suerte que los otros, y que no saldrás de él.

Pero el cazador insistió:

– Dejádmelo intentar por mi cuenta y riesgo, señor; yo no conozco el miedo.

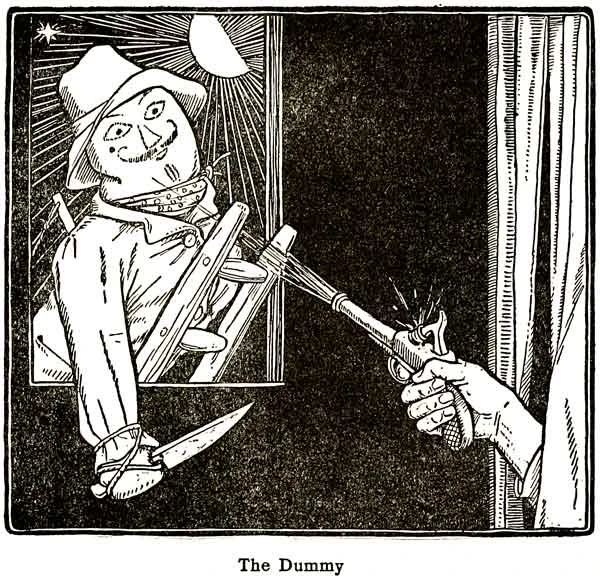

Y el cazador se internó en el bosque, seguido de su perro. Al poco rato, el animal venteó una pieza y se puso a perseguirla; mas apenas hubo avanzado unos pasos, encontróse ante un profundo charco, que lo obligó a detenerse. Un brazo desnudo salió del agua y, apresando al perro, sumergióse de nuevo con él. Al verlo, el cazador retrocedió en busca de tres hombres provistos de cubos, con los cuales vaciaron el agua de la charca. Cuando quedó el fondo al descubierto, apareció un individuo de aspecto salvaje, con el cuerpo bronceado como de hierro oxidado, y una cabellera que le cubría el rostro y le llegaba hasta las rodillas. Atáronlo con cuerdas y lo condujeron al palacio, donde su aspecto produjo enorme extrañeza. El Rey mandó encerrarlo en una jaula de hierro y prohibió, bajo pena de muerte, que nadie abriese la puerta, confiando la custodia de la llave a la Reina en persona. A partir de aquel momento, todo el mundo pudo transitar por el bosque sin peligro.

Tenía el Rey un hijo de ocho años que, jugando un día en el patio del palacio, al tirar su pelota de oro, se le fue a caer dentro de la jaula. Corrió allí el pequeñuelo y dijo:

– ¡Dame la pelota!

– Antes tienes que abrirme la puerta – respondióle el prisionero.

– No – replicó el niño -, no haré tal cosa; el Rey lo ha prohibido – y escapó corriendo. Al día siguiente volvió a reclamar su pelota, y el hombre insistió:

– ¡Ábreme la puerta! -; mas el pequeño no quiso.

Al tercer día, habiendo salido el Rey de caza, volvió a la carga el rapaz y le dijo:

– Aunque lo quisiera, no podría abrir la puerta; no tengo la llave.

Replicóle entonces el salvaje

– Está debajo de la almohada de tu madre; allí la encontrarás.

El niño, deseoso de recuperar su juguete, acalló todos los reparos y fue a buscar la llave. Abrióse la puerta pesadamente, y el pequeño se cogió los dedos en ella. Salió el salvaje, y después de devolver la pelota al principito, apresuróse a huir. Pero al chiquillo le entró miedo, y, rompiendo a llorar, lo llamó:

– ¡Salvaje, no te marches! Si te escapas, me pegarán.

Retrocedió el fugitivo y, cargándose al pequeño en hombros, corrió a esconderse en el bosque.

Al regresar el Rey y ver vacía la jaula, preguntó a la Reina qué había ocurrido. Pero ella no sabía nada. Subió a buscar la llave, y no la encontró. Llamó al niño, pero no le respondió nadie. Entonces el Rey envió gente a los alrededores en busca de su hijo; mas todos regresaron sin noticias de él. No era difícil adivinar lo ocurrido, y la Corte fue presa de una gran aflicción. Mientras tanto, el salvaje había vuelto a su tenebroso bosque. Bajó al pequeñuelo de su hombro y le dijo:

– No volverás a ver a tu padre ni a tu madre; pero te guardaré a mi lado, pues me has devuelto la libertad y te tengo lástima. Si haces cuanto te diga, lo pasarás muy bien. Poseo más oro y riquezas que nadie en el mundo.

Preparó para el muchachito un lecho de musgo, y la criatura no tardó en dormirse. Al día siguiente, el hombre lo condujo al borde de un manantial y le dijo:

– ¿Ves? Esta fuente de oro es límpida y clara como cristal; siéntate en la orilla y ten cuidado de que no caiga nada en ella, pues quedaría impura. Todos los días, al atardecer, vendré a comprobar si has cumplido mi orden.

Sentóse el niño al borde del manantial y pudo ver que de vez en cuando aparecía en sus aguas un pez o una serpiente oro, mientras él vigilaba que no cayese nada en ellas. Hallándose así sentado, de pronto sintió en el dedo un dolor tan intenso que, maquinalmente, lo sumergió en el agua. Aunque lo retiró en seguida, le quedó dorado; y por más que hizo no pudo borrar el oro.

Al anochecer, presentóse el hombre de hierro y, mirando al niño, le preguntó:

– ¿Qué le ha pasado a la fuente?

– Nada, no le ha pasado nada – respondió el pequeño, escondiendo la mano en la espalda para que no le viese el dedo. Pero el hombre le dijo:

– Has metido el dedo en el agua. Por esta vez te perdono; mas guárdate de volver a meter nada en ella.

A la mañana siguiente, el chiquillo reanudó su guardia al borde del manantial. El dedo le dolía de nuevo, y él se lo restregó en la cabeza; pero tuvo la desgracia de que le cayese un cabello al agua, y aunque se dio prisa en sacarlo, estaba ya completamente dorado. Al llegar el hombre de hierro, ya sabía lo ocurrido.

– Has dejado caer un pelo en el agua – le dijo -. Otra vez te lo perdono. Pero si vuelve a suceder, la fuente quedará mancillada, y no podrás seguir viviendo conmigo,

Al tercer día, el muchachito estaba junto a la fuente sin mover el dedo, aunque le dolía mucho. Como el tiempo se le hacía largo, quiso mirarse en el espejo de la fuente, y, al inclinar la cabeza para verse bien la cara, sus largos cabellos, que le llegaban a los hombros, se le mojaron en el agua, y, aunque los retiró inmediatamente, salieron dorados y brillantes como el sol. Ya podéis imaginar el espanto del pobre niño. Tomó el pañuelo y se lo arrolló en la cabeza para que el hombre de hierro no lo viese.

Pero cuando éste vino, ya lo sabía todo y dijo:

– ¡Quítate el pañuelo! – y aparecieron los dorados bucles. Intentó disculparse el pequeño, pero de nada le sirvió.

– No has superado la prueba, y no puedes seguir aquí. Márchate a correr mundo. Así sabrás lo dura que es la pobreza. Pero como tienes buen corazón, y yo quiero tu bien, te concederé un favor. Cuando te encuentres en un apuro, corre al bosque y grita: “¡Juan de hierro!”. Acudiré en tu auxilio. Mi poder es grande, mayor de lo que tú crees, y tengo oro y plata en abundancia.

El principito salió del bosque y se puso en marcha, por caminos trillados y no trillados, hasta que al fin llegó a una gran ciudad. Buscó en ella trabajo, pero no pudo encontrarlo, pues nada le habían enseñado para ganarse el sustento. Finalmente, presentóse en el palacio del Rey y preguntó si lo querían como criado. La gente de la Corte no sabía qué hacer de él; pero como les resultó simpático, le permitieron quedarse. Al fin, el cocinero lo tomó a su servicio, diciendo que podría ir por leña y por agua y recoger las cenizas.

Un día en que estaban ausentes los camareros, el cocinero le mandó que sirviese la comida a la mesa real; pero el chiquillo, no queriendo que se viese su cabellera de oro, dejóse puesto el casquete. Al Rey nunca le había ocurrido una cosa semejante y le dijo:

– Cuando te presentes a servir la mesa real debes descubrirte.

– ¡Oh, Señor! – justificóse el niño -, no me atrevo, pues tengo tiña.

El Rey mandó llamar al cocinero y le riñó por haber tomado a su servicio a aquel chiquillo, ordenándole que lo despidiese en el acto. El cocinero, sin embargo, apiadándose del pequeño, lo cambió por el mozo del jardinero.

Desde entonces, el muchacho hubo de pasarse las horas en el jardín, plantando y regando, cavando y azadonando, expuesto al viento y a la intemperie. Un día de verano en que estaba trabajando solo, el calor era tan tórrido que se quitó el casquete para que le diese el aire. Al reflejarse los rayos del sol en su cabello, el brillo y centelleo de éste fue a proyectarse en la habitación de la princesa. Ésta saltó de la cama para averiguar de dónde venía el reflejo. Viendo al chiquillo, le gritó:

– ¡Muchacho, tráeme un ramo de flores!

Apresuróse él a ponerse de nuevo el casquete y, cogiendo unas flores silvestres, hizo de ellas un ramillete. Cuando subía la escalera para llevárselo a la princesa, encontróse con el jardinero.

– ¿Cómo se te ocurre llevar a la princesa un ramo de flores tan vulgares? – riñóle el hombre. Vuelve al jardín, deprisa, y elige las más raras y bellas.

– No – respondió el pequeño -. Las silvestres huelen mejor y le gustarán más.

Al entrar en la habitación, díjole la hija del Rey:

– Quítate el sombrero. No puedes presentarte ante mí con la cabeza cubierta.

Pero él volvió a justificarse como la vez anterior:

– No puedo, tengo tiña.

La doncella le quitó el casquete con un gesto brusco, y la dorada cabellera se le soltó sobre los hombros, y era tan bonita que daba gloria verla. Quiso escapar el niño; pero ella lo retuvo, cogiéndolo del brazo, y le dio un puñado de ducados. El niño, que no hacía ningún caso del dinero, fue a entregar las monedas al jardinero:

– Las regalo a tus hijos para que jueguen con ellas – le dijo.

A la mañana siguiente volvió a mandarle la princesa que le trajese un ramillete de flores del campo, y, cuando se presentó con él, quiso quitarle también el sombrerito; pero el muchacho lo mantuvo sujeto con ambas manos. Diole ella otro puñado de ducados, que el niño regaló al jardinero para sus hijos, como la víspera. La misma escena repitióse el tercer día. La princesa no pudo quitarle el casquete, y el chiquillo no quiso guardarse el dinero.

Al poco tiempo, el país entró en guerra. El rey convocó a sus tropas, dudando de si podría resistir al enemigo, que era muy poderoso y tenía un ejército inmenso. Dijo entonces el mozo jardinero:

– Ya soy mayor y quiero ir a la guerra. Dadme un caballo.

Los otros echándose a reír, le replicaron:

– Cuando hayamos partido, te lo buscas. Te dejaremos uno en el establo.

Y, efectivamente, cuando ya hubo marchado la tropa, bajó él a la cuadra y sacó de ella al animal, que era cojo de una pata y avanzaba renqueando. Montó en él, a pesar de todo, dirigiéndose al tenebroso bosque y, al llegar a la orilla, gritó por tres veces: “¡Juan de hierro!”, tan fuertemente, que su voz resonó a través de los árboles.

Enseguida se presentó el salvaje y le preguntó:

– ¿Qué quieres?

– Quiero un buen corcel, pues voy a la guerra.

– Lo tendrás, y más aún de lo que pides.

El salvaje volvió a internarse en el bosque, y al poco rato salía de él un mozo de cuadra conduciendo un hermoso caballo que resoplaba por las narices y parecía indómito. Detrás venía una hueste de tropas con armaduras de hierro y espadas que centelleaban al sol. El muchacho entregó al mozo de cuadra su cojo jamelgo y, montando el brioso corcel, púsose al frente de la tropa. Al aproximarse al campo de batalla, buena parte del ejército del Rey había caído ya, y el resto estaba a punto de darse a la fuga. Atacó entonces el joven con sus guerreros, y, cargando sobre el enemigo como un huracán, derribó cuanto se oponía a su paso. Las tropas adversarias trataron de huir, pero el joven se lanzó en su persecución y las aniquiló. Luego, en vez de dirigirse al Rey, condujo a su hueste al bosque, por caminos desviados, y llamó de nuevo a Juan de hierro.

– ¿Qué quieres? – preguntó el salvaje.

– Quédate con tu corcel y tu hueste, y devuélveme mi caballo cojo.

Hízose como pedía, y el muchacho emprendió el regreso al palacio montado en su rocín.

Cuando el Rey llegó a la Corte, salió su hija a recibirlo y lo felicitó por su victoria.

– No he sido yo el vencedor – respondióle el Rey -, sino un caballero desconocido que acudió en mi ayuda al frente de sus tropas.

Quiso la princesa saber quién era el tal caballero, pero su padre lo ignoraba.

– Lo único que puedo decirte – añadió – es que se lanzó en persecución del enemigo, y ya no lo he vuelto a ver.

Ella fue al jardinero a preguntarle por su ayudante, y el hombre, echándose a reír, dijo:

– Acaba de llegar en su jamelgo cojo, y todo el mundo lo ha recibido con burlas, exclamando: “¡Ahí viene nuestro héroe!”. Y al preguntarle: “¿Dónde estuviste durmiendo durante la pelea?”, él ha replicado: “He hecho una buena labor; sin mí, lo habríais pasado mal”. Y todos han soltado la carcajada.

Dijo el Rey a su hija:

– Quiero organizar una gran fiesta que dure tres días y tú arrojarás una manzana de oro. Tal vez se presente el desconocido.

Cuando anunciaron la fiesta, el mozo se fue al bosque y llamó a Juan de hierro.

– ¿Qué quieres? – preguntóle éste.

– Ser yo quien coja la manzana de oro de la princesa.

– Puedes darla por tuya – respondió Juan de hierro -. Te daré una armadura roja y montarás un brioso alazán.

Al llegar la fecha señalada apareció el mozo al galope, y situándose entre los restantes caballeros, no fue reconocido por nadie. Adelantóse la princesa y arrojó una manzana de oro. Nadie la cogió sino él, pero no bien la tuvo en su poder, escapó a toda velocidad. Al segundo día, Juan de hierro le dio una armadura blanca y un caballo del mismo color. Nuevamente se apoderó de la manzana, y otra vez se alejó con ella sin perder momento.

Irritóse el Rey y dijo:

– Esto no está permitido; debe presentarse y decir su nombre.

Y dio orden de que, si volvía a comparecer el caballero de la manzana, se le persiguiese si intentaba escapar, y se le diese muerte si se negaba a obedecer.

El tercer día Juan de hierro le proporcionó una armadura y un caballo negro, y él volvió a quedarse con la manzana. Al huir con ella, persiguiéronle los hombres del Rey, llegando uno tan cerca, que lo hirió en una pierna con la punta de la espada. No obstante, el caballero logró fugarse; pero eran tan formidables los saltos que pegaba su caballo, que cayéndosele el yelmo, sus perseguidores pudieron ver que tenía el cabello dorado. Al regresar a palacio se lo explicaron al Rey.

Al día siguiente, la princesa preguntó al jardinero por su ayudante.

– Está en el jardín, trabajando. Es un mozo muy raro. Estuvo en la fiesta y no regresó hasta ayer. Además, enseñó a mis niños tres manzanas de oro que había ganado.

El Rey lo hizo llamar a su presencia, y el muchacho se presentó, pero también sin descubrirse. Mas la princesa se le acercó, le quitó el sombrero, con lo cual la cabellera le cayó en dorados bucles por encima de los hombros, apareciendo el muchacho tan hermoso, que todos los presentes se pasmaron.

– ¿Fuiste tú el caballero que estuvo los tres días en la fiesta, cada uno con diferente armadura, y ganaste las tres manzanas de oro? – preguntó el Rey.

– Sí – respondió el mozo -, y ahí están las manzanas – y, sacándolas del bolsillo, las alargó al Rey -. Y si todavía queréis más pruebas, podéis ver la herida que me causaron vuestros hombres al perseguirme. Y también soy yo el caballero que os dio la victoria sobre vuestros enemigos.

– Si realmente puedes realizar semejantes hazañas, no has nacido para mozo de jardín. Dime, ¿quién es tu padre?

– Mi padre es un Rey poderoso, y, en cuanto a oro, lo tengo en abundancia, todo el que quiero.

– Bien veo – dijo el Rey – que estoy en deuda contigo. ¿Puedo pagártelo de algún modo?

– Sí – contestó el mozo -, sí podéis: dadme por esposa a vuestra hija.

Echóse a reír la princesa y dijo:

– ¡Éste no se anda con cumplidos! Ya había notado yo en su cabellera dorada que no era un ayudante de jardinero – y, acercándosele, le dio un beso.

A la boda estuvieron presentes sus padres, locos de alegría, pues habían ya perdido toda esperanza de volver a ver a su hijo querido. Y cuando ya se habían sentado a la espléndida mesa, cesó de repente la música, se abrieron las puertas y entró un rey de porte majestuoso, seguido de un gran séquito. Se dirigió al príncipe, lo abrazó y le dijo:

– Yo soy Juan de hierro. Me habían hechizado, transformándome en aquel hombre salvaje; pero tú me has redimido. Tuyos son todos los tesoros que poseo.