Vivía en otro tiempo un príncipe que tenía una prometida de la que estaba muy enamorado. Hallándose a su lado, feliz y contento, le llegó la noticia de que el Rey, su padre, se encontraba enfermo de muerte y quería verlo por última vez antes de rendir el alma. Dijo entonces el joven a su amada:

– Debo marcharme y dejarte; aquí te doy un anillo como recuerdo. Cuando sea rey, volveré a buscarte y te llevaré a palacio.

Montó a caballo y partió a ver a su padre; al llegar ante su lecho, el Rey estaba a las puertas de la muerte. Díjole así:

– Hijo mío amadísimo, he querido volverte a ver antes de morir. Prométeme que te casarás según mi voluntad -y le nombró a cierta princesa, que le destinaba por esposa. El joven estaba tan afligido que, sin acordarse de nada, exclamó:

– ¡Sí, padre mío, lo haré según vos queréis!

Y el Rey cerró los ojos y murió.

Ya proclamado rey el hijo y terminado el período de luto, hubo de cumplir la promesa que hiciera a su padre. Envió, pues, a solicitar la mano de la princesa, la cual le fue otorgada. Al saberlo su antigua prometida, pesóle de tal modo aquella infidelidad de su novio, que estuvo en trance de morir. Díjole entonces su padre:

– Hija mía querida, ¿por qué estás tan triste? Dime lo que deseas y lo tendrás.

Permaneció la muchacha un momento pensativa, y luego respondió:

– Padre mío, deseo tener once muchachas que sean exactamente iguales que yo de cara, de figura y de talla.

Y dijo el Rey:

– Si es posible, tu deseo será cumplido -y mandó que se hicieran pesquisas en todo el reino, hasta que se encontraron once doncellas idénticas a su hija en cara, figura y estatura.

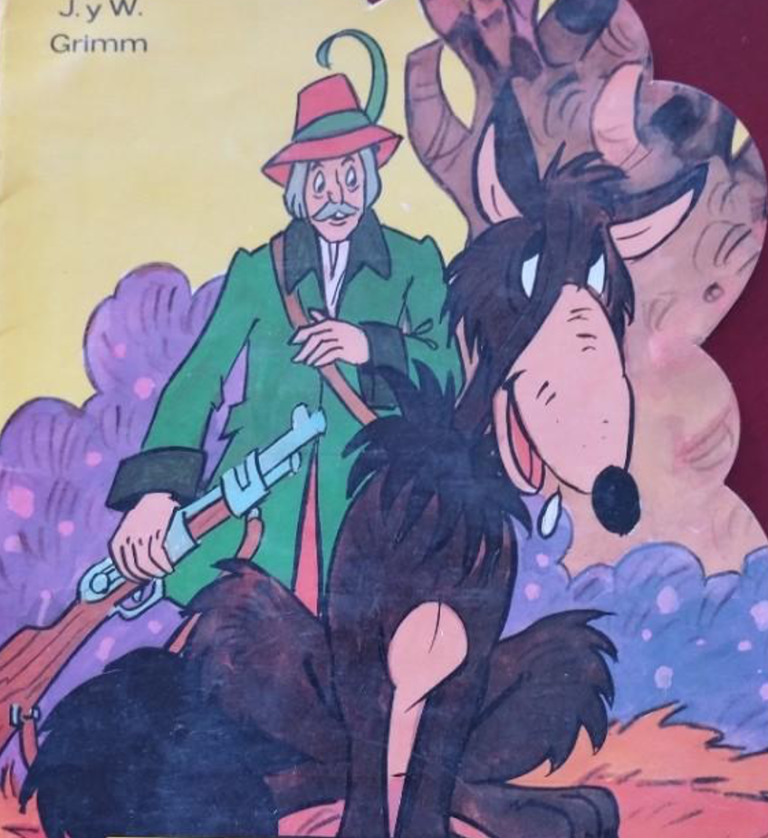

Al llegar al palacio de la princesa, dispuso ésta que se confeccionasen doce vestidos de cazador, todos iguales, y ella y las once muchachas se los pusieron. Despidióse luego de su padre y, montando todas a caballo, dirigiéronse a la corte de su antiguo novio, a quien tanto amaba. Preguntó allí si necesitaban monteros, y pidió al Rey que los tomase a los doce a su servicio. Viola el Rey sin reconocerla, pero eran todas tan apuestas y bien parecidas, que aceptó el ofrecimiento, y las doce doncellas pasaron a ser los doce monteros del Rey.

Pero éste tenía un león, animal prodigioso, que sabía todas las cosas ocultas y secretas; y una noche dijo al Rey:

– ¿Crees tener doce monteros, verdad?

– Sí -respondió el Rey-, son doce monteros.

Prosiguió el león:

– Te equivocas; son doce doncellas.

Y replicó el Rey:

– No es verdad. ¿Cómo me lo pruebas?

– ¡Oh! -respondió el animal-, no tienes más que hacer esparcir guisantes en su antecámara. Los hombres andan con paso firme, y cuando pisen los guisantes verás cómo no se mueve ni uno; en cambio, las mujeres andan a pasitos, dan saltitos y arrastran los pies, por lo que harán rodar todos los guisantes.

Parecióle bien el consejo al Rey, y mandó esparcir guisantes por el suelo.

Pero un criado del Rey, que era adicto a los monteros, y oyó la prueba a que se les iba a someter, fue a ellos y les contó lo que ocurría.

– El león quiere demostrar al Rey que sois muchachas -les dijo.

Diole las gracias la princesa y dijo a sus compañeras: – Haceos fuerza y pisad firme sobre los guisantes.

Cuando, a la mañana siguiente, el Rey mandó llamar a su presencia a los doce monteros, al atravesar éstos la antesala donde se hallaban esparcidos los guisantes, lo hicieron con paso tan firme, que ni uno solo se movió de su sitio ni rodó por el suelo. Una vez se hubieron retirado, dijo el Rey al león:

– Me has mentido; caminan como hombres.

Y replicó el león:

– Supieron que iban a ser sometidas a prueba y se hicieron fuerza. Manda traer a la antesala doce tornos de hilar; verás cómo se alegran al verlos, cosa que no haría un hombre.

Parecióle bien al Rey el consejo, y mandó poner los tornos de hilar en el vestíbulo.

Pero el criado amigo de los monteros apresuróse a revelarles la trampa que se les tendía, y la princesa dijo a sus compañeras, al quedarse a solas con ellas:

– Haceos fuerza y no os volváis a mirar los tornos.

A la mañana, cuando el Rey mandó llamar a los doce monteros, cruzaron todos la antesala sin hacer el menor caso de los tornos de hilar.

Y el Rey repitió al león:

– Me has mentido; son hombres, pues ni siquiera han mirado los tornos.

A lo que replicó el león:

– Supieron que ibas a probarlas y se han hecho fuerza.

Pero el Rey se negó a seguir dando crédito al león.

Los doce monteros acompañaban constantemente al Rey en sus cacerías, y el Monarca cada día se aficionaba más a ellos. Sucedió que, hallándose un día de caza, llegó la noticia de que la prometida del Rey estaba a punto de llegar. Al oírlo la novia verdadera, sintió tal pena que, dándole un vuelco el corazón, cayó al suelo sin sentido. Pensando el Rey que había ocurrido un accidente a su montero preferido, corrió en su auxilio y le quitó el guante. Al ver en el dedo la sortija que un día diera a su prometida, miró su rostro y la reconoció. Emocionado, le dio un beso y, al abrir ella los ojos, le dijo:

– Tú eres mía y yo soy tuyo, y nadie en el mundo puede cambiar este hecho.

Y, acto seguido, despachó un emisario con encargo de rogar a la otra princesa que se volviera a su país, puesto que él tenía ya esposa, y quien ha encontrado la llave antigua no necesita una nueva. Celebróse la boda, y el león recuperó el favor del Rey, puesto que, a fin de cuentas, había dicho la verdad.