M. le cure de Marcilly, le soir du comice de

Bellesme

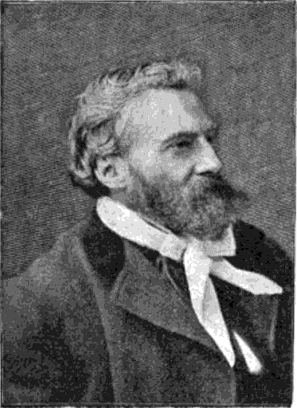

Charles-Philippe

de

Chennevières-Pointel

(1820-1899)

BRRRRRRRRRRR– pout-pat – pout-pat – pout-pat….. C’était le vieux cabriolet tout ferraillant de M. le curé de Marcilly, qui, comme dix heures sonnaient, quittait le pavé de la ville de Bel-lesme. M. le curé ramenait avec lui M. le vicaire d’Igé. Ils avaient dîné tous deux chez M. le curé de Bellesme, et, après le café, le jardin du presbytère n’ayant point vue vers le champ de foire, ils étaient venus, eux aussi, attendre le feu d’artifice dans l’enclos de Saint-Santin. C’est comme cela que nous avons trouvé le curé de Marcilly contant aux petits maraudeurs l’histoire du Fils du Gendarme.

Et maintenant, cahin-caha, ils roulaient au clair de lune, sur la route du Mans, regardant de l’autre côté de la vallée les dernières guirlandes d’illuminations qui s’éteignaient entre les arbres de la promenade de la ville, et les lueurs vagues qui éclairaient encore le ciel au-dessus de la ligne des toits, depuis le bas de la rue Saint-Michel jusqu’à l’hospice, et qui prouvaient qu’auberges et cafés n’étaient pas encore endormis. Au fond, vers Saint-Martin, la forêt repo-sait dans son ombre claire, et un mince nuage argenté de brouillard traînait dans la vallée, vers les prés d’Aunay.

– Voilà ce qui s’appelle une fête, dit M. le curé en houspillant avec les guides le collier de paille de son bidet. Bonne invention que ces comices : depuis le maître cultivateur jusqu’à la plus pauvre fille de basse-cour, ils vont tous entrer chacun dans sa chacunière avec du coeur au ventre.

– Et un verre de trop dans la tête, dit en riant le petit vicaire.

– Ah ! bah, la tête sera fraîche demain, et le coeur restera, répondit le curé. Avez-vous vu le gars jardinier de Saint-Santin, avec sa prime de dix francs pour un chou ? Était-il fier ! Ils sont, ma foi, très-beaux, les choux de Saint-Santin.

– Par vos côtés, dit le vicaire au curé, vous avez eu de primé les pêches et les brugnons de Po-uvray, et ce n’est que justice ; ces pêches-là sont encore plus parfumées que juteuses. Les co-mices auront bien à faire pour améliorer les fruits dans notre pays ; le soleil ne s’y prête point. Quant à leur idée d’améliorer les valets de ferme avec des prix et des médailles, je m’en défie. La première fois, cela va encore ; mais la seconde, ce sont les faux bons valets qui s’arrangeront pour avoir la médaille.

A ce moment le cabriolet passait devant la Croix-Feue-Reine ; les deux prêtres soulevèrent leur chapeau et se signèrent, puis le vieux dit au jeune :

– Moi, je crois que la bonne manière d’améliorer les gens, c’est de leur conter, aux grands comme aux petits, des histoires dans la manière de celles qu’on disait tout à l’heure à Saint-Santin. Les hommes de tout âge sont plus sensibles à l’exemple qu’à la morale, et quand Notre-Seigneur voulait faire de la morale, il parlait par miracles ou par paraboles. M’est avis qu’après l’Évangile et les Pères de l’Église, ce que nous devrions étudier au séminaire, à l’égal de Virgi-le et d’Homère, et bien plus attentivement qu’Aristote, ce sont les contes de l’enfance et de la jeunesse. On oublie, quand la vie s’avance, Aristée, Tityre, Agammenon et le fidèle Eumée ; mais jamais, non jamais, le Petit-Poucet, Robin ni Gulliver. Supposez un autodafé universel de l’oeuvre écrite des hommes, deux livres seuls survivraient par la mémoire en ce pays-ci : Per-rault et la Fontaine.

Ce qu’ils épellent par devoir, les enfants ne s’appliquent pas à le garder ; mais ce qu’ils lisent et relisent par plaisir, de leurs livres à eux, demeure sans efforts fixé dans leur prodigieuse mémoire ; les plus médiocres rapsodies, ils vous en réciteraient au pied levé des chapitres. Et nous abandonnons sans souci le gouvernement d’une si puissante littérature aux nourrices et aux sous-maîtresses d’école ! Et quand, au jour solennel des distributions de prix, nous som-mes chargés par les religieuses de distribuer aux enfants les livres qui vont faire la lecture pas-sionnée des vacances, nous ne savons pas, ni les bonnes Soeurs non plus, si les bonbons de ces cornets-là sont en plâtre ou en sucre ; nous nous doutons bien que ce ne sont que d’innocentes niaiseries ; mais pourquoi nous faire distributeurs de viandes creuses, quand il ne nous en coûterait pas un sou de plus pour répandre du succulent ?

J’ai toujours été honteux, pour ma part, que ce pain salé des jeunes esprits et des jeunes âmes nous fût, à nous prêtres éclairés, expédié tout pétri, tout cuit par les plus ineptes mitrons, et quand je me suis mis en tête d’y regarder de près, à propos des livres que madame de Lonné me chargea, l’an passé, d’acheter pour les prix de notre école des Soeurs, j’ai vu que la littéra-ture des enfants contenait à la fois, et à ses deux pôles, les oeuvres les plus hautes et les oeuv-res les plus basses de l’esprit humain.

– Mais où donc, monsieur le curé, lui demanda le vicaire, avez-vous lu des livres de cette espèce ? Je n’ai jamais vu dans votre presbytère qu’une centaine de volumes, de rituels, de catéchismes, de traités de Bossuet et de saint Grégoire.

– C’est dans la bibliothèque de Saint-Santin, répondit le curé, que j’ai trouvé à m’instruire là-dessus. Il y a tant d’enfants dans cette maison-là, et les enfants y ont tant de noms et tant de fêtes, tant de Jours de l’an et tant de Noëls, tant de bons oncles et de bonnes tantes, tant de par-rains et de marraines ; les fillettes ont déjà gagné tant de prix de lecture, d’écriture, de grammai-re, de sagesse, de bonne tenue, d’histoire sainte, de propreté, d’ordre, de piano, d’orthographe, de mérite et de géographie, que l’armoire vitrée sera bientôt trop étroite pour contenir tous les volumes dont elles se divertissent pendant les vacances.

Là, j’ai relu et refeuilleté les Contes de ma Mère l’Oye, les quarante et un volumes du Cabinet des Fées, les frères Grimm, le chanoine Schmid, Ducray-Dumesnil, Berquin et Bouilly, Don Quichotte, miss Edgeworth et madame Guizot, tous les Robinsons, tous les Gullivers, Ander-sen et Charles Nodier, et madame de Bawr, et madame de Ségur, qui aujourd’hui les fait tous oublier ; et à côté de cela, les fouillis des livres aux cartonnages dorés, dont les entrepreneurs de librairie enfantine débitent par le monde entier la niaiserie édulcorée, – la niaiserie, cette cho-se terrible. Moi, si j’étais cardinal, je mettrais à l’index tous les livres niais, ni plus ni moins que les livres pervers. La niaiserie est le pire de tous les poisons : elle abêtit et énerve l’esprit du bon chrétien, qui doit toujours être éveillé et vigoureux.

– Mais, observa le petit vicaire, tous les écrivains qui travaillent pour les enfants ne sont pas de taille à imaginer le Robinson suisse, ni même Jean-Paul Chopart.

– Eh bien ! reprit le curé, qu’ils fassent des livres d’histoire grecque ou romaine, mais qu’ils ne se mêlent pas de tailler des inventions pour la cervelle des enfants. Il n’en faut pas tant que cela, Dieu merci, des livres amusants pour l’enfance. Songez donc que pendant quatre ou cinq cents ans tous les enfants de la France se sont contentés des sept, huit contes qu’a depuis recueillis Perrault, et tous les enfants de l’Allemagne, pendant autant de siècles, des quelques traditions que les frères Grimm ont écrites sous la dictée des nourrices de leur pays. Les enfants ont l’admirable privilége de relire dix, vingt, trente, cinquante fois, sans en être jamais rassasiés, le livre qui les a séduits ; ils aiment à repasser par les mêmes surprises et les mêmes émotions. C’est comme une chanson qu’ils ne se lasseront jamais, à la grande impatience des parents, de psalmodier tout un jour durant. Si l’idée de faire des livres ne s’en était pas mêlée, nos marmots n’auraient jamais eu besoin d’autres que du Perrault. Et c’est si vrai, que chaque nation a son livre comme celui-là, que la nature a fait et distillé comme elle fait le lait des nourrices, – et tout ce qui s’est imprimé pour les enfants en dehors de ce livre est pur exercice d’esprit plus ou moins pédant.

Cela ne se voit-il pas en France dès l’origine des Contes de ma Mère l’Oye…

Le curé n’avait pas fini le mot, que le cheval buta, se redressa, la sous-ventrière cassa, et voilà le cabriolet à cul et le brancard en l’air. Mais presque aussitôt le brancard se rabaisse et retombe en travers sur la bête tranquille, que le trait retenait toujours attachée à la carriole. Ce fut, com-me vous le pensez, un fier cahotement pour M. le curé et pour M. le vicaire, et le vicaire eut bien de la peine à se dégager de dessous le curé. Ils entendirent rire et geindre en même temps à quelques pas derrière eux, et quand ils descendirent pour rajuster la sous-ventrière avec des cordes, ils s’aperçurent que ce qui avait entraîné en arrière le cabriolet n’était rien moins que deux gais compagnons de Bellou, lesquels, pour revenir commodément de la fête, s’étaient pendus au carrosse du curé de Marcilly, et naturellement avaient roulé à terre par la secousse. Les mauvais paroissiens, un peu inquiets d’être dénoncés par leur chute, quand ils ne l’avaient pas été par la lune, n’offrirent point leur aide pour réparer la lanière ; ils filèrent doux le long du fossé. C’est juste en face de la tour de la Corne-Bergère que le malheur arriva. Le vicaire décrocha comme il put la vieille lanterne du cabriolet, et avec le licou de la bête on vint à bout de suppléer à la courroie.

– Bien sûrement, jeune homme, vous n’avez rien ? dit le curé retroussant sa soutane pour reg-rimper dans la voiture, et agitant gaillardement son fouet sans touche. Et ils reprirent leur con-versation.

– Nous autres curés, nous ne sommes pas trop tenus à la galanterie, et nous pouvons nous dire, entre nous, que ce qui a fait tort en France à la littérature des contes, c’est que les femmes, dès le commencement, s’en sont par trop mêlées. Les apprendre et les redire, à la bonne heure, c’est leur affaire, et je crois aisément que la bouche en coeur de la dame Scheherazade ajoutait quelque charme à ses récits des Mille et une Nuits. Quant à nos contes de ce pays-ci, il y a bea-ux siècles qu’ils seraient dans la boîte aux oublis, n’était la mémoire fidèle et inaltérable des bonnes, des nourrices et des mères-grand. – Mais les écrire, c’est tout autre chose. La plume en main, les plus simples deviennent prétentieuses et aiment la parure. Quoi de plus apprêté que l’Adroite Princesse ? et pourtant mademoiselle Lhéritier l’avait recueillie à la même source où avait puisé Perrault.

Cent et cent fois ma gouvernante,

Au lieu de fables d’animaux,

M’a raconté les traits moraux

De cette histoire surprenante.

Mesdames de Murat, d’Auneuil, Lévêque, de Villeneuve, de Lintot, mademoiselle de Lubert, mademoiselle de la Force, madame Le Prince de Beaumont, sont-elles pas aussi babillardes et à peine moins simples que mademoiselle Lhéritier et la charmante madame d’Aulnoy ? Et encore ce sont les fées du genre ; et la Biche au Bois, et la Belle et la Bête, quoique imitations affaiblies de la Belle au bois dormant et de Riquet à la Houppe, dépasseront toujours de cent coudées les moralités puritaines et fades de mesdames de Genlis, Guizot et d’Altenheim, Eugénie Foa, de la Faye-Brehier et Ulliac-Trémadeure, et de cent autres de plus bas ordre. Et puis elles se ser-vaient, celles-là, et sans en rendre grâces à Dieu, les ingrates, de l’admirable langue de leur siècle, qui décore d’un si naturel et si noble éclat les moindres imaginations des contemporains de Fénelon. Bien fou qui croira que le conteur n’a besoin que de bien inventer, et non de bien dire. La justesse et la gaieté du bien dire attachent aussi vivement l’esprit de ces polissons d’enfants que telle juste ou injuste action. Dans l’intéressante série du Nouveau Magasin des Fées, pourquoi la palme incontestable restera-t-elle à celui qui a fait Trésor des Fèves et le Chien de Brisquet ? C’est d’abord qu’il croyait aux contes, et que les autres n’y croyaient pas, sauf peut-être le pauvre auteur de Coqueluche, et, partant, s’acquittaient de leur besogne en beaux esprits qui ont fait une gageure ; et puis Nature avait mis à son service une grâce et une simplicité de langage que les autres ne pouvaient qu’affecter. – Nature et Science, faut-il dire, car c’est la science toute pure qui lui dictait son Chien de Brisquet ; il s’amusait là à ajouter une page au livre merveilleux des Excellents Traits de vérité et aux aventures dont l’inimitable Phi-lippe d’Alcrippe, le plus grand écrivain que la France ait porté depuis Rabelais jusqu’à la Fon-taine, a semé tous les carrefours de sa Forêt de Lyons.

– La forêt de Lyons, dit le vicaire ; il est singulier combien le voisinage d’une forêt inspire na-turellement le conteur. Les bois ont pour les enfants un immense attrait mystérieux. Ils y trou-vent des fleurs, des nids, des fraisiers, des noisetiers ; des myriades de petites bêtes de toute sorte s’agitent dans les mousses, les herbes et les fougères ; les grenouilles coassent au bord des mares ; les écureuils, du haut des hêtres, font pleuvoir des fênes vides à vos pieds ; on se cache derrière les gros troncs des chênes pour faire peur à ses parents, et soi-même on a peur du loup, car il est là guettant derrière tous les buissons. Pour qui est hors de l’enfance, la forêt aiguise l’esprit par ses charmes solitaires. Le sabotier, le garde et le chasseur silencieux app-rêtent la fanfaronnade qu’ils conteront le soir au coin du feu ; et la vieille, ramassant la ramée, voit au fond des futaies tout ce que les crédules peuvent rêver et qui se répétera par tradition dans les veillées du village. Nous-mêmes, quand nous traversons la forêt, le bréviaire à la main, nous aimons et respectons ensemble ses frémissements solennels, et le moindre lapin qui d’aventure traverse la route tout effaré nous fait assez l’effet d’un être magique. La forêt, qu’elle soit la forêt Noire, la forêt de Bréchéliant, la forêt de Bellesme, la forêt de Lyons, la forêt que chacun de nous a sous la main, la forêt restera à jamais le vrai pays des contes.

– Quel dommage, reprit M. le curé, suivant son idée, que ce Philippe d’Alcrippe ne nous ait point laissé de récits enfantins ! Ses Traits de vérité sont des hâbleries salées, bonnes, encore pas toutes, à conter entre nous, curés de campagne, à la fin du souper. Mais comme ce grand homme possédait bien la langue admirablement nette et expressive des nourrices ! Aussi était-ce là que se trempait et retrempait M. Nodier, et c’est la bonne preuve qu’il s’y connaissait.

Au reste, nous pouvons hardiment nous vanter d’avoir eu en Normandie la fine fleur des con-teurs de France. Ces Normands ont couru tant d’aventures ! Ils ont vu de si lointains parages et si divers ! Ils sont vantards, malins, et leur boisson est gaie, et puis la vieille coutume l’a voulu :

Usaiges est en Normandie

Que qui hebergié est qu’il die

Fable ou chanson lie à son hôte.

Et sans remonter à Wace et à Marie de France, et pour nous en tenir à nos derniers siècles clas-siques, après Philippe d’Alcrippe vient le sieur d’Ouville, le jovial frère de Boisrobert ; Huet, l’évêque d’Avranches, recherche l’origine des romans, et Segrais et les Scudéry, et madame de Villedieu en publient, et des meilleurs ; la grande duchesse Marguerite compose, à Alençon, son Heptaméron ; Hamilton des Facardins a passé pour Caennais ; le franc Picard Galland traduit, à Caen, les Mille et une Nuits et les Contes indiens de Bidpaï, dans la même ville où M. Trebutien nous rendra les contes restés inédits de la belle Scheherazade. La haute Normandie voit naître, à quelques années de distance, celles qui doivent écrire le Prince chéri et le Prince invisible, et celui qui doit écrire Paul et Virginie. L’éblouissante madame d’Aulnoy, la plus riche rivale de Perrault, est toute Normande par son père et son mari, et son Gentilhomme bo-urgeois. Grainville imagine le Dernier Homme ; Le Brun, qui sera consul, traduit les calemb-redaines du vieil Homère et les fantasmagories du Tasse. M. Feuillet raconte la vie de Polichinelle avant celle du Jeune Homme pauvre. Mademoiselle Amélie Bosquet recueille les légendes populaires de la Normandie elle-même; on dit merveilles d’un M. Flaubert, que je ne connais point, et M. Baudry popularise les contes de Grimm, si proches cousins de ceux de Perrault.

Avec tout cela, – et vous voyez pourtant que le chapelet n’en est pas court, – ces Normands n’ont pu faire que les contes, en France, brillassent par l’imagination ; – j’en excepte toujours madame d’Aulnoy, ma favorite. Les contes français ont excellé, comme les fables de la Fontai-ne, par la science de la vie, la précision du trait, le bon sens, la malice et la finesse d’observation ; mais de fantaisie dans les inventions, de douceur crédule, de rêverie poétique, de richesse et d’audace dans les visions, peu ou prou. Ce n’est point le Voyage de Bergerac, c’est le Micromegas de Voltaire qui l’a emporté. De nos jours, aucun des nôtres n’a rencontré le charme vif et délicat, et amoureux de la nature, qui pare les contes de cet autre Normand, le Danois Andersen. Que serait-ce donc si, vers le même temps où se publiaient les Histoires du temps passé, Galland n’eût traduit les merveilleux récits qui charmaient les nuits du sultan Schahriar ! Cela ouvrit aux femmelettes de la cour et de la ville, qui se mêlaient d’écrire des contes, certaines galeries toutes pailletées de rubis et de topazes dans le palais de la Féerie, et de là viennent les quelques jolis diamants que l’on voit çà et là reluire chez nos belles et sages con-teuses du temps de madame de Maintenon.

Et puis, que vous dirai-je, monsieur l’abbé ? le conte en France n’a pas été assez honoré ; il semble que l’opprobre dont Boileau a couvert, de son vivant et pour ses autres oeuvres, l’incomparable écrivain des Contes de ma Mère l’Oye, pèse à tout jamais sur tous ses livres, même sur celui qu’il signa du nom de son fils, d’Armancour. Pourtant celui-là laissera bien loin derrière lui dans les siècles et les Satires et le Lutrin, et ne reconnaît d’égal que les fables du bonhomme champenois. – Quoi ! les Contes de ma Mère l’Oye ! Et l’on jette le livre. – Bi-zarre dégoût, singulière légèreté des liseurs ! Pour ma part, je tiens que le Petit Poucet et le Chat botté valent mieux que la Henriade et que l’Émile, et que l’Esprit des Lois, et que les Études de la Nature, et que tout M. de Buffon, et que tout M. Delille, j’allais dire, entre nous, et que les Martyrs, et que la vilaine madame de Staël, et que tous les faux grands poètes de notre temps, puisqu’ils les ont si bel et bien enterrés. Et j’ajouterai qu’avec Perrault, la Fon-taine, la Bibliothèque des Voyages et le Plutarque d’Amyot, je me charge, l’Évangile aidant, de faire un homme, – et vous laissant le reste, je vous défie d’en faire autant !

A cet endroit, le curé exalté renifla une énorme prise de tabac, puis il ajouta en riant :

– Depuis une trentaine d’années, tout le monde s’escrime en France à faire des systèmes d’éducation ; chacun sent qu’il se trouve au coeur de l’ancienne méthode un vice capital, et per-sonne ne s’est encore avisé que le mal vient du mauvais ordre des études. Les contes, monsieur le vicaire, les contes devraient être la base de tout : les contes de fées conduiraient aux contes vrais ; les contes vrais aux récits de voyages ; les récits de voyages (la géographie, c’est tout un) à l’histoire moderne ; l’histoire moderne à l’histoire ancienne ; l’histoire ancienne à la littérature ancienne, et par Homère, Hérodote et Virgile on rentrerait dans les contes de fées ; et ainsi la science formerait un de ces cercles conformes à la vie même de l’homme, qui rapproche l’extrême vieillesse de l’extrême enfance.

– Et la grammaire, monsieur le curé, cette ennuyeuse grammaire ? demanda le vicaire.

– Eh bien ! la grammaire, on l’apprendrait en dernier, après les poétes ; et l’on n’aurait pas be-soin de l’apprendre, on la saurait sans livre.

Ah ! ah ! ah ! et les voilà qui se mettent à rire du beau système de M. le curé, et à rire de si bon coeur, que je crois bien qu’ils riraient encore, si tout à coup le cabriolet ne s’était arrêté. Le che-val semblait piqué en terre, il tremblait, brou, brou ; il avait si grand’peur qu’il en gémissait. On n’était point à cent pas de la maison neuve, au haut de cette butte de Roques que le curé avait l’habitude de descendre bien prudemment. – Qu’est-ce donc là ? quoi donc? – Le curé regarde, le vicaire aussi. C’est un paquet noir au milieu de la route.

– Allez voir, l’abbé, ce que c’est, dit le curé.

Le vicaire saute à terre ; la lune n’était plus si claire, il s’avance avec ménagement :

– Cela me fait assez l’effet d’un ivrogne, monsieur le curé.

– Mais est-il donc tout à fait mort ?

– S’il n’est pas mort, c’est, ma foi, tout comme. Et il lui touchait l’épaule du bout des doigts.

Le cheval continuait ses tremblements.

– Venez tenir la bête pendant que je vais descendre, monsieur l’abbé, faisait le curé.

Et dès qu’il est sur le plancher des vaches, voilà M. le curé qui s’en va secouer mon ivrogne; il le tourne et retourne, et non pas de main morte : Gare là, gare là, sac à vin. Il en tire un : Euh ! et puis un grognement, puis la tête hébétée se soulève à demi.

– Vrai Dieu ! maître François, est-ce vous ? dans quel état ! un homme qui a eu une si belle mention du comice pour sa filasse ! Allons, monsieur l’abbé, nous ne pouvons pourtant pas laisser ce bonhomme-là sur la route pour qu’on nous l’écrase et que les gens de chez lui pas-sent la nuit dans l’inquiétude.

Et M. le curé et M. le vicaire, empoignant maître François par les pieds et les épaules, vous le hissèrent, Dieu sait comme, dans la carriole. M. le curé était resté dans la voiture et empêchait l’ivrogne de glisser sous les roues ; le vicaire marchait au petit pas près de la bête. Ils arrivèrent à l’avant-dernière maison du bourg.

– Eh ! là, eh ! là, maîtresse, venez nous aider à descendre votre homme ; je pense bien qu’il n’a pas besoin de boire d’ici au prochain marché. Le comice a mentionné votre filasse, la maîtresse ; votre mauvais ivrogne vous contera cela demain.

Le cabriolet fit, de là, un petit détour jusqu’au presbytère :

– Allons, bonsoir, monsieur l’abbé.

– Bonsoir, monsieur le curé, bien des remercîments.

Et M. le curé poursuivit tout seul son chemin vers Marcilly, et de temps en temps il interrom-pait ses oraisons pour ruminer à part lui sur le sujet auquel il venait de se plaire, tout de même que s’il eût préparé un sermon :

Tout bien vu, il n’y a, il n’y aura jamais que deux sortes de contes pour les enfants : les contes de fées, qui s’agitent dans les mondes fantastiques, et les récits qui mettent en branle d’autres enfants créés à leur image, jouant les mêmes jeux et costumés selon les mêmes modes ; en un mot, les contes surnaturels et les contes naturels. Comme de raison, les surnaturels arrivent les premiers, et ceux que toutes les générations répètent, personne ne les a faits. Un homme s’immortalise en prenant la peine de les mettre sur le papier et les baptisant de son nom : Stra-parolle en Italie, Perrault en France, Grimm en Allemagne. Mais ces contes mêmes sont plus grands que les plus grands qui les écrivent sous la dictée de bonnes femmes. Sans comparai-son, c’est comme les saints Évangiles. Et pour les recueillir, quel bon esprit il faut ! simple, pur, naïf, sobre, sachant, comme ils le méritent, les estimer assez pour les mettre au-dessus de toute littérature, et ne vouloir les gâter par aucune fleur douteuse de langage à la mode. Malheur aux prétentieux qui s’en mêlent, et même aux distraits et aux trop pressés ! Le bon, l’honnête M. Souvestre, celui qui a doté les familles de nos provinces de la Mosaïque de l’Ouest, et qui aimait si tendrement sa Bretagne, voulut mettre en livre, lui aussi, les légendes du Foyer breton. On ne sait trop ce qui dépare son recueil ; sont-ce les préambules trop formellement littéraires, ou cette confusion, que lui-même laisse trop voir, de ce qui est du Souvestre de Paris, de ce qui est de ses conteurs ? Que voulez-vous ? on lit le volume, on ne s’y fie pas. Mieux eussent valu cent fois les contes tout nus, pas une ligne de mise en scène.

Quand Perrault répandit dans le public lettré les Contes de ma Mère l’Oye, ce devint une rage d’en écrire de pareils, et la mode durait encore quand le peintre Charles Coypel compo-sa Nabotine, et madame Le Prince de Beaumont le Magasin des Enfants. En ce temps-là, on pensait avec raison que la première affaire était d’amuser les marmots en les moralisant par-dessus le marché, et, pour bien dire, sans qu’ils entendissent le sermon. Le plaisant, l’imaginaire, les fées, les ogres, les oiseaux bleus, les nains et les géants avaient seuls cours dans ce joli petit monde ; et comme il fallait de l’imagination et du clinquant, cela nous rapproc-hait un peu des conteurs de Bagdad. Il y a des moments où je les regrette, les contes des fées : c’est quand je lis les niaiseries du conte bourgeois. Les féeries étaient vraiment des inventions de source noble ; et il fallait à ces aînées-là, je ne dis pas du bon sens et du bon goût, mais tou-jours et toujours de l’esprit, de la distinction, du scintillant. Pour Dieu, encore une fois, point d’ennui dans la morale. L’Évangile est-il ennuyeux ? Il n’y a que les huguenots qui aient su faire du Livre saint le père des heures où l’on bâille, et, grâce à Dieu, nous ne sommes point huguenots. Le Nouveau Magasin des Enfants les avait un peu ressuscitées, les bonnes fées, mais je leur ai trouvé le minois un peu trop philosophique et maquillé, et la baguette un peu trop graissée d’archéologie. Telles quelles, et considérant mon plaisir plutôt que celui des enfants, elles m’ont paru encore bien attrayantes, et puissent-elles, les gracieuses donzelles, ne me lais-ser jamais retomber dans les brumeuses régions où soufflent dans leurs doigts les enfants goîtreux et bien sages des élèves de madame Campan.

Et pourtant cette affreuse petite morale en action, elle a des ancêtres bien fameux, et j’ai grand’peur, au train dont va le monde, qu’elle n’ait l’avenir pour elle. Les enfants, depuis Vol-taire, ne croient plus en vérité ni à fées ni à ogres, et ne se plaisent plus, les vilains, qu’avec qui leur ressemble.

Don Quichotte, Gulliver et Robinson ont été pour l’enfance trois gigantesques épopées. L’instinct odieux qu’on a à cet âge de narguer les fous et les infirmes s’est toujours plu à pour-suivre de ses rires les bernements du gros Sancho, et les grands gestes et la maigre figure, et les généreuses méprises du sublime héros de la Manche.

Gulliver a donné plus de corps et une plus juste mesure à ces nains et géants qu’on n’avait ja-mais toisés avant lui ; – et il a, avec les Robinsons, fourni la plus palpitante satisfaction à cette autre impétueuse curiosité des enfants, les voyages, les aventures, l’autre monde. M. Wys, pour son Robinson suisse ; madame Malès de Beaulieu, pour le Robinson de douze ans; Ad-rien Paul, pour le Pilote Willis ; le chanoine Schmid, pour son Jeune Ermite Geoffroy ; M. Alf. de Bréhat, pour son Petit Parisien, et M. Jules Verne, le plus inventif et le plus ingénieux des derniers venus, sont à tout jamais assurés d’avoir le bon coin dans les bibliothèques enfantines.

Ah ! que n’en est-elle restée là, la littérature des enfants !

Elle est tombée, hélas ! dans les gouvernantes anglaises. Il y a eu une de ces gouvernantes, miss Edgeworth, qui a eu du génie et qui a fixé le genre, – le second genre, le genre des contes naturels. J’avoue qu’à côté de miss Edgeworth toutes nos faiseuses de prix d’écoles, madame Guizot en tête, sont d’insipides pédagogues qui n’ont jamais su qu’éteindre le doux rire des enfants et les empâter dans du gros miel. Les titres mêmes, dans leurs livres : Récréations mo-rales, sentent la cuistrerie ; elles ne se doutent pas qu’il y ait des enfants dans ce bas monde, elles ne connaissent que des écoliers.

Le bon chanoine Schmid a bien un peu de cela, lui aussi ; que voulez-vous ? c’est son métier qui l’a entraîné ; mais il n’a point de sécheresse, le bonhomme ; il n’a rien d’empesé, il va aux marmousets par leur côté de faiseurs de petites chapelles ; c’est l’innocence et la douceur même ; il aime le grand air et les temps passés, et il s’abandonne si naturellement à conter, qu’on finit par se plaire à ses tranquilles récits.

Si l’Angleterre, le pays des gouvernantes, a porté, comme il le devait, ce vilain fruit des histo-riettes morales, il faut avouer qu’il a été élevé chez nous à son apogée par un homme adorable. Oui, on a beau s’en défendre, tous les coeurs bien nés raffolent de M. Bouilly et des Contes à ma Fille. Encore aujourd’hui, malgré son costume et son langage surannés, les enfants le lisent avec autant de plaisir qu’aucun autre. Outre la placidité et la bienfaisance qui en émanent, et la vraie connaissance des instincts délicats de la jeune fille, et des mouvements gouvernables en elle, ce livre est mieux qu’un livre, c’est la médaille d’une époque. Qui n’en connaît pas les premières éditions, avec les vignettes qui illustraient chaque conte, n’en jouit qu’à demi. Il ne serait point daté par sa dédicace à Mgr de Lacépède, ni revu à l’usage de la Maison impériale d’Écouen ; M. Bouilly ne s’y qualifierait point de membre de la Société académique des En-fants d’Apollon, qu’en deux pages nous y verrions revivre tout le temps, les costumes, les ce-intures, les coiffures, et les sentiments, et les meubles, et les ustensiles chéris, et les jeux, et les phrases, et les gestes de la jeunesse de nos mères. Oh ! les délicieuses et plaisantes petites ima-ges ! On se rit aujourd’hui de la prétendue simplicité des modes et des ameublements de l’Empire et de la Restauration ; elles se croyaient, les jeunes femmes d’alors, simples comme la mère des Gracques : il est trop clair aujourd’hui pour nous qu’elles se trompaient, mais elles avaient du moins la bonne volonté de la simplicité, et leur grâce avait l’ambition d’être modeste.

Ici je ne sais quel souvenir du bon vin blanc de M. le curé de Bellesme se croisa avec les médi-tations de son confrère de Marcilly. Le cabriolet fit halte ; le voyageur mit pied à terre, siffla son cheval, contempla un moment le fossé, la haie, et dans un demi-brouillard les peupliers des praires de Lonné, puis il reprit les guides et continua. Les chiens des fermes aboyaient au loin en entendant le roulement de la voiture dans le silence de la nuit.

– Oui, mon cher et honnête monsieur Bouilly, vous avez été le plus fidèle peintre des jeunes filles de votre temps, ou, pour mieux dire, de la famille de votre temps. C’est là que devront venir étudier les historiens futurs, s’ils veulent connaître sûrement les façons d’être de la bonne bourgeoisie du premier quart de ce siècle. Vous avez effacé, autant qu’il était en vous, par la vertu native qui se reflète en vos travaux, vous membre de la Société des sciences et arts de Tours, le mal qu’ont fait dans le monde vos vicieux compatriotes, maître François Rabelais et M. de Balzac, et peut-être bien René Decartes. Et de même que, grâce à l’illustre miss Ed-geworth, nous ne confondrons jamais plus l’enfant anglais avec celui d’aucune autre nation, grâce à vous les enfants de votre époque nous apparaissent distincts de moeurs, de manières, de penchants, et presque de grammaire ; leur Paris n’est plus le nôtre. Vous expliquez ainsi, grand philosophe, les qualités douces, distinguées et probes de la génération de 1820 à 1830, qui vit ces jeunes filles devenues jeunes mères ; et c’est par un talent pareil et non moins exact que madame de Ségur transmettra à l’avenir le tempérament et le caractère des petits Parisiens d’aujourd’hui, de cette génération qui gouvernera le monde de l’an 1875 à 1900. Vous voyez bien qu’à la grande histoire les contes d’enfants sont bons.

Ce n’est certes point le mérite littéraire qui conservera leur renom aux livres de madame de Ségur ; mais, que voulez-vous, c’est la vie et la bonhomie, et la vérité, et la force comique. L’aimable vieille dame a certainement tracé d’après nature les trois quarts de ses figures. Ses caricatures grimaçantes de Tourne-Boule, de madame Fichini, de madame Bombeck et de ses Polonais, sont pleines de malice, de verve et de drôlerie ; on ne crayonne si juste que ce qu’on a vu vivant. Nulle ne connaît et ne reproduit comme elle les infatigables chamailleries des en-fants, soeurs et frères, entre eux, et la turbulence des garçons et des pimbêcheries de nos filles pince-sans-rire.

Une autre grand’mère était venue, il est vrai, une vingtaine d’années avant elle, qui avait laissé choir de sa bouche, à la façon des protégées des fées, quelques perles et quelques diamants ; je veux dire quelques contes d’une honnêteté point niaise, et d’une gaieté charmante ; j’entends parler de madame Sophie Gay, la mère de l’autre bonne conteuse, mademoiselle Delphine Gay.

En vérité, n’est-il pas juste d’avouer que les conteurs d’aujourd’hui valent mieux que ceux d’il y a vingt ans ? Pour un Topfer qui savait amuser les petits écoliers par ses Voyages en zigzag, pour deux ou trois femmes d’esprit qui s’égayaient du rire de leurs neveux ou petits-enfants, combien de milliers de fades nouvelles, dégoûtantes de vertu, honte de la prose française, et gagne-pain de quelques implacables femmes de lettres retirées des romans galants ! Ouvrir ces livres d’institutrices pour les enfants, c’était encore être à l’étude. Gloire donc aux gens de bon sens qui ont enfin mis ordre à cela. Ils ont arraché à ces sorcières pédantes l’industrie du conte, dont elles avaient si mal usé. – Pour corriger le déplorable amollissement, par les femmes, de la littérature enfantine, il a fallu appeler au secours la barbe et la culotte, et ceux encore qu’on sa-vait les plus habiles au joli jeu de conter : Nodier, Dumas, Balzac, Gozlan, Feuillet, Ourliac et Stahl, le grand boute-en-train ; et quand cette première volée de conteurs a été épuisée, la se-conde volée est venue qui a pondu dans le même nid : Jean Macé, L. Ratisbonne, le comte de Gramont, Alf. de Brehat, E. L’Épine, et enfin cette charmante comtesse de Ségur, si bonne vie-ille femme, qu’on peut bien l’appeler un bonhomme, et qui a toujours été la fleur des grand’mères, et non jamais maîtresse d’école.

Mais puisqu’il y faut toute la vigueur de l’homme et toute sa libre verve, c’est qu’apparemment ce genre de livres n’est ni si petit ni si facile ; il s’adresse d’ailleurs à un certain public qui est à la fois le plus accommodant et le plus intraitable de tous, car il ne rend compte, ce capricieux, ni de ses faveurs, ni de ses mépris, et il ne suffit pas de l’aimer pour lui plaire.

Un autre Perrault ne reviendra plus en ce monde, parce que l’oeuvre de celui-là, c’était tout ce que le génie de la France avait trouvé de mieux depuis mille ans pour le divertissement des en-fants. Mais il y a conte et conte, et si les plus diserts s’en mêlent de bon coeur, la gaieté reve-nue, les enfants vont se reprendre de confiance pour les histoires ; dès qu’ils se retrouveront crédules, ils seront près d’être meilleurs.

Le conte est dans tout : il sort de toutes les pierres, de tous les arbres, de tous les oiseaux de chaque pays ; et en animant de leurs contes le foyer du soir, les parents peuvent, à leur enfant, faire de la maison de famille le sanctuaire trois fois sacré de ses jeux, de leurs caresses et de ses premiers songes aux ailes d’or.

D’ailleurs, comme a fait Awerbach, ne peut-on dans de tout petits contes, aussi bien que dans les plus gros livres, encadrer l’image exacte du pays où sont nés les nôtres, et où nous-mêmes, pendant longues années, avons côtoyé dans une douce indolence les ruisseaux pleins d’écrevisses et les haies chargées de mûres ? Si plus tard nos neveux et les amis de nos neveux disent : Voilà tel vieux pignon où notre aïeul a décrit un nid d’hirondelle, empêchons-le de cro-uler, – ne sera-ce pas assez de gloire pour le conteur ? et ne sera-ce pas une assez bonne oeuvre d’avoir fait d’une bourgade une patrie, et d’être cause qu’un millier de coeurs battent plus tend-rement à la vue de leur clocher ?

Il faut bien avouer d’ailleurs que certaines gens sont vraiment à bonne source, tels que ce notai-re de Bellesme avec les dossiers de son étude et ceux de ses confrères, répertoires inépuisables, dans leurs sûrs et menus détails, des plus curieuses histoires du pays. J’ai beau faire, je ne puis me tirer de l’esprit celle que tantôt, dans le salon de Saint-Santin, après les Bons Chevaux du Perche, il nous a contée, entre hommes, de la rencontre que firent jadis les trois bourgeois de Bellesme.

« L’histoire singulière que je vais vous conter se passa dans les derniers jours de l’automne de mil sept cent quatre-vingt-huit, et l’ancien notaire de qui je la tiens, et qui vit encore, la tenait de son confrère, Me B…, dont le père reçut le testament. C’est pour vous dire qu’il n’y a rien de plus certain.

« Un soir donc, à l’heure où le soleil se couche vers la pointe de la forêt, trois bourgeois de Bellesme – qu’il me nomma – s’en allaient causant, avant l’heure du souper, sur la route neuve de Mamers. Ils causaient de ce dont causait tout le monde, de la mauvaise récolte, du rude hiver qui se préparait pour les pauvres gens, de la famine, de la cherté des grains, de la prochaine assemblée des états et de la grande misère des temps. Comme ils se retournaient vers la ville, l’un d’eux aperçut au pied d’un orme, au bord du fossé, un pauvre vieux qui paraissait à demi mort et qui n’avait d’autre bagage qu’un grand bâton d’épine. Les trois compagnons étaient charitables, et s’approchèrent pour le secourir, le prenant pour un mendiant que la faim avait exténué ; mais ils n’en purent tirer ni mouvement ni parole, ou du moins ils n’en purent rien entendre, si ce n’est des gémissements et que, par la route de Mamers, il arrivait tout droit d’Amérique ; car le bonhomme parlait un patois qui semblait celui de la tour de Babel ; ils réso-lurent de prendre sur leurs bras cette espèce de grand cadavre décharné, et l’apportèrent bien péniblement jusqu’à l’auberge du Cheval blanc, aux premières maisons de la rue Saint-Michel.

« Mais quand ils l’eurent étendu sur un lit de l’auberge, entre quatre bons rideaux de serge, et quand la chandelle éclaira sa mine et ses guenilles, c’est alors qu’ils furent étonnés : il était en vérité plus sale et plus lépreux que Job sur son fumier ; il avait la barbe plus longue que celle d’un marchand de complaintes, et ce rebut de la nature, auquel, pour toute ressource, ils n’avaient trouvé que cinq sous dans la poche de sa veste, portait, cachés sur sa poitrine, sous un grand tablier, des colliers de diamants et de perles enfilées par de grossiers fils de laiton. Il en avait, l’affreux mendiant, de quoi acheter cinq ou six royaumes !

« Les trois bourgeois le voyant retombé dans un certain engourdissement, qu’ils jugèrent précurseur de sa fin, après les grandes douleurs dont il n’avait cessé jusque-là de jeter les hauts cris, les trois bourgeois – leurs noms me reviennent à cette heure, c’étaient MM. Bailleul, Hébert et Le Breton – s’en allèrent, chacun de son côté, chercher le dernier aide qu’il fallait à ce moribond : M. Hébert alla querir le médecin ; M. Bailleul, le notaire ; M. Le Breton courut chez le prêtre, et celui qu’il trouva demeurant au plus près, ce fut le pauvre M. Duportail de la Bi-nardière. Le médecin venait d’être mandé à Prulay, où une belle hôtesse du château avait ses vapeurs ; le notaire, lui, mariait sa fille ; sa maison était en fête et le rôti sur la table, et les chan-sons commençaient ; il vint pourtant, puisqu’au dire de M. Bailleul, il n’y avait pas une minute à perdre, et sans prendre le temps de vider son verre ni d’ôter son jabot.

« Quand il entra dans la chambre où le bonhomme paraissait sommeiller, il crut, à voir son vi-eux bonnet à la Franklin tout pelé et ses loques toutes pourries de vétusté et de la crotte des chemins, que M. Bailleul, qui passait pour un malin plaisant, l’avait voulu mystifier en ce jour solennel, et il jetait déjà sur lui un regard furieux ; mais le grand vieillard, se redressant sur son lit, commença à dire, et cette fois en bon langage, si ce n’est avec bon accent :

« – Je ne vous avais point appelé ; mais puisque vous voilà, autant vaut un jour que l’autre, je vous dicterai volontiers un doigt de testament. Moi, monsieur, j’aime les notaires. Je n’ai ja-mais pu, ç’a été ma grande peine, posséder en paix sur la terre un champ d’un arpent ; mais pour cela même, monsieur, je raffole des gens dont le métier est d’assurer la paisible posses-sion des champs. Seyez-vous là et écrivez :

« Moi, Isaac, né à Jérusalem, reconnaissant à bons signes que l’heure de mon repos est proche, et que la colère de Jésus fils de Marie est à la fin lassée, je lègue à mes enfants la terre entière, que j’ai parcourue sans trêve ni halte depuis dix-huit longs siècles.

« Je leur lègue les Chrétiens, les Turcs, les Alsaciens, les Polonais, les Luthériens, les Arméni-ens, les Calvinistes, les Arabes, les Romains, les Grecs, ceux de l’Asie et de l’Afrique, les Égyptiens, qu’ils réduiront en servitude et auxquels ils feront creuser des canaux et bâtir des pyramides.

« Mes fils n’erreront pas comme moi, mais ils vivront sur de bons coffres remplis d’or dont ils feront des trônes, et ils s’assoiront aussi dans les fauteuils des magistrats, et des ministres, et des savants, et s’ils voyagent, ce ne sera plus avec mon bâton usé, mais dans des carrosses de consuls et d’ambassadeurs. La paix et la guerre du monde se feront par leur or, et par leur or ils feront le luxe, qui rendra méprisables les peuples qui m’ont méprisé ; et la puissance de ma race sera, par la volonté du Nazaréen, le plus terrible châtiment des chrétiens infidèles.

« Et le legs que, par les présentes, je fais de la terre aux enfants d’Isaac, ils en jouiront à dater de l’an qui vient, où s’accompliront les grandes destinées.

« En foi de quoi j’ai signé, par-devant Me B…, notaire garde-note royal héréditaire de la ville de Bellesme. »

« Comme le notaire lui présentait plume, entra le curé du Ham.

« – Mon brave homme, dit M. de la Binardière, vous êtes vieux, vous n’allez pas bien, n’avez-vous rien à dire au bon Dieu ? son pardon est le baume de toute douleur!

« – Je ne suis point fâché de vous voir, monsieur le curé, répondit le grand bonhomme en grat-tant un peu dans sa barbe sale ; vous saurez peut-être me donner des nouvelles d’un honnête homme que j’ai connu dans ce pays-ci, voilà environ huit cents ans, et qui s’appelait Yves : il était très-occupé, dans ce temps-là, à bâtir une méchante petite chapelle sur un petit mamelon à côté de son château, et c’était un esprit fort, car il ne craignait pas l’an mil.

« M. de la Binardière, jugeant qu’il avait affaire à un fou, voulut entrer dans son idée, et lui dit que la personne dont il parlait était morte en bon chrétien, et que sa chapelle était encore debout.

« – Tant mieux, reprit l’autre, mais je ne pensais point que les pierres de ce pays fussent si so-lides. Quant à moi, monsieur le curé, qui en ai tant vu bâtir et crouler, mon affaire est entre Jésus et moi, et, je vous le dis, une année ne se passera point sans que paix me soit faite. Jésus de Galilée, en la personne de ses prêtres, va reporter sa croix sur le mont du Calvaire, et vous-même, monsieur le curé, quand l’heure viendra des séditions terribles, vous éprouverez qu’un pauvre savetier juif a pu, dans un jour de lâche rage populaire, repousser de devant sa maison le Christ lacéré et suant le sang.

« Ces paroles affreuses du vieux mendiant demeurèrent toutes vivantes dans l’esprit du notaire, et il lui en venait une sueur froide toutes les fois que, plus tard, on parlait devant lui de l’abominable martyre de M. de la Binardière, le dimanche que son filleul, le tailleur, le vendit pour un écu de six livres, et que les furieux promenèrent par la ville sa tête au bout d’une pique.

« Ils en étaient là quand le médecin, tout poudreux de sa course, ouvrit la porte et, s’approchant du lit, regarda le mal de ce vilain vieillard. Aussitôt il se mit à rire, prit une prise dans sa taba-tière d’or, et puis il lui mania le pied, – cric, crac, – et lui dit :

« – Allons, vieux fainéant, lève-toi et marche.

« L’autre ne se le fit pas dire deux fois ; il se leva tout de go sur ses pieds.

« – Ce n’est qu’une entorse, souffla le médecin à l’oreille de M. le curé, moins que rien pour des jambes de fer comme les siennes.

« – Avance et marche donc, répéta-t-il assez rudement au vagabond ; et grand deuil j’ai, pour une foulure de va-nu-pieds, d’avoir retardé mon souper.

« Le vieux gueux reprit son bâton, et, descendant lestement l’escalier de l’auberge, demanda à l’hôtelier combien il lui devait.

« – Cinq sous pour le coucher, dit celui-ci.

« – Les voilà, répondit l’homme à la grande barbe, et voilà cinq sous que vous remettrez à la sacristie, afin que M. Le curé dise un évangile pour le repos de l’âme du brave seigneur Yves, que j’ai connu voilà huit cents ans, et qui, sans se douter que je n’aimais pas le cochon, me donna de bon coeur un morceau de jambon.

« Cela fait, il sortit, suivi à distance et en silence – car ils avaient fort à penser – par le notaire, le curé et le médecin ; ils le virent qui jetait un coup d’oeil, à travers les fenêtres de la rue, dans la salle où dansait la noce de la fille du notaire, à laquelle noce s’étaient rendus par civilité tous les gentilshommes des environs et toute la noblesse de la ville, et les trois bourgeois qui l’avaient recueilli y dansaient aussi ; et il entra même dans la cour où se réjouissaient les valets et les servantes.

« On l’y prit pour un musicien et on lui offrit à boire ; mais il se contenta de vider un verre de cidre, et leur dit :

« – Merci, mes amis, je ne puis point m’arrêter ; mais réjouissez-vous bien, réjouissez-vous, belles ; car ceux qui dansent dans ce salon sortiront avant peu de la ville chassés par la peur et par la misère, et vous qui les servez, vos enfants seront maîtres de ces maisons. – Enseignez-moi seulement par quel chemin on va à Versailles.

« – Par la route de Regmalard, lui répondirent-ils.

« Et en cinq ou six enjambées il disparut dans la nuit.

« Le curé et le médecin ne tardèrent pas à se séparer du notaire, qu’attendait sa joyeuse famille.

« – Les nuages étaient bien rouges ce soir, dirent-ils en se tirant leurs chapeaux.

« – Signe de mauvais temps, fit le médecin. »

Histoire singulière, se remarmotta à part lui le curé de Marcilly encore tout troublé, et comme on n’en conte qu’en ce Bellesme. Tout de bon, cette journée nous aura à chacun, petits et grands, servi notre pitance, et nous voilà en quelques heures farcis de plus de moralités que si nous avions toute une semaine pâli sur de gros livres de philosophie et digéré Sénèque sur Aristote.

Ah ! mon Dieu, pourquoi donc s’inquiéter des conteurs, et pourquoi vouloir échauffer leur ambition ? la belle part n’est-elle pas pour eux ? Il y aura bien des centaines et des centaines d’années qu’on ne fera plus, dans la France « démocratisée jusqu’au tuf », au dire de ses mi-nistres, ni poèmes épiques, ni tragédies, ni romans, ni histoires, ni physique, ni chimie, ni artic-les de salon, ni vers, ni prose, – quand les grands-pères continueront encore au berceau de leur petite-fille le conte commencé la veille, et les mamans répéteront encore à leur nourrisson at-tendri le Petit Chaperon rouge et la Barbe-Bleue, juste tels que les écrivit Perrault il y a bientôt deux siècles, – et sans y changer un mot.

M. le curé de Marcilly en était là de sa prophétie, quand le cabriolet tourna vers le portail du presbytère. M. le curé descendit, tira lui-même la chevillette, désharnacha sa bête, garnit de foin le râtelier, laissa sa carriole à la garde des étoiles, et dès qu’il eut à tâtons gagné sa chambre, il fit ses dernières prières, se mit au lit, fort content d’une si brillante journée, et, après avoir tiré son bonnet de coton sur ses oreilles, s’endormit en pensant à miss Edgeworth.