Conte de Antoine Galland

Sire, avant que je m’engage dans le récit que Votre Majesté consent que je lui fasse, je lui ferai remarquer, s’il lui plaît, que je n’ai pas l’honneur d’être né dans un endroit qui relève de son empire. Je suis étranger, natif du Caire, en Égypte, Cophte de nation et chrétien de religion. Mon père était courtier, et il avait amassé des biens assez considérables, qu’il me laissa en mourant. Je suivis son exemple et embrassai sa profession. Comme j’étais un jour au Caire, dans le logement public de marchands de toutes sortes de grains, un jeune marchand très bien fait et proprement vêtu, monté sur un âne, vint m’aborder. Il me salua, et, ouvrant un mouchoir où il y avait une montre de sésame : « Combien vaut, me dit-il, la grande mesure de sésame de la qualité de celui que vous voyez ? »

J’examinai le sésame que le jeune marchand me montrait, et je lui répondis qu’il valait, au prix courant, cent dragmes d’argent la grande mesure. « Voyez, me dit-il, les marchands qui en voudront pour ce prix-là, et venez jusqu’à la porte de la Victoire, où vous verrez un khan séparé de toute autre habitation : je vous attendrai là. » En disant ces paroles, il partit et me laissa la montre de sésame, que je fis voir à plusieurs marchands de la place, qui me dirent tous qu’ils en prendraient tant que je leur en voudrais donner, à cent dix dragmes d’argent la mesure ; et à ce compte, je trouvais à gagner avec eux dix dragmes par mesure. Flatté de ce profit, je me rendis à la porte de la Victoire, où le jeune marchand m’attendait. Il me mena dans son magasin, qui était plein de sésame. Il y en avait cent cinquante grandes mesures, que je fis mesurer et charger sur des ânes, et je les vendis cinq mille dragmes d’argent. « De cette somme, me dit le jeune homme, il y a cinq cents dragmes pour votre droit, à dix par mesure : je vous les accorde, et, pour ce qui est du reste, qui m’appartient, comme je n’en ai pas besoin présentement, retirez-le de vos marchands et me le gardez jusqu’à ce que j’aille vous le demander. » Je lui répondis qu’il serait prêt toutes les fois qu’il voudrait le venir prendre ou me l’envoyer demander. Je lui baisai la main en le quittant, et me retirai fort satisfait de sa générosité.

Je fus un mois sans le revoir : au bout de ce temps-là je le vis reparaître. « Où sont, me dit-il, les quatre mille cinq cents dragmes que vous me devez ? — Elles sont toutes prêtes, lui répondis-je, et je vais les compter tout à l’heure. » Comme il était monté sur son âne, je le priai de mettre pied à terre et de me faire l’honneur de manger un morceau avec moi, avant de les recevoir. « Non, me dit-il, je ne puis descendre à présent ; j’ai une affaire pressante, qui m’appelle ici près, mais je vais revenir, et, en repassant, je prendrai mon argent, que je vous prie de tenir prêt. » Il disparut en achevant ces paroles. Je l’attendis, mais ce fut inutilement, et il ne revint qu’un mois après. « Voilà, dis-je en moi-même, un jeune marchand qui a bien de la confiance en moi, de me laisser entre les mains, sans me connaître, une somme de quatre mille cinq cents dragmes d’argent Un autre que lui n’en userait pas ainsi et craindrait que je ne la lui emportasse. » Il revint à la fin du troisième mois : il était encore monté sur son âne, mais plus magnifiquement habillé que les autres fois.

Dès que j’aperçus le jeune marchand, j’allai au-devant de lui, je le conjurai de descendre, et lui demandai s’il ne voulait pas que je lui comptasse l’argent que j’avais à lui. « Cela ne presse pas, me répondit-il d’un air gai et content. Je sais qu’il est en bonnes mains ; je viendrai le prendre quand j’aurai dépensé tout ce que j’ai, et qu’il ne me restera plus autre chose. Adieu, ajouta-t-il ; attendez-moi à la fin de la semaine. » A ces mots, il donna un coup de fouet à son âne, et je l’eus bientôt perdu de vue. « Bon, dis-je en moi-même, il me dit de l’attendre à la fin de la semaine, et, selon son discours, je ne le reverrai peut-être de longtemps. Je vais cependant faire valoir son argent : ce sera un revenant bon pour moi. »

Je ne me trompai pas dans ma conjecture : l’année se passa avant que j’entendisse parler du jeune homme. Au bout de l’an, il parut, aussi richement vêtu que la dernière fois ; mais il me semblait avoir quelque chose dans l’esprit. Je le suppliai de me faire l’honneur d’entrer chez moi. « Je le veux bien pour cette fois, me répondit-il, mais à condition que vous ne ferez pas de dépense extraordinaire pour moi. — Je ne ferai que ce qui vous plaira, repris-je ; descendez donc de grâce. » Il mit pied à terre et entra chez moi. Je donnai des ordres pour le régal que je voulais lui faire ; et, en attendant qu’on servît, nous commençâmes à nous entretenir. Quand le repas fut prêt, nous nous assîmes à table. Dès le premier morceau, je remarquai qu’il le prit de la main gauche, et je fus étonné de voir qu’il ne se servait nullement de la droite. Je ne savais ce que j’en devais penser. « Depuis que je connais ce marchand, disais-je en moi-même, il m’a toujours paru très poli ; serait-il possible qu’il en usât ainsi par mépris pour moi ? Par quelle raison ne se sert-il pas de sa main droite ? »

Après le repas, lorsque mes gens eurent desservi et se furent retirés, nous nous assîmes tous deux sur un sofa. Je présentai au jeune homme d’une tablette excellente pour la bonne bouche, et il la prit encore de la main gauche. « Seigneur, lui dis-je alors, je vous supplie de me pardonner la liberté que je prends de vous demander d’où vient que vous ne vous servez pas de votre main droite ; vous y avez mal apparemment ? » il fit un grand soupir, au lieu de me répondre ; et, tirant son bras droit, qu’il avait tenu caché jusqu’alors sous sa robe, il me montra qu’il avait la main coupée, de quoi je fus extrêmement étonné. « Vous avez été choqué, sans doute, me dit-il, de me voir manger de la main gauche ; mais jugez si j’ai pu faire autrement. — Peut-on vous demander, repris-je, par quel malheur vous avez perdu votre main droite ? » Il versa des larmes à cette demande ; et, après les avoir essuyées, il me conta son histoire, comme je vais vous la raconter :

Vous saurez, me dit-il, que je suis natif de Bagdad, fils d’un père riche et des plus distingués de la ville par sa qualité et par son rang. A peine étais-je entré dans le monde, que, fréquentant des personnes qui avaient voyagé et qui disaient des merveilles de l’Égypte, et particulièrement du grand Caire, je fus frappé de leurs discours et j’eus envie d’y faire un voyage ; mais mon père vivait encore, et il ne m’en aurait pas donné la permission. Il mourut enfin ; et, sa mort me laissant maître de mes actions, je résolus d’aller au Caire. J’employai une très grosse somme d’argent en plusieurs sortes d’étoffes fines de Bagdad et de Moussoul, et je me mis en chemin.

En arrivant au Caire, j’allai descendre au khan qu’on appelle le khan de Mesrour ; j’y pris un logement avec un magasin, dans lequel je fis mettre les ballots que j’avais apportés avec moi sur des chameaux. Cela fait, j’entrai dans ma chambre pour me reposer et me remettre de la fatigue du chemin, pendant que mes gens, à qui j’avais donné de l’argent, allèrent acheter des vivres et firent la cuisine. Après le repas, j’allai voir le château, quelques mosquées, les places publiques, et d’autres endroits qui méritaient d’être vus.

Le lendemain, je m’habillai proprement, et, après avoir fait tirer de quelques-uns de mes ballots de très belles et de très riches étoffes, dans l’intention de les porter à un bezestein, pour voir ce qu’on en offrirait, j’en chargeai quelques-uns de mes esclaves et me rendis au bezestein des Circassiens. J’y fus bientôt environné d’une foule de courtiers et de crieurs qui avaient été avertis de mon arrivée. Je partageai des essais d’étoffes entre plusieurs crieurs, qui les allèrent crier et faire voir dans tout le bezestein ; mais tous les marchands en offrirent beaucoup moins que ce qu’elles me coûtaient d’achat et de frais de voiture. Cela me fâcha ; et, comme j’en marquais mon ressentiment aux crieurs : « Si vous voulez nous en croire, me dirent-ils, nous vous enseignerons un moyen de ne rien perdre sur vos étoffes. »

Je leur demandai ce qu’il fallait faire pour cela. « Les distribuer à plusieurs marchands, repartirent-ils, ils les vendront en détail ; et, deux fois la semaine, le lundi et le jeudi, vous irez recevoir l’argent qu’ils en auront fait. Par là, vous gagnerez au lieu de perdre, et les marchands gagneront aussi quelque chose. Cependant vous aurez la liberté de vous divertir et de vous promener dans la ville et sur le Nil. »

Je suivis leur conseil : je les menai avec moi à mon magasin, d’où je tirai toutes mes marchandises ; et, retournant au bezestein, je les distribuai à différents marchands, qu’ils m’avaient indiqués comme les plus solvables, et qui me donnèrent un reçu en bonne forme, signé par des témoins, sous la condition que je ne leur demanderais rien le premier mois.

Mes affaires ainsi disposées, je n’eus plus l’esprit occupé d’autres choses que de plaisirs. Je contractai amitié avec diverses personnes à peu près de mon âge, qui avaient soin de me bien faire passer mon temps. Le premier mois s’étant écoulé, je commençai à voir mes marchands deux fois la semaine, accompagné d’un officier public, pour examiner leurs livres de vente, et d’un changeur, pour régler la bonté et la valeur des espèces qu’ils me comptaient. Ainsi, les jours de recette, quand je me retirais au khan de Mesrour, où j’étais logé, j’emportais une bonne somme d’argent. Cela n’empêchait pas que, les autres jours de la semaine, je n’allasse passer la matinée tantôt chez un marchand, et tantôt chez un autre ; je me divertissais à m’entretenir avec eux et à voir ce qui se passait dans le bezestein.

Un lundi que j’étais assis dans la boutique d’un de ces marchands, qui se nommait Bedreddin, une dame de condition, comme il était aisé de le reconnaître à son air, à son habillement et par une esclave fort proprement mise qui la suivait, entra dans la boutique et s’assit près de moi. Cet extérieur, joint à une grâce naturelle qui paraissait en tout ce qu’elle faisait, me prévint en sa faveur et me donna une grande envie de la mieux connaître que je ne faisais. Je ne sais si elle ne s’aperçut pas que je prenais plaisir à la regarder, et si mon attention ne lui plaisait point ; mais elle haussa le crépon qui lui descendait sur le visage par-dessus la mousseline qui le cachait, et me laissa voir de grands yeux noirs dont je fus charmé. Enfin, elle acheva de me rendre très amoureux d’elle par le son agréable de sa voix et par ses manières honnêtes et gracieuses, lorsqu’en saluant le marchand elle lui demanda des nouvelles de sa santé, depuis le temps qu’elle ne l’avait vu.

Après s’être entretenue quelque temps avec lui de choses indifférentes, elle lui dit qu’elle cherchait une certaine étoffe à fond d’or ; qu’elle venait à sa boutique, comme à celle qui était la mieux assortie de tout le bezestein ; et que s’il en avait, il lui ferait un grand plaisir de lui en montrer. Bedreddin lui en montra plusieurs pièces, à l’une desquelles s’étant arrêtée, et lui en ayant demandé le prix, il la lui laissa à onze cents dragmes d’argent. « Je consens à vous en donner cette somme, lui dit-elle : je n’ai pas d’argent sur moi, mais j’espère que vous voudrez bien me faire crédit jusqu’à demain, et me permettre d’emporter l’étoffe : je ne manquerai pas de vous envoyer demain les onze cents dragmes dont nous convenons pour elle. — Madame, lui répondit Bedreddin, je vous ferais crédit avec plaisir et vous laisserais emporter l’étoffe si elle m’appartenait ; mais elle appartient à cet honnête jeune homme que vous voyez, et c’est aujourd’hui que je dois lui en compter l’argent. — Eh d’où vient, reprit la dame fort étonnée, que vous en usez de cette sorte avec moi ? N’ai-je pas coutume de venir à votre boutique ? Et toutes les fois que j’ai acheté des étoffes, et que vous avez bien voulu que je les emportasse sans les payer à l’instant, ai-je jamais manqué de vous envoyer de l’argent dès le lendemain ? » Le marchand en demeura d’accord. « Il est vrai, madame, repartit-il ; mais j’ai besoin d’argent aujourd’hui. — Eh bien voilà votre étoffe, dit-elle en la lui jetant. Que Dieu vous confonde, vous et tout ce qu’il y a de marchands Vous êtes tous faits les uns comme les autres : vous n’avez aucun égard pour personne. » En achevant ces paroles, elle se leva brusquement et sortit, fort irritée contre Bedreddin.

Quand je vis que la dame se retirait, je sentis bien que mon cœur s’intéressait pour elle ; je la rappelai : « Madame, lui dis-je, faites-moi la grâce de revenir ; peut-être trouverai-je moyen de vous contenter l’un et l’autre. » Elle revint, en me disant que c’était pour l’amour de moi. « Seigneur Bedreddin, dis-je alors au marchand, combien dites-vous que vous voulez vendre cette étoffe qui m’appartient ?Onze cents dragmes d’argent, répondit-il ; je ne puis la donner à moins. — Livrez-la donc à cette dame, repris-je et qu’elle l’emporte. Je vous donne cent dragmes de profit et je vais vous faire un billet de la somme, à prendre sur les autres marchandises que vous avez. » Effectivement, je fis le billet, le signai, et le mis entre les mains de Bedreddin. Ensuite, présentant l’étoffe à la dame, je lui dis « Vous pouvez l’emporter, madame ; et, quant à l’argent, vous me ,enverrez demain ou un autre jour, ou bien je vous fais présent de l’étoffe, si vous voulez. — Ce n’est pas comme je l’entends, reprit-elle. Vous en usez avec moi d’une manière si honnête et si obligeante, que je serais indigne de paraître devant les hommes si je ne vous en témoignais pas de la reconnaissance. Que Dieu, pour vous en récompenser, augmente vos biens, vous fasse vivre longtemps après moi, vous ouvre la porte des cieux à votre mort, et que toute la ville publie votre générosité ! »

Ces paroles me donnèrent de la hardiesse. « Madame, lui dis-je, laissez-moi voir votre visage, pour prix de vous avoir fait plaisir : ce sera me payer avec usure. » A ces mots, elle se tourna de mon côté, ôta la mousseline qui lui couvrait le visage, et offrit à mes yeux une beauté surprenante. J’en fus tellement frappé, que je ne pus lui rien dire pour lui exprimer ce que j’en pensais. Je ne me serais jamais lassé de la regarder ; mais elle se recouvrit promptement le visage, de peur qu’on ne l’aperçût ; et, après avoir abaissé le crépon, elle prit la pièce d’étoffe et s’éloigna de la boutique, où elle me laissa dans un état bien différent de celui où j’étais en y arrivant. Je demeurai longtemps dans un trouble et dans un désordre étranges. Avant de quitter le marchand, je lui demandai s’il connaissait la dame. « Oui, me répondit-il ; elle est fille d’un émir, qui lui a laissé, en mourant, des biens immenses. »

Quand je fus de retour au khan de Mesrour, mes gens me servirent à souper ; mais il me fut impossible de manger. Je ne pus même fermer l’œil de toute la nuit, qui me parut la plus longue de ma vie. Dès qu’il fut jour, je me levai, dans l’espérance de revoir l’objet qui troublait mon repos ; et, dans le dessein de lui plaire, je m’habillai plus proprement encore que le jour précédent. Je retournai à la boutique de Bedreddin.

Il n’y avait pas longtemps que j’étais arrivé, lorsque je vis venir la dame, suivie de son esclave, et plus magnifiquement vêtue que le jour précédent. Elle ne regarda pas le marchand ; et, s’adressant à moi seul : « Seigneur, me dit-elle, vous voyez que je suis exacte à tenir la parole que je vous donnai hier. Je viens exprès pour vous apporter la somme dont vous voulûtes bien répondre pour moi sans me connaître, par une générosité que je n’oublierai jamais. Madame, lui répondis-je, il n’était pas besoin de vous presser si fort : j’étais sans inquiétude sur mon argent, et je suis fâché de la peine que vous avez prise. — Il n’était pas juste, reprit-elle, que j’abusasse de votre honnêteté. » En disant cela, elle me mit l’argent entre les mains et s’assit près de moi.

Alors, profitant de l’occasion que j’avais de l’entretenir, je lui parlai de l’amour que je sentais pour elle ; mais elle se leva et me quitta brusquement, comme si elle eût été fort offensée de la déclaration que je venais de lui faire. Je la suivis des yeux tant que ,,lue pus voir ; et, dès que je ne la vis plus, je pris congé du marchand et je sortis du bezestein, sans savoir où j’allais. Je rêvais à cette aventure, lorsque je sentis qu’on me tirait par derrière. Je me tournai aussitôt, pour voir ce que ce pouvait être, et je reconnus avec plaisir l’esclave de la dame dont j’avais l’esprit occupé. « Ma maîtresse, me dit-elle, qui est cette jeune personne à qui vous venez de parler dans la boutique d’un marchand, voudrait bien vous dire un mot ; prenez, s’il vous plaît, la peine de me suivre. » Je la suivis ; et je trouvai en effet sa maîtresse, qui m’attendait dans la boutique d’un changeur, où elle était assise.

Elle me fit asseoir auprès d’elle et, prenant la parole : « Mon cher seigneur, me dit-elle, ne soyez pas surpris que je vous aie quitté un peu brusquement ; je n’ai pas jugé à propos devant ce marchand de répondre favorablement à l’aveu que vous m’avez fait des sentiments que je vous ai inspirés. Mais, bien loin de m’en offenser, je confesse que je prenais plaisir à vous entendre, et je m’estime infiniment heureuse d’avoir pour amant un homme de votre mérite. Je ne sais quelle impression ma vue a pu faire d’abord sur vous ; mais pour moi, je puis vous assurer qu’en vous voyant je me suis senti de l’inclination pour vous. Depuis hier, je n’ai fait que penser aux choses que vous me dîtes, et mon empressement à vous venir chercher si matin doit bien vous prouver que vous ne me déplaisez pas. — Madame, repris-je, transporté d’amour et de joie, je ne pouvais rien entendre de plus agréable que ce que vous avez la bonté de me dire. On ne saurait aimer avec plus de passion que je ne vous aime, depuis l’heureux moment où vous parûtes à mes yeux ; ils furent éblouis de tant de charmes, et mon cœur se rendit sans résistance. — Ne perdons pas le temps en discours inutiles, interrompit-elle : je ne doute pas de votre sincérité, et vous serez bientôt persuadé de la mienne. Voulez-vous me faire l’honneur de venir chez moi, ou si vous souhaitez que j’aille chez vous ? — Madame, lui répondis-je, je suis un étranger, logé dans un khan, qui n’est pas un lieu propre à recevoir une dame de votre rang et de votre mérite. Il est plus à propos que vous ayez la bonté de m’enseigner votre demeure : j’aurai l’honneur de vous aller voir chez vous. — Il sera, dit-elle, vendredi après demain ; venez ce jour-là, après la prière de midi. Je demeure dans la rue de la Dévotion. Vous n’avez qu’à demander la maison d’Abou Schamma, surnommé Bercour, autrefois chef des émirs ; vous me trouverez là. » A ces mots, nous nous séparâmes, et je passai le lendemain dans une ton impatience.

Le vendredi, je me levai de bon matin, je pris le plus bel habit que j’eusse, avec une bourse où je mis cinquante pièces d’or ; et, monté sur un âne que j’avais retenu le jour précédent, je partis, accompagné de l’homme qui me l’avait loué. Quand nous fûmes arrivés dans la rue de la Dévotion, je dis au maître de l’âne de demander où était la maison que je cherchais ; on la lui enseigna, et il m’y mena. Je descendis à la porte, je le payai bien et le renvoyai, en lui recommandant de bien remarquer la maison où il me laissait, et de ne pas manquer de m’y venir prendre, le lendemain matin, pour me ramener au khan de Mesrour.

Je frappai à la forte, et aussitôt deux petites esclaves, blanches comme neige et très proprement habillées, vinrent ouvrir. « Entrez, s’il vous plaît, me dirent-elles, notre maîtresse vous attend impatiemment. Il y a deux jours qu’elle ne cesse de parler de vous. » J’entrai dans la cour, et je vis un grand pavillon, élevé sur sept marches, entouré d’une grille qui le séparait d’un jardin d’une beauté admirable. Outre les arbres qui ne servaient qu’à l’embellir et à former de l’ombre, il y en avait une infinité d’autres, chargés de toutes sortes de fruits. Je fus charmé du ramage d’un grand nombre d’oiseaux, qui mêlaient leurs chants au murmure d’un jet d’eau d’une hauteur prodigieuse, qu’on voyait au milieu d’un parterre émaillé de fleurs. D’ailleurs, ce jet d’eau était très agréable : quatre dragons dorés paraissaient aux angles du bassin, qui était en carré ; et ces dragons jetaient de l’eau en abondance, mais de l’eau plus claire que le cristal de roche. Ce lieu plein de délices me donna une haute idée de la conquête que j’avais faite. Les deux petites esclaves me firent entrer dans un salon magnifiquement meublé ; et pendant que l’une courut avertir sa maîtresse de mon arrivée, l’autre demeura avec moi et me fit remarquer toutes les beautés du salon.

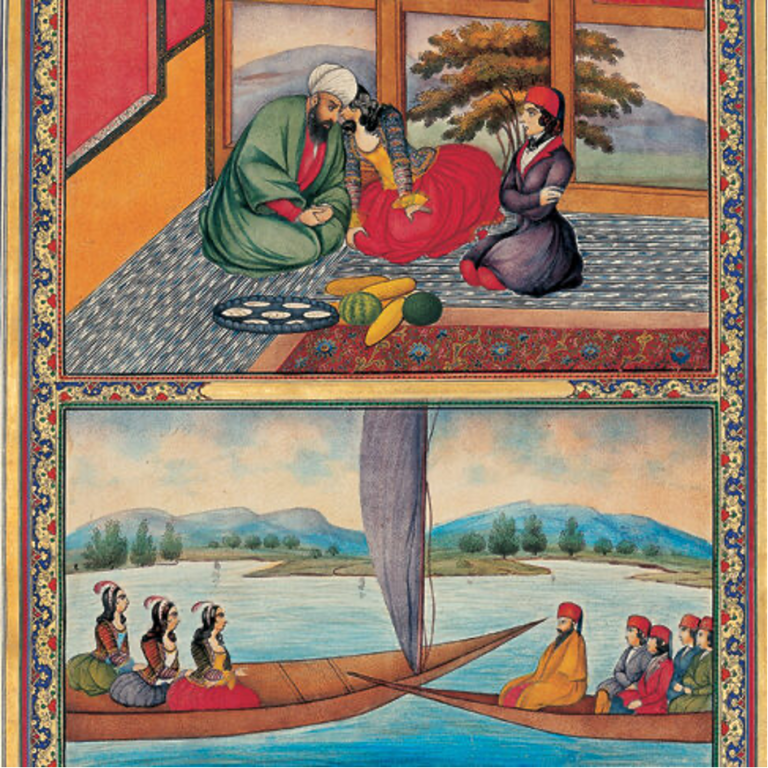

Je n’attendis pas longtemps dans le salon ; la dame que j’aimais y arriva bientôt, fort parée de perles et de diamants, mais plus brillante encore par l’éclat de ses yeux que par celui de ses pierreries. Sa taille, qui n’était plus cachée par son habillement de ville, me parut la plus fine et la plus avantageuse du monde. Je ne vous parlerai point de la joie que nous eûmes de nous revoir ; car c’est une chose que je ne pourrais que faiblement exprimer. Je vous dirai seulement qu’après les premiers compliments nous nous assîmes tous deux sur un sofa, où nous nous entretînmes avec toute la satisfaction imaginable. On nous servit ensuite les mets les plus délicats et les plus exquis. Nous nous mîmes à table ; et, après le repas, nous recommençâmes à nous entretenir jusqu’à la nuit. Alors on nous apporta d’excellent vin et des fruits propres à exciter à boire, et nous bûmes, au son des instruments, que les esclaves accompagnèrent de leurs voix. La dame du logis chanta elle-même et acheva par ses chansons de m’attendrir et de me rendre le plus passionné de tous les amants. Enfin je passai la nuit à goûter toutes sortes de plaisirs.

Le lendemain matin, après avoir mis adroitement sous le chevet du lit la bourse et les cinquante pièces d’or que j’avais apportées, je dis adieu à la dame, qui me demanda quand je la reverrais. « Madame, lui répondis-je, je vous promets de revenir ce soir. » Elle parut ravie de ma réponse, me conduisit jusqu’à la porte, et en nous séparant, elle me conjura de tenir ma promesse.

Le même homme qui m’avait amené m’attendait avec son âne. Je remontai dessus et revins au khan de Mesrour. En renvoyant l’homme, je lui dis que je ne le payais pas, afin qu’il me vînt reprendre l’après-dîner, à l’heure que je lui marquai.

Dès que je fus de retour dans mon logement, mon premier soin fut de faire acheter un bon agneau et plusieurs sortes de gâteaux, que j’envoyai à la dame par un porteur. Je m’occupai ensuite d’affaires sérieuses, jusqu’à ce que le maître de l’âne fût arrivé. Alors, je partis avec lui et me rendis chez la dame, qui me reçut avec autant de joie que le jour précédent, et me fit un régal aussi magnifique que le premier.

En la quittant, le lendemain, je lui laissai encore une bourse de cinquante pièces d’or, et je revins au khan de Mesrour.

Je continuai de voir la dame tous les jours et de lui laisser chaque fois une bourse de cinquante pièces d’or ; et cela dura jusqu’à ce que les marchands à qui j’avais donné mes marchandises à vendre, et que je voyais régulièrement deux fois la semaine, ne me dussent plus rien. Enfin, je me trouvai sans argent, et sans espérance d’en avoir.

Dans cet état affreux, et prêt à m’abandonner à mon désespoir, je sortis du khan, sans savoir ce que je faisais, et m’en allai du côté du château, où il y avait une grande masse de peuple assemblé pour voir un spectacle que donnait le sultan d’Égypte. Lorsque je fus arrivé dans le lieu où était tout ce monde, je me mêlai parmi la foule et me trouvai par hasard près d’un cavalier bien monté et fort proprement habillé, qui avait, à l’arçon de sa selle, un sac à demi-ouvert, d’où sortait un cordon de soie verte. En mettant la main sur le sac, je jugeai que le cordon devait être celui d’une bourse qui était dedans. Pendant que je faisais ce jugement, il passa de l’autre côté du cavalier un porteur chargé de bois, et il passa si près, que le cavalier fut obligé de se tourner vers lui, pour empêcher que le bois ne touchât et ne déchirât son habit. En ce moment, le démon me tenta : je pris le cordon d’une main, et m’aidant, de l’autre, à élargir le sac, je tirai la bourse sans que personne s’en aperçût. Elle était pesante, et je ne doutai point qu’il n’y eût dedans de l’or ou de l’argent.

Quand le porteur fut passé, le cavalier, qui avait apparemment quelque soupçon de ce que j’avais fait pendant qu’il avait eu la tête tournée, mit aussitôt la main dans son sac, et, n’y trouvant pas sa bourse, me donna un si grand coup de sa hache d’armes, qu’il me renversa par terre. Tous ceux qui furent témoins de cette violence en furent touchés, et quelques-uns mirent la main sur la bride du cheval pour arrêter le cavalier et lui demander pour quel sujet il m’avait frappé, s’il lui était permis de maltraiter ainsi un musulman. « De quoi vous mêlez-vous ? leur répondit-il d’un ton brusque. Je ne l’ai pas fait sans raison : c’est un voleur. » A ces paroles, je me relevai ; et, à mon air, chacun, prenant mon parti, s’écria qu’il était un menteur, qu’il n’était pas croyable qu’un jeune homme tel que moi eût commis la méchante action qu’il m’imputait. Enfin ils soutenaient que j’étais innocent ; et, tandis qu’ils retenaient son cheval pour favoriser mon évasion, par malheur pour moi, le lieutenant de police, suivi de ses gens, passa par là ; voyant tant de monde assemblé autour du cavalier et de moi, il s’approcha et demanda ce qui était arrivé. Il n’y eut personne qui n’accusât le cavalier de m’avoir maltraité injustement, sous prétexte que je l’avais volé.

Le lieutenant de police ne s’arrêta pas à tout ce qu’on lui disait ; il demanda au cavalier s’il ne soupçonnait pas quelque autre que moi de l’avoir volé. Le cavalier répondit que non, et lui dit les raisons qu’il avait de croire qu’il ne se trompait pas dans ses soupçons. Le lieutenant de police, après l’avoir écouté, ordonna à ses gens de m’arrêter et de me fouiller, ce qu’ils se mirent en devoir d’exécuter aussitôt ; et l’un d’entre eux, m’ayant ôté la bourse, la montra publiquement. Je ne pus soutenir cette honte, j’en tombai évanoui. Le lieutenant de police se fit apporter la bourse.

Lorsqu’il l’eut entre les mains, il demanda au cavalier si elle était à lui, et combien il y avait mis d’argent. Le cavalier la reconnut pour celle qui lui avait été prise, et assura qu’il y avait dedans vingt sequins. Le juge l’ouvrit, et, après y avoir effectivement trouvé vingt sequins, il la lui rendit.Aussitôt il me fit venir devant lui « Jeune homme, me dit-il, avouez-moi la vérité : est-ce vous qui avez pris la bourse de ce cavalier ? N’attendez pas que j’emploie les tourments pour vous le faire confesser. » Alors, baissant les yeux, je dis en moi-même « Si je nie le fait, la bourse dont on m’a trouvé saisi me fera passer pour un menteur. » Ainsi, pour éviter un double châtiment, je levai la tête et confessai que c’était moi. Je n’eus pas plus tôt fait cet aveu, que le lieutenant de police, après avoir pris des témoins, commanda qu’on me coupât la main. La sentence fut exécutée sur-le-champ, ce qui excita la pitié de tous les spectateurs ; je remarquai même sur le visage du cavalier qu’il n’en était pas moins touché que les autres. Le lieutenant de police voulait encore me faire couper un pied ; mais je suppliai le cavalier de demander ma grâce ; il la demanda et l’obtint.

Lorsque le juge eut passé son chemin, le cavalier s’approcha de moi. « Je vois bien, me dit-il en me présentant la bourse, que c’est la nécessité qui vous a fait faire une action si honteuse et si indigne d’un jeune homme aussi bien fait que vous ; mais tenez, voilà cette bourse fatale ; je vous la donne, et je suis très fâché du malheur qui vous est arrivé. » En achevant ces paroles, il me quitta ; et, comme j’étais très faible à cause du sang que j’avais perdu, quelques honnêtes gens du quartier eurent la charité de me faire entrer chez eux et de me faire boire un verre de vin. Ils pansèrent aussi mon bras et mirent dans un linge ma main, que j’emportai avec moi attachée à ma ceinture.

Quand je serais retourné au khan de Mesrour dans ce triste état, je n’y aurais pas trouvé le secours dont j’avais besoin. C’était aussi hasarder beaucoup que d’aller me présenter à la jeune dame. Elle ne voudra peut-être plus me voir, dis-je, lorsqu’elle aura appris mon infamie. Je ne laissai pas néanmoins de prendre ce parti ; et, afin que le monde qui me suivait se lassât de m’accompagner, je marchai par plusieurs rues détournées et me rendis enfin chez la dame, où j’arrivai si faible et si fatigué, que je me jetai sur le sofa, le bras droit sous ma robe ; car je me gardai bien de le faire voir.

Cependant la dame, avertie de mon arrivée et du mal que je souffrais, vint avec empressement ; et, me voyant pâle et défait : « Ma chère âme, me dit-elle, qu’avez-vous donc ? » Je dissimulai. « Madame, lui répondis-je, c’est un grand mal de tête qui me tourmente. » Elle en parut très affligée. « Asseyez-vous, reprit-elle (car je m’étais levé pour la recevoir), dites-moi comment cela vous est venu. Vous vous portiez si bien la dernière fois que j’eus le plaisir de vous voir ! Il y a quelque autre chose que vous me cachez : apprenez-moi ce que c’est. » Comme je gardais le silence, et qu’au lieu de répondre, les larmes coulaient de mes yeux : « Je ne comprends pas, dit-elle, ce qui peut vous affliger ; vous en aurais-je donné quelque sujet sans y penser ? Et venez-vous ici exprès pour m’annoncer que vous ne m’aimez plus ? — Ce n’est point cela, madame, lui repartis-je en soupirant, et un soupçon si injuste augmente encore mon mal. »

Je ne pouvais me résoudre à lui déclarer la véritable cause. La nuit étant venue, on servit le souper ; elle me pria de manger ; mais, ne pouvant me servir que de la main gauche, je la suppliai de m’en dispenser, m’excusant sur ce que je n’avais nul appétit. « Vous en aurez, me dit-elle, quand vous m’aurez découvert ce que vous me cachez avec tant d’opiniâtreté. Votre dégoût, sans doute, ne vient que de la peine que vous avez à vous y déterminer. Hélas ! madame, repris-je, il faudra bien enfin que je m’y détermine. » Je n’eus pas prononcé ces paroles, qu’elle me versa à boire ; et, me présentant la tasse « Prenez, dit-elle, et buvez, cela vous donnera du courage. » J’avançai donc la main gauche, et prit la tasse.

Lorsque j’eus la tasse à la main, je redoublai mes pleurs et poussai de nouveaux soupirs. « Qu’avez-vous donc à soupirer et à pleurer si amèrement, me dit alors la dame, et pourquoi prenez-vous la tasse de la main gauche, plutôt que de la droite ?— Ah ! madame, lui répondis-je, excusez-moi, je vous en conjure : c’est que j’ai une tumeur à la main droite. — Montrez-moi cette tumeur, répliqua-t-elle, je la veux percer. » Je m’en excusai, en disant qu’elle n’était pas encore en état de l’être, et je vidai toute la tasse, qui était très grande. Les vapeurs du vin, ma lassitude et l’abattement où j’étais m’eurent bientôt assoupi, et je dormis d’un profond sommeil qui dura jusqu’au lendemain.

Pendant ce temps-là, la dame, voulant savoir quel mal j’avais à la main droite, leva ma robe, qui la cachait, et vit, avec tout l’étonnement que vous pouvez penser, qu’elle était coupée et que je l’avais apportée dans un linge. Elle comprit d’abord sans peine pourquoi j’avais tant résisté aux pressantes instances qu’elle m’avait faites, et elle passa la nuit à s’affliger de ma disgrâce, ne doutant pas qu’elle ne me fût arrivée pour l’amour d’elle.

A mon réveil, je remarquai fort bien sur son visage qu’elle était saisie d’une vive douleur. Néanmoins, pour ne me pas chagriner, elle ne me parla de rien. Elle me fit servir un consommé de volaille, qu’on m’avait préparé par son ordre, me fit manger et boire, pour me donner, disait-elle, les forces dont j’avais besoin. Après cela, je voulus prendre congé d’elle ; mais, me retenant par ma robe : « Je ne souffrirai pas, dit-elle, que vous sortiez d’ici. Quoique vous ne m’en disiez rien, je suis persuadée que je suis la cause du malheur que vous vous êtes attiré. La douleur que j’en ai ne me laissera pas vivre longtemps ; mais avant que je meure, il faut que j’exécute un dessein que je médite en votre faveur. » En disant cela, elle fit appeler un officier de justice et des témoins, et me fit dresser une donation de tous ses biens. Après qu’elle eut renvoyé tous ses gens satisfaits de leurs peines, elle ouvrit un grand coffre où étaient toutes les bourses dont je lui avais fait présent depuis le commencement de nos amours. « Elles sont toutes entières, me dit-elle, je n’ai pas touché à une seule ; tenez, voilà la clef du coffre ; vous en êtes le maître. » Je la remerciai de sa générosité et de sa bonté. « Je compte pour rien, reprit-elle, ce que je viens de faire pour vous, et je ne serai pas contente que je ne meure encore, pour vous témoigner combien je vous aime. » Je la conjurai, par tout ce que l’amour a de plus puissant, d’abandonner une résolution si funeste ; mais je ne pus l’en détourner ; et le chagrin de me voir manchot lui causa une maladie de cinq ou six semaines, dont elle mourut.

Après avoir regretté sa mort autant que je le devais, je me mis en possession de tous ses biens, qu’elle m’avait fait connaître ; et le sésame que vous avez pris la peine de vendre pour moi en faisait une partie.

Ce que vous venez d’entendre, poursuivit le jeune homme de Bagdad, doit m’excuser auprès de vous d’avoir mangé de la main gauche ; je vous suis fort obligé de la peine que vous vous êtes donnée pour moi. Je ne puis assez reconnaître votre fidélité ; et comme j’ai, Dieu merci, assez de bien, quoique j’en aie dépensé beaucoup, je vous prie de vouloir accepter le présent que je vous fais de la somme que vous me devez. Outre cela, j’ai une proposition à vous faire. Ne pouvant plus demeurer davantage au Caire, après l’affaire que je viens de vous conter, je suis résolu d’en partir pour n’y revenir jamais. Si vous voulez me tenir compagnie, nous négocierons ensemble, et nous partagerons également le gain que nous ferons.

Quand le jeune homme de Bagdad eut achevé son histoire, dit le marchand chrétien, je le remerciai le mieux qu’il me fut possible du présent qu’il me faisait ; et, quant à sa proposition de voyager avec lui, je lui dis que je l’acceptais très volontiers, en l’assurant que ses intérêts me seraient toujours aussi chers que les miens.

Nous prîmes jour pour notre départ, et, lorsqu’il fut arrivé, nous nous mîmes en chemin. Nous avons passé par la Syrie et par la Mésopotamie, traversé toute la Perse, où, après nous être arrêtés dans plusieurs villes, nous sommes enfin venus, sire, jusqu’à votre capitale. Au bout de quelque temps, le jeune homme m’ayant témoigné qu’il avait dessein de repasser dans la Perse et de s’y établir, nous fîmes nos comptes, et nous nous séparâmes très satisfaits l’un de l’autre. Il partit, et moi, sire, je suis resté dans cette ville, où j’ai l’honneur d’être au service de Votre Majesté.Voilà l’histoire que j’avais à vous conter ne la trouvez-vous pas plus surprenante que celle du bossu ?

Le sultan de Casgar se mit en colère contre le marchand chrétien : « Tu es bien hardi, me dit-il, d’oser me faire le récit d’une histoire si peu digne de mon attention, et de la comparer à celle du bossu ! Peux-tu te flatter de me persuader que les fades aventures d’un jeune débauché sont plus admirables que celles de mon bouffon ? Je vais vous faire pendre tous quatre pour venger sa mort. »

A ces paroles, le pourvoyeur, effrayé, se jeta aux pieds du sultan : « Sire, dit-il, je supplie Votre Majesté de suspendre sa juste colère, de m’écouter et de nous faire grâce à tous quatre, si l’histoire que je vais conter à Votre Majesté est plus belle que celle du bossu. Je t’accorde ce que tu me demandes, répondit le sultan : parle. » Le pourvoyeur prit alors la parole, et dit :