Conte de Antoine Galland

Seigneurs, dit-il, vous êtes sans doute en peine de savoir comment, après avoir fait cinq naufrages et avoir essuyé tant de périls, je pus me résoudre encore à tenter la fortune et à chercher de nouvelles disgrâces. J’en suis étonné moi-même quand j’y fais réflexion ; et il fallait assurément que j’y fusse entraîné par mon étoile. Quoi qu’il en soit, au bout d’une année de repos, je me préparai à faire un sixième voyage, malgré les prières de mes parents et de mes amis, qui firent tout ce qui leur fut possible pour me retenir.

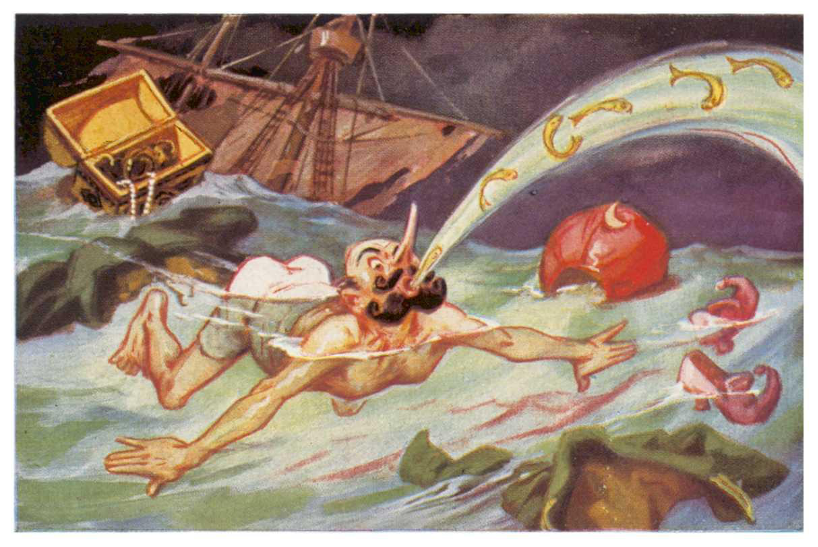

Au lieu de prendre ma route par le golfe Persique, je passai encore une fois par plusieurs provinces de la Perse et des Indes, et j’arrivai à un port de mer où je m’embarquai sur un bon navire, dont le capitaine était résolu à faire une longue navigation. Elle fut très longue, à la vérité, mais en même temps si malheureuse, que le capitaine et le pilote perdirent leur route, de manière qu’ils ignoraient où nous étions. Ils la reconnurent enfin ; mais nous n’eûmes pas sujet de nous en réjouir, tout ce que nous étions de passagers ; et nous fûmes, un jour, dans un étonnement extrême de voir le capitaine quitter son poste en poussant des cris. Il jeta son turban par terre, s’arracha la barbe et se frappa la tête, comme un homme à qui le désespoir a troublé l’esprit. Nous lui demandâmes pourquoi il s’affligeait ainsi. « Je vous annonce, nous répondit-il, que nous sommes dans l’endroit de la mer le plus dangereux. Un courant très rapide emporte le navire et nous allons tous périr dans moins d’un quart d’heure. Priez Dieu qu’il nous délivre de ce danger. Nous ne saurions en échapper, s’il n’a pitié de nous. » A ces mots, il ordonna de faire ranger les voiles ; mais les cordages se rompirent dans la manœuvre, et le navire, sans qu’il fût possible d’y remédier, fut emporté par le courant au pied d’une montagne inaccessible, où il échoua et se brisa, de manière pourtant qu’en sauvant nos personnes, nous eûmes encore le temps de débarquer nos vivres et nos plus précieuses marchandises.

Cela étant fait, le capitaine nous dit : « Dieu vient de faire ce qui lui a plu. Nous pouvons nous creuser ici chacun notre fosse, et nous dire le dernier adieu ; car nous sommes dans un lieu si funeste que personne de ceux qui y ont été jetés avant nous ne s’en est retourné chez soi. » Ce discours nous jeta tous dans une affliction mortelle, et nous nous embrassâmes les uns les autres, les larmes aux yeux, en déplorant notre malheureux sort.

La montagne au pied de laquelle nous étions faisait la côte d’une île fort longue et très vaste. Cette côte était toute couverte de débris de vaisseaux qui avaient fait naufrage ; et par une infinité d’ossements qu’on y rencontrait d’espace en espace, et qui nous faisaient horreur, nous jugeâmes qu’il s’y était perdu bien du monde. C’est aussi une chose presque incroyable que la quantité de marchandises et de richesses qui se présentaient à nos yeux de toutes parts. Tous ces objets ne servirent qu’à augmenter la désolation où nous étions. Au lieu que partout ailleurs les rivières sortent de leur lit pour se jeter dans la mer, tout au contraire une grosse rivière d’eau douce s’éloigne de la mer et pénètre dans la côte au travers d’une grotte obscure, dont l’ouverture est extrêmement haute et large. Ce qu’il y a de remarquable dans ce lieu, c’est que les pierres de la montagne sont de cristal, de rubis ou d’autres pierres précieuses. On y voit aussi la source d’une espèce de poix ou de bitume qui coule dans la mer, que les poissons avalent et rendent ensuite changé en ambre gris, que les vagues rejettent sur la grève qui en est couverte. Il y croît aussi des arbres, dont la plupart sont des aloès, qui ne le cèdent point en bonté à ceux de Comari.

Pour achever la description de cet endroit, qu’on peut appeler un gouffre, puisque jamais rien n’en revient, il n’est pas possible que les navires puissent s’en écarter lorsqu’une fois ils s’en sont approchés à une certaine distance. S’ils y sont poussés par un vent de mer, le vent et le courant les perdent ; et s’ils s’y trouvent lorsque le vent de terre souffle, ce qui pourrait favoriser leur éloignement, la hauteur de la montagne l’arrête et cause un calme qui laisse agir le courant qui les emporte contre la côte, où ils se brisent comme le nôtre y fut brisé. Pour surcroît de disgrâce, il n’est pas possible de gagner le sommet de la montagne, ni de se sauver par aucun endroit.

Nous demeurâmes sur le rivage, comme des gens qui ont perdu l’esprit, et nous attendions la mort de jour en jour. D’abord, nous avions partagé nos vivres également ; ainsi, chacun vécut plus ou moins longtemps que les autres, selon son tempérament et suivant l’usage qu’il fit de ses provisions.

Ceux qui moururent les premiers furent enterrés par les autres ; pour moi, je rendis les derniers devoirs à tous mes compagnons ; et il ne faut pas s’en étonner car outre que j’avais mieux ménagé qu’eux les provisions qui m’étaient tombées en partage, j’en avais encore en particulier d’autres dont je m’étais bien gardé de leur faire part. Néanmoins lorsque j’enterrai le dernier, il me restait si peu de vivres, que je jugeai que je ne pourrais pas aller loin ; de sorte que je creusai moi-même mon tombeau, résolu de me jeter dedans, puisqu’il ne restait plus personne pour m’enterrer. Je vous avouerai qu’en m’occupant de ce travail, je ne pus m’empêcher de me représenter que j’étais la cause de ma perte et de me repentir le m’être engagé dans ce dernier voyage. Je n’en demeurai pas même aux réflexions ; je me frappai avec fureur, et peu s’en fallut que je ne hâtasse ma mort.

Mais Dieu eut encore pitié de moi et m’inspira la pensée d’aller jusqu’à la rivière qui se perdait sous la voûte de la grotte. Là, après avoir examiné la rivière avec beaucoup d’attention, je dis en moi-même Cette rivière, qui se cache ainsi sous la terre, en doit sortir par quelque endroit ; en construisant un radeau et m’abandonnant dessus au courant de l’eau, j’arriverai à une terre habitée ou je périrai : si je péris, je n’aurai fait que changer de genre de mort ; si je sors, au contraire, de ce lieu fatal, non seulement j’éviterai la triste destinée de mes camarades, je trouverai peut-être une nouvelle occasion de m’enrichir. Que sait-on si la fortune ne m’attend pas au sortir de cet affreux écueil, pour me dédommager avec usure des pertes que m’a causées mon naufrage ?

Je n’hésitai pas à travailler au radeau après ce raisonnement ; je le fis de bonnes pièces de bois et de gros câbles, car j’en avais à choisir ; je les liai ensemble si fortement que j’en fis un petit bâtiment assez solide. Quand il fut achevé, je le chargeai de quelques ballots de rubis, d’émeraudes, d’ambre gris, de cristal de roche et d’étoffes précieuses. Ayant mis toutes ces choses en équilibre et les ayant bien attachées, je m’embarquai sur le radeau, avec deux petites rames que je n’avais pas oublié de faire ; et me laissant aller au cours de la rivière, je m’abandonnai à la volonté de Dieu.

Sitôt que je fus sous la voûte, je ne vis plus de lumière et le fil de l’eau m’entraîna sans que je pusse remarquer où il m’emportait. Je voguai le jours dans cette obscurité, sans jamais apercevoir le moindre rayon de lumière. Je trouvai, une fois, la voûte si basse, qu’elle pensa me blesser la tête ; ce qui me rendit fort attentif à éviter un pareil danger. Pendant ce temps-là, je ne mangeais des vivres qui me restaient qu’autant qu’il en fallait naturellement pour soutenir ma vie. Mais, avec quelque frugalité que je pusse vivre, j’achevai de consumer mes provisions. Alors, sans que je pusse m’en défendre, un doux sommeil vint saisir mes sens. Je ne puis vous dire si je dormis longtemps ; mais en me réveillant, je me vis avec surprise dans une vaste campagne, au bord d’une rivière où mon radeau était attaché, et au milieu d’un grand nombre de noirs. Je me levai dès que je les aperçus et les saluai. Ils me parlèrent, mais je n’entendais pas leur langage.

En ce moment, je me sentis si transporté de joie, que je ne savais si je devais me croire éveillé. Étant persuadé que je ne dormais pas, je m’écriai et récitai ces vers arabes : « Invoque la Toute-Puissance, elle viendra à ton secours il n’est pas besoin que tu t’embarrasses d’autre chose. Ferme l’œil, et pendant que tu dormiras, Dieu changera ta fortune de mal en bien. »

Un des noirs, qui entendait l’arabe, m’ayant ouï parler ainsi, s’avança et prit la parole : « Mon frère, me dit-il, ne soyez pas surpris de nous voir. Nous habitons la campagne que vous voyez, et nous sommes venus arroser aujourd’hui nos champs de l’eau de ce fleuve qui sort de la montagne voisine, en la détournant par de petits canaux. Nous avons remarqué que l’eau emportait quelque chose ; nous sommes vite accourus pour voir ce que c’était, et nous avons trouvé que c’était ce radeau ; aussitôt l’un de nous s’est jeté à la nage et l’a amené. Nous l’avons arrêté et attaché comme vous le voyez et nous attendions que vous vous éveillassiez. Nous vous supplions de nous raconter votre histoire, qui doit être fort extraordinaire. Dites-nous comment vous vous êtes hasardé sur cette eau et d’où vous venez. » Je les priai de me donner d’abord quelque chose à manger, leur promettant de satisfaire ensuite leur curiosité.

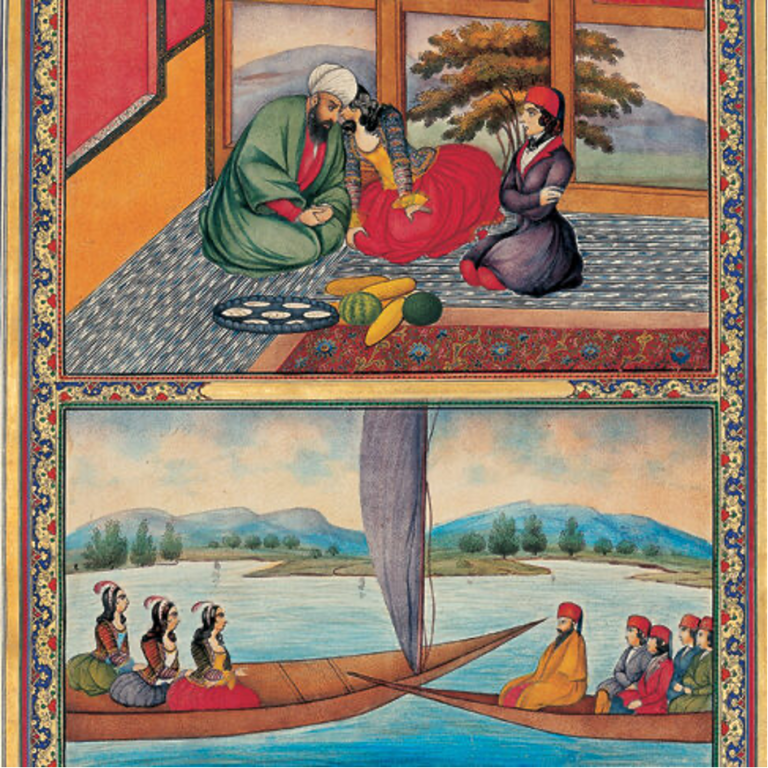

Ils me présentèrent plusieurs sortes de mets ; et quand j’eus apaisé ma faim, je leur fis un rapport fidèle de tout ce qui m’était arrivé ; ce qu’ils parurent écouter avec admiration. Sitôt que j’eus fini mon discours : « Voilà, me dirent-ils par la bouche de l’interprète qui leur avait expliqué ce que je venais de dire, voilà une histoire des plus surprenantes. Il faut que vous veniez en informer le roi vous-même : la chose est trop extraordinaire pour lui être rapportée par un autre que par celui à qui elle est arrivée. » Je leur repartis que j’étais prêt à faire ce qu’ils voudraient.

Les noirs envoyèrent aussitôt chercher un cheval, que l’on amena peu de temps après. Ils me firent monter dessus ; et pendant qu’une partie marcha devant moi pour me montrer le chemin, les autres, qui étaient les plus robustes, chargèrent sur leurs épaules le radeau tel qu’il était, avec les ballots, et commencèrent à me suivre.

Nous marchâmes tous ensemble jusqu’à la ville de Serendib ; car c’était dans cette île que je me trouvais. Les noirs me présentèrent à leur roi. Je m’approchai de son trône, où il était assis, et le saluai comme on a coutume de saluer les rois des Indes, c’est-à-dire que je me prosternai à ses pieds et baisai la terre. Ce prince me fit relever et, me recevant d’un air obligeant, il me fit avancer et prendre place auprès de lui. Il me demanda premièrement comment je m’appelais : lui ayant répondu que je me nommais Sindbad, surnommé le Marin, à cause de plusieurs voyages que j’avais faits par mer, j’ajoutai que j’étais habitant de la ville de Bagdad. « Mais, reprit-il, comment vous trouvez-vous dans mes États, et par où y êtes-vous venu ? »

Je ne cachai rien au roi ; je lui fis le même récit que vous venez d’entendre, et il en fut si surpris et si charmé, qu’il commanda qu’on écrivît mon aventure en lettres d’or, pour être conservée dans les archives de son royaume. On apporta ensuite le radeau et l’on ouvrit les ballots en sa présence. Il admira la quantité de bois d’aloès et d’ambre gris, mais surtout les rubis et les émeraudes ; car il n’en avait point dans son trésor qui en approchassent.

Remarquant qu’il considérait mes pierreries avec plaisir et qu’il en examinait les plus belles les unes après les autres, je me prosternai et pris la liberté de lui dire : « Sire, ma personne n’est pas seulement au service de Votre Majesté, la charge du radeau est aussi à elle, et je la supplie d’en disposer comme d’un bien qui lui appartient. » Il me dit en souriant : « Sindbad, je me garderai bien d’en avoir la moindre envie ni de vous ôter rien de ce que Dieu vous a donné. Loin de diminuer vos richesses, je prétends les augmenter et je ne veux point que vous sortiez de mes États sans emporter avec vous des marques de ma libéralité. » Je ne répondis à ces paroles qu’en faisant des vœux pour la prospérité du prince et qu’en louant sa bonté et sa générosité.

Il chargea un de ses officiers d’avoir soin de moi et me fit donner des gens pour me servir à ses dépens. Cet officier exécuta fidèlement les ordres de son maître et fit transporter dans le logement où il me conduisit les ballots dont le radeau avait été chargé.

J’allais tous les jours, à certaines heures, faire ma cour au roi, j’employais le reste du temps à voir la ville et ce qu’il y avait de plus digne de ma curiosité.

L’île de Serendib1 est située justement sous la ligne équinoxiale ; ainsi, les jours et les nuits y sont toujours de douze heures, et elle a quatre-vingts parasanges de longueur et autant de largeur. La ville capitale est située à l’extrémité d’une belle vallée, fermée, par une montagne qui est au milieu de l’île, et qui est bien la plus haute qu’il y ait au monde. En effet, on la découvre en mer, de trois journées de navigation. On y trouve le rubis, plusieurs sortes de minéraux, et tous les rochers sont, pour la plupart, d’émeri, qui est une pierre métallique dont on se sert pour tailler les pierreries. On y voit toutes sortes d’arbres et de plantes rares, surtout le cèdre et le coco. On pêche aussi des perles le long de ses rivages et aux embouchures de ses rivières, et quelques-unes de ses vallées fournissent des diamants. Je fis aussi par dévotion un voyage à la montagne, à l’endroit où Adam fut relégué après avoir été banni du paradis terrestre, et j’eus la curiosité de monter jusqu’au sommet.

Lorsque je fus de retour dans la ville, je suppliai le roi de me permettre de retourner en mon pays ; ce qu’il m’accorda d’une manière très obligeante et très honorable. Il me força de recevoir un riche présent, qu’il fit tirer de son trésor ; et lorsque j’allai prendre congé de lui, il me chargea d’un autre présent bien plus considérable et en même temps d’une lettre pour le commandeur des croyants, notre souverain seigneur, en me disant : « Je vous prie de présenter de ma part ce régal et cette lettre au calife Haroun-al-Raschid et de l’assurer de mon amitié. » Je pris le présent et la lettre avec respect, en promettant à Sa Majesté d’exécuter ponctuellement les ordres dont elle me faisait l’honneur de me charger. Avant que je m’embarquasse, ce prince envoya chercher le capitaine et les marchands qui devaient s’embarquer avec moi, et leur ordonna d’avoir pour moi tous les égards imaginables.

La lettre du roi de Serendib était écrite sur la peau d’un certain animal fort précieux à cause de sa rareté et dont la couleur tire sur le jaune. Les caractères de cette lettre étaient d’azur ; et voici ce qu’elle contenait en langue indienne

« Le roi des Indes, devant qui marchent mille éléphants, qui demeure dans un palais dont le toit brille de l’éclat de cent mille rubis et qui possède en son trésor vingt mille couronnes enrichies de diamants, au calife Haroun-al-Raschid.

« Quoique le présent que nous vous envoyons soit peu considérable, ne laissez pas néanmoins de le recevoir en frère et en ami, en considération de l’amitié que nous conservons pour vous dans notre cœur, et dont nous sommes bien aise de vous donner un témoignage. Nous vous demandons la même part dans le vôtre, attendu que nous croyons le mériter, étant d’un rang égal à celui que vous tenez. Nous vous en conjurons, en qualité de frère. Adieu. »

Le présent consistait : premièrement, en un vase d’un seul rubis, creusé et travaillé en coupe, d’un demi-pied de hauteur et d’un doigt d’épaisseur, rempli de perles très rondes et toutes du poids d’une demi-drachme ; secondement, en une peau de serpent qui avait des écailles grandes comme une pièce ordinaire de monnaie d’or, et dont la propriété était de préserver de maladie ceux qui couchaient dessus ; troisièmement, en cinquante mille drachmes du bois d’aloès le plus exquis, avec trente grains de camphre de la grosseur d’une pistache ; enfin, le tout était accompagné d’une esclave d une beauté ravissante et dont les habillements étaient couverts de pierreries.

Le navire mit à la voile ; et après une longue et très heureuse navigation, nous abordâmes à Balsora, d’où je me rendis à Bagdad. La première chose que je fis, après mon arrivée, fut de m’acquitter de la commission dont j’étais chargé.

Je pris la lettre du roi de Serendib et j’allai me présenter à la porte du commandeur des croyants, suivi de la belle esclave et des personnes de ma famille, qui portaient les présents dont j’étais chargé. Je dis le sujet qui m’amenait, et aussitôt l’on me conduisit devant le trône du calife. Je lui fis la révérence en me prosternant ; et après lui avoir fait une harangue très concise, je lui présentai la lettre et le présent. Lorsqu’il eut lu ce que lui mandait le roi de Serendib, il me demanda s’il était vrai que ce prince fût aussi puissant et aussi riche qu’il le marquait par sa lettre. Je me prosternai une seconde fois et, après m’être relevé : « Commandeur des croyants, lui répondis-je, je puis assurer Votre Majesté qu’il n’exagère pas ses richesses et sa grandeur ; j’en suis témoin. Rien n’est plus capable de causer de l’admiration que la magnificence de son palais. Lorsque ce prince veut paraître en public, on lui dresse un trône sur un éléphant, où il s’assied, et il marche au milieu de deux files composées de ses ministres, de ses favoris et d’autres gens de sa cour. Devant lui, sur le même éléphant, un officier tient une lance d’or à la main, et derrière le trône, un autre, se tenant debout, porte une colonne d’or, au haut de laquelle est une émeraude longue d’environ un demi-pied et grosse d’un pouce. Il est précédé d’une garde de mille hommes, habillés de drap d’or et de soie, et montés sur des éléphants richement caparaçonnés. Pendant que le roi est en marche, l’officier qui est devant lui, sur le même éléphant, crie de temps en temps, à haute voix :

« Voici le grand monarque, le puissant et redoutable sultan des Indes, dont le palais est couvert de cent mille rubis, et qui possède vingt mille couronnes de diamants ! Voici le monarque couronné, plus grand que ne furent jamais le grand Solima et le grand Mihrage ! »

Après qu’il a prononcé ces paroles, l’officier qui est derrière le trône crie à son tour : « Ce monarque, si grand et si puissant, doit mourir, doit mourir, doit mourir. »

L’officier de devant reprend et crie ensuite : « Louange à celui qui vit et ne meurt pas ! »

D’ailleurs, le roi de Serendib est si juste, qu’il n’y a pas de juges dans sa capitale, non plus que dans le reste de ses Etats ; ses peuples n’en ont pas besoin. Ils savent et ils observent d’eux-mêmes exactement la justice, et ne s’écartent jamais de leur devoir. Ainsi les tribunaux et les magistrats sont inutiles chez eux. Le calife fut fort satisfait de mon discours. « La sagesse de ce roi, dit-il, paraît en sa lettre, et, après ce que vous venez de me dire, il faut avouer que sa sagesse est digne de ses peuples, et que ses peuples sont dignes d’elle. » A ces mots, il me congédia et me renvoya avec un riche présent.

Sindbad acheva de parler en cet endroit, et ses auditeurs se retirèrent ; mais Hindbad reçut auparavant cent sequins. Ils revinrent encore le jour suivant chez Sindbad, qui leur raconta son septième et dernier voyage dans ces termes :