EIN VATER

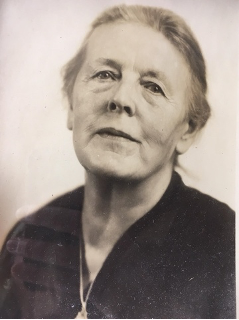

Von Anna Schieber

Es war kühl und dämmerig in dem hohen, weiten Kirchenschiff. Und still war es da. Nur fernher, gedämpft, gebrochen durch die massiven Steinwände des riesigen Baues, drangen die Laute der großen Stadt in die Stille herein. Durch die bunten Scheiben der Chorfenster fiel das Sonnenlicht auf den blumengeschmückten Altar und auf die grüne Wand der Blattgewächse, die hinter demselben aufgerichtet stand. Der Kirchendiener ging geräuschlosen Trittes auf den ausgebreiteten Teppichen hin und her, rückte an den Stühlen, die im Halbkreis um den Altar standen, und ordnete noch dieses und jenes zum letzten Male. Auf den Emporen knarrte es hie und da von behutsamen Tritten. Da fanden sich nach und nach teilnehmende Freunde und neugierige Zuschauer ein, die der Hochzeitsfeier des reichen, jungen Fabrikanten Bruckmann zusehen und zuhören wollten.

Unten im Schiff, ganz allein in den langen Bankreihen saß ein alter Mann. Er war durch die schmale Seitenpforte hereingekommen und mit schweren, stapfigen Tritten durch den weiten Raum gegangen. Nun trocknete er sich mit dem roten Taschentuch das verwitterte Gesicht, nahm die Mütze ab und sah dann still vor sich hin. Es war noch zu früh zum Anfang. Einzelne Orgeltöne schwebten durch den Raum, der Organist setzte sich in Positur; draußen hörte man Wagen vor- und dann wieder abfahren.

Die Gedanken des alten Mannes gingen in ferne Zeiten zurück. Er gehörte heute näher zu dem Fest, als all die vornehmen Gäste. Näher, als ein Mensch wußte. Er strich sich über die furchendurchzogene Stirn, wie einer, der seine fliegenden Gedanken zusammenhalten und ordnen möchte. Das ging nicht leicht. Da war so vieles, was sich ihm wieder aufdrängte, als wäre es gestern geschehen. Weißt du noch? Weißt du noch? Ja, er wußte noch.

Eine Dorfgasse sah er, still lag sie da im mitternächtigen Schein des Mondes. Der Tod ging hindurch. Zuerst kehrte er in der Villa ein, die auf dem Lindenhügel am Eingang des Dorfes stand. Zwischen Ärzten und Pflegerinnen ging er hindurch, still und unerbittlich, und nahm der jungen Mutter das Kind aus den Armen. Es war ihr einziges. Sie hatte vor einem halben Jahr seine Geburt fast mit dem Leben bezahlt, es war keine Aussicht, daß sie je wieder ein liebes Kind ihr eigen nennen dürfe. Der Gatte hielt sie umschlungen. So, miteinander, mußten sie zusehen, wie der Tod das Kind aus ihrem Haus nahm. Er hatte den Auftrag, daran war nicht zu rütteln.

Dann ging der Tod die stille Gasse hinunter, an den dunklen Häusern vorbei, bis zu einem kleinen, alten, aus dessen Fenstern ein Lichtschein fiel. Hier wartete man auf ihn, man wußte, daß er komme. Aber es war doch so schwer, ihn einzulassen. Denn er wollte das Herz aus dem Haus holen. Und das tat er nun auch. Die Kinder schliefen, es waren sieben, und das jüngste lag in einem Korb neben dem Bett der Mutter und wußte noch nichts vom Leben. Und alle miteinander wußten noch nichts vom Sterben und daß die Mutter einmal nicht mehr da sein könnte.

Der Mann wußte es; es war eine Qual. Er wollte gern jetzt nicht mehr so stark daran denken, wie er so dasaß in der Kirche und auf die Hochzeitsgesellschaft wartete. Aber er mußte es doch tun. Er sah sich, wie er ihr die Augen zugedrückt hatte. Sie war sein Weib gewesen und die Mutter der Kinder. Und die Welt- und Lebensangst war in hohen Wellen über ihn hereingeflutet, als er in den grauenden Morgen hineinsah und nicht wußte, wie sich für ihn und die Schläfer neben ihm das Leben nun gestalten sollte. Das ganz Kleine rührte sich. Er nahm es heraus. »O du,« sagte er, und das Schluchzen schüttelte ihn, »o du Würmlein. Geh’ mit, geh’ auch zu ihr.«

Aber es war nicht gegangen, so nicht, wie er es im ersten Schmerz gemeint hatte. So nicht. Aber doch auch von ihm fort, weiter fast, dünkte es ihn, als wenn es bei der Mutter im Himmel wäre. »Dann hätte sie es im Arm,« dachte er. »Dann wären sie miteinander fröhlich da droben.«

Er war ein einfältiger, schlichter Mann. Er konnte es sich nicht anders vorstellen, als daß die Mutter das Kind auf dem Arm trüge, wenn es bei ihr im Himmel wäre.

Und das konnte nun nie sein.

Denn das Kind gehörte nicht mehr zu ihnen allen. Er hatte es hergegeben, verschenkt hatte er es, und ihm war, als sei es nun mit Leib und Seele denen eigen, die es aufgezogen, zum Leben geweckt und es ins Leben eingeführt hatten. Es war ihm fremd und weh zumute, wenn er heute daran dachte. Er hatte lange nicht daran gedacht; das Leben war voll Arbeit, eintöniger, mühseliger Arbeit in der Fabrik gewesen, und voll Sorge. Es stieg ihm nur in letzter Zeit wieder auf, und heute am meisten. Es lagen zwanzig Jahre dazwischen. Zwischen damals und heute.

Er entsann sich jenes Abends noch so gut. Er wußte noch, daß er in schweren Sorgen seinen täglichen Weg von der Fabrik in der Stadt nach dem Dorf hinaus gemacht hatte.

Es stieg kein Rauch aus dem Schornstein seines Häuschens, und er wußte, daß er jetzt seine Kinder streitend und sich balgend finden würde, oder auch still und freudlos, je nachdem es ihnen gerad am Tag gegangen war. Das Herz war ihm schwer, und er war müd und herabgestimmt.

Da kamen ihm seine zwei kleinen Buben entgegengesprungen. »Vater, es ist Besuch da. Der Herr und die Frau von der Villa droben. Sie warten auf dich. Und Vater, sie haben gesagt, ob wir die Gretel hergeben; sie möchten sie gern. Geben wir sie her, Vater?« Das war sein Jüngstes, die Gretel.

Er war damals froh gewesen. Es war doch ein Aufatmen. Und das Kind brauchte doch nicht zu verkümmern, so ohne Pflege, ohne Mutterhände. Er hatte es willig und gern den reichen Leuten gegeben, die so arm waren, daß sie kein einziges Kind besaßen. Für ganz und immer hatte er das zarte, feine Kindlein hergegeben. Sie zogen mit ihm aus der Gegend weg und kamen nicht wieder in das Dorf. Sie gaben ihm ihren Namen, lehrten es Vater und Mutter sagen und gaben ihm Liebe und Zärtlichkeit und allen Reichtum des Lebens, soviel Menschen von dem Reichtum des Lebens zu verschenken haben.

Aber das war nun zwanzig Jahre her. Die Geschwister waren aufgewachsen in Mühsal und Armut. Wenn wieder eins aus der Schule war, kam es in eine Fabrik und hatte von nun an sein Brot selber zu verdienen. Das verstand sich fast von selbst. Und dann wurden sie reife Menschen und gründeten sich selber ihren Hausstand, so gut sie’s konnten. Sie kannten nichts anderes vom Leben als Arbeit ums Brot, staubigen Werktag an irgend einer Maschine und den kurzen Lichtblick des Sonntags. Es hatte sie niemand so recht gelehrt, ein Licht in die Woche hinein zu nehmen. Da mußte es auch so gehen. Der Vater hatte es einmal anders gekannt, als er mit seinem jungen Weib auf dem Dorfe gewohnt hatte. Seine Kinder wohnten alle in der Stadt, die Frauen gingen auch ins Geschäft, die Kinder brachte man unter, so gut es gehen wollte. Es war ein Leben mit wenig Sonne; aber sie waren den Schatten gewöhnt. Es ging auch so. Sie lebten doch ein Menschenleben; es gab Glück und Leid darin. Daß sie einmal eine Schwester gehabt hatten, ein kleines Kindlein, das noch irgendwo leben mußte in Pracht und Herrlichkeit, das kam ihnen nur noch wie ein fernes Märlein in den Sinn. Der Tag machte so viele Ansprüche, sie hatten keine Zeit zum Träumen. Sie wäre ihnen nicht ferner gewesen, wenn sie damals gestorben wäre.

Der Alte lebte allein jetzt. Auch in der Stadt, in einer stillen Vorstadtstraße. Es war ihm allmählich zu weit geworden, den täglichen, weiten Weg nach dem Dorf zu machen; und die Töchter konnten auch so eher einmal nach ihm sehen.

Er lebte still für sich hin, ein eintöniges Leben. Tagsüber in der Fabrik, es war eine Gießerei, abends an irgend einem Wirtstisch, dann allein in seiner Kammer. Er konnte es nicht anders verlangen, Hunderte hatten es nicht anders. Manchmal gingen seine Gedanken in frühere Zeiten zurück; nicht oft, sie waren allmählich etwas stumpf und müde geworden. Da hatte sich vor einigen Wochen etwas ereignet, daran war eine Seite seines Wesens wach und jung geworden.

Der Chef, es war der Sohn des alten Herrn, unter dem er dreißig Jahre gedient hatte, war jung verlobt. Und eines Tages durchschritt er mit seiner Braut die Geschäftsräume. Er wollte ihr gern alles zeigen, was sein war. Es kam nicht oft vor, daß solch eine lichte, feine, junge Gestalt die hohe und etwas düstere Maschinenhalle betrat. Es war, als ob sie ein Stück Sonnenlicht mit hereingebracht hätte, ein Stück Frühling. Das war sie auch, beides. Sie grüßte so unbefangen freundlich nach allen Seiten, tat so tüchtige Fragen, nicht nur so, um doch etwas zu reden. Sie wollte das und jenes wirklich wissen. Und sie fragte auch die Arbeiter selbst, den und jenen. Ihr Bräutigam sah sie erstaunt an, erstaunt und vergnügt. Das gab eine Kapitalfrau. Sie wollte teilhaben an seinen Interessen.

Die Arbeiter stießen sich an und lachten beiseite. Halb verlegen und halb erfreut. »Das ist die Neuheit,« sagte einer. »Die frägt bald nicht mehr. Damit will sie ihm gefallen.« – »Ach du, aber nett ist sie doch; sie hält unsereins auch für einen Menschen. Nein, was wahr ist, sie tut nicht hochmütig. Und sie soll schwer reich sein, da sind sie sonst anders; man weiß ja, wie.«

Das Brautpaar schritt weiter. Als sie an Grau vorbeikamen, sah er auf. Er hatte bisher nichts gehört und gesehen, er putzte eben einen Messingcylinder blank. Da fiel ihm der Lappen, mit dem er fegte, aus der Hand. Ganz starr sah er die junge Braut an. Er strich sich mit der Hand über die Stirn. Das war ja seine Anne. So hatte ja sein junges Weib ausgesehen, im Gesicht und von Gestalt. Vielleicht nicht ganz so fein und zart. Aber so hell aus den Augen, und den gleichen Zug um den Mund, und das gleiche Haar. So trug sie den Kopf, so frei und gerade, und so legte sie ihn ein wenig auf die Seite beim Sprechen. Es war wie eine Geistererscheinung. Keines der anderen Kinder war ihr entfernt so ähnlich.

»Na, was ist denn, Grau?« fragte der Bräutigam. Er war in Festtagsstimmung, und nun dachte er, den Alten blende so viel Schönheit und freundliche Anmut, weil sie ihn selber blendete. Aber der antwortete nicht. Er hob seinen Lappen auf, und als das Paar vorüber war, lehnte er sich schweratmend an den Werktisch. Der Werkführer kam heran und sah nach seiner Arbeit, und, gesprächig gestimmt durch ein paar freundliche Worte von der schönen Braut, sagte er: »Er hat’s hingedreht, der Herr. Die ist alles, was man Gutes will, die Braut. Lieb und gescheit und schön und reich. Der kann lachen. Eltern hat sie nicht mehr, er braucht auf kein Erbe zu warten. Sie hat alles schon in Händen. Der Kommerzienrat Falkner war ihr Vater; er hat sie sich aus München geholt, der Herr, mein’ ich.«

»Falkner?« Grau hielt sich am Werktisch, mit zitternden Händen. »Ja, was ist da Besonderes? Was haben Sie, Mann?« – »Ach, nichts, so’n bißchen Schwindel.« Er drückte die aufsteigende Erregung nieder. Und dann fegte er weiter, mechanisch. Wie ihm die Gedanken im Kreis gingen, im Wirbel. Das war seine Tochter, seine. Sie wurde nun seine Brotherrin. Wenn er nun aufstünde und zu ihr hinginge und sagte: »Ich bin dein Vater!« Und ihr alles erzählte von dem kleinen Häuschen und von dem Korb, in dem sie als Wickelkindchen gelegen hatte, von ihrer toten Mutter, der sie so ähnlich sah wie keine ihrer Schwestern. Ja, und von ihren Schwestern und Brüdern. Zwei Schwestern arbeiteten in einer Spinnerei und eine war Falzerin in einer Buchbinderei. Und die Brüder? Ja, einer von ihnen war gleichfalls hier im Geschäft, war auch »ihr« Angestellter. Aber das ging ja nicht. Es war ja solch eine große Kluft befestigt zwischen ihnen allen und ihr. Er hatte sie ja hergegeben. Sie hatte von ihm nichts empfangen, als das Leben. Er hatte kein Recht an sie. Und doch wallte es so warm und weich auf in dem alten Herzen. Als wäre das Teil der Zärtlichkeit, das diesem Kinde gebührt hätte, seither in der Ecke dieses Herzens gelegen und erhebe sich nun und walle der Tochter entgegen. Er hatte nie besonders viel Zärtlichkeit auf seine Kinder verwenden können. Was man so Zärtlichkeit heißt. Die hatte sich bei den andern immer in die Sorge ums Brot und die Kleidung und dann, so gut sich das tun ließ, ums Fortkommen umsetzen müssen. Es war auch Liebe gewesen, rechte, echte, wenn man sie gleich nicht beredete und kaum bedachte.

Sie, die nun so plötzlich wieder in seinen Lebenskreis getreten war, bedurfte dieser Art von Liebe nicht, und wohl auch des stillen und hellen Flämmleins nicht, das der Alte so warm in seinem Herzen brennen fühlte. Er mußte es für sich behalten, das ging nicht anders. Es war ein Glück und ein Leiden in dem alten Mann, und niemand wußte es.

Und heute war Hochzeit. Oben auf der Empore stießen ein paar junge Arbeiter, die der Fürwitz hergeführt hatte, einander an. »Guck, der alte Grau. Da sitzt er, ganz breit und preislich, unten. Der ist wohl eingeladen? Der will sich wohl zeigen?« Und dann lachten sie und nahmen sich vor, ihn heut nachmittag damit zu necken.

Die Orgeltöne brausten durch den mächtigen Raum, wie auf gewaltigen Flügeln. Der Alte vergaß, daß er nicht dazu gehöre. Er war von seiner Gedankenwanderung zurückgekehrt, und nun war seine ganze Seele dabei. Dort vorne, um den Altar her, hatte sich die bunte, festliche Gesellschaft versammelt, und nun schritt das junge Paar herein.

»Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.« Irgend ein unsichtbarer Chor sang es. Es klang wie linde, tröstliche, ermunternde Mutterworte. Der Alte verstand den Text nicht so ganz. Er hatte auch nicht viel Übung darin, die Augen aufzuheben, aber seine Seele, die viel im Staub und in den Niederungen des Lebens wohnte, versuchte doch, sich ein wenig in die Höhe zu heben. Es ging schwer. Er tat seine harten, schwieligen Hände ineinander und stand auf, als die Hochzeitsgesellschaft sich zum Gebet erhob, und versuchte mitzubeten. Aber er hatte seine eigene Sprache dabei. »Lieber Gott,« sagte seine Seele, »die Anne wird mir bös sein, daß ich das Kleine hergegeben hab. Und ’s ist auch hart, daß ich muß so fremd sein und doch in der Nähe. Ich möcht mir’s gern recht sein lassen, wenn’s ihr nur gut geht. Sie hat so ein liebes Gesicht. Mach nur, daß ich still bin, und niemand nichts sag’ und sie nicht störe. Und ich bin auch gar allein jetzt, seit die Kinder groß sind. Aber darein muß man sich halt schicken.« Er hätte vielleicht noch viel zu sagen gehabt, aber es liefen ihm jetzt ein paar ungewohnte Tränen über die Backen, er mußte sie wegwischen, und dann konnte er nicht mehr für sich allein weiterreden, denn nun stand das Brautpaar vor dem Altar. Da ging alles Denken unter in einem großen, feierlichem Gefühl.

Und dann war es vorüber. Die Wagen rollten davon, die Schaulustigen zerstreuten sich, und der alte Mann ging seinen stillen Weg nach dem Geschäft. Er hatte heute das Mittagessen versäumt, um hier sein zu können. Nun stand immer ein liebliches, junges Gesicht vor ihm, das aus weißen Schleierwolken blickte und vor Glück und Liebe leuchtete. Er war daneben gestanden, als das junge Paar in den Wagen gestiegen war. So nah und doch so weit weg. Der Pfarrer hatte in der Traurede davon gesagt, daß die Braut heute die Eltern zu vermissen habe, und der Bräutigam den Vater, und daß das die Freude des Tages beeinträchtige. Die alte Frau Bruckmann, die Bräutigamsmutter, hatte dabei geweint, und ihm, dem alten Grau, war es durch und durch gegangen: »Sollst hingehen und sagen, daß du da bist. Nun die anderen davongegangen sind, denen du sie gegeben hast.« Aber dann rief er sich zur Ordnung. Was waren das für närrische Gedanken. Sie lebte in einer ganz anderen Welt als er. Da gab es kein Herüber und Hinüber. So war er still, und das mußte er ja wohl immer bleiben.

Wie sie ihn neckten in der Fabrik. »Was, nicht beim Hochzeitsessen? Und bist so schön in der Nähe gesessen. Hättest einen Frack entlehnen sollen, Grau, dann hättest Brautführer werden können.« Er lächelte so eigen vor sich hin bei all dem. Da machten sie aus, daß er in die junge Frau verliebt sei und hechelten ihn weidlich durch mit gröblichen Scherzen. Die gingen wie ein Lauffeuer durch die Fabrik. Der Sohn hörte sie, und der Schwiegersohn. Die beiden waren in einer anderen Halle beschäftigt. Aber am Feierabend kamen sie herüber und sagten, lachend und ein wenig ärgerlich: »Was machst du auch für Geschichten, Vater? Machst dich ja zum Gespött.«

Es sah dem Alten gar nicht ähnlich; sie konnten nicht recht klug aus ihm werden. Der trocknete sich die gewaschenen Hände und schlüpfte in den abgetragenen Rock, gleichmütig und still, und hatte so einen merkwürdig aufgehellten Zug um Mund und Augen. Aber zu erklären hatte er nichts. »Hm,« sagte er, »was tu’ ich denn? Laß sie doch reden. Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.« Das war schon eine lange Rede von ihm. Er war noch wortkarger und schwerfälliger geworden die letzten Jahre, die er nun allein lebte.

Da ließen sie ihn und gingen nach Hause. Und auch er ging seines Weges und straffte die nach vorn gebeugten Schultern ein wenig, ohne daß er’s wußte. Das war, weil ihn so etwas Schönes, Junges gestreift hatte, so ein Stück von seiner eigenen Jugend, das unberührt geblieben war von der Mühsal der Arbeit und Sorge.

Das ging nun so neben ihm her. Das setzte sich ihm in seiner Kammer gegenüber auf einen der Bretterstühle und fing an, mit ihm zu reden. Er war in seinem Leben nicht viel mit Poesie und Idealen und dergleichen in Berührung gekommen; er kannte sie kaum dem Namen nach. Aber das tat nichts. Darum kamen die freundlichen Geister nun doch zu ihm zu Gaste, und ihm war, als habe er lange auf sie gewartet. Dazu hatte ihn das Alleinsein empfänglich gemacht. Es ist nicht zu glauben, wozu das Alleinsein die Leute bereitet.

2.

Nun gingen wieder ein paar Jahre hin. In gleichem Schritt und Tritt wie die früheren gingen sie dahin, und der alte Grau ging mit ihnen im alten Trott. Werktags in die Fabrik, Sonntags manchmal zu einer der Töchter oder zu den Söhnen. Es war nur ein wenig weit dahin, wo sie wohnten, und es waren enge Wohnungen in menschengefüllten Häusern, wo eine Familie dicht an der anderen wohnte bis unters Dach hinauf. Wo sie einander in die Töpfe sahen und in die Familienangelegenheiten einredeten. Das war nicht recht seine Sache.

»Wenn ich jung wäre,« sagte er, »ich zöge aufs Land. Da kann man für sich sein, und der Weg tut den Männern nichts, im Gegenteil.« Er hatte so die Meinung, die Frauen könnten dann daheim bleiben, die Kinder und das Hauswesen versorgen und noch ein Stück Land dazu anpflanzen. Und dabei stand ihm seine Anne vor Augen, die das so gemacht hatte. Es war doch eine schöne Zeit gewesen mit ihr. Aber so wollten die Kinder nicht. Sie wollten lieber Stadtleute sein, und das Rechenexempel des Alten stimmte ihnen nicht. Wenn zwei verdienen, gibt’s doch mehr aus, als wenn nur eins verdient. Und für die Kinder gibt’s allerlei Unterkunft, Krippen und Kinderschulen und nachher die Volksschule. Und die Gasse ist auch da. Es war ein mühseliges Leben, das sie führten, noch viel mühseliger, als es die Anne einst gehabt hatte. Aber sie konnten Kleider tragen wie die Vornehmen, am Sonntag wenigstens, und so hie und da zu einem Vergnügen reichte es auch. Nein, sie verstanden einander nicht so recht, die jüngere Generation und der Alte. So kamen sie nicht so oft zusammen, es war einfacher so. Mit den Enkeln probierte er’s hie und da; er hatte ein anschlußbedürftiges Herz, und es gab warme Stellen darin. Er brachte ihnen Brezeln mit oder Äpfel, und am Ostertag Zuckerhasen. Dafür waren sie auch sehr empfänglich. Nur mit der Unterhaltung wollte es nicht so recht fort. Sie rissen sich los und rannten mit ihren Schätzen auf die Gasse, sobald sie konnten. So war er sehr allein, innerlich und äußerlich. Aber es war etwas mit ihm gegangen, all die Zeit daher. Er behielt es ganz allein für sich. Die anderen hätten ihn einen Narren gescholten, wenn sie es gewußt hätten, oder, was noch schlimmer wäre, sie hätten ihn gezwungen, Kapital daraus zu schlagen. So blieb es sein Geheimnis. Er hatte nicht besonders viele Fertigkeiten erworben in seinem Leben, aber zu schweigen hatte er wohl gelernt. So viele Jahre in dem betäubenden Lärm der Maschinenhalle, und auf den einsamen Gängen hin und her, und in der stillen Kammer am Abend, da wird einer in sich hinein geschlossen. Und nun trieb und lebte da innen etwas ganz Neues. Etwas, das ihn manchmal vor sich hinlächeln machte. Das sah merkwürdig genug aus auf seinem zerarbeiteten Gesicht. Wie wenn ein Sonnenstrahl auf einem alten Weidenstumpf liegt; man weiß nicht, was auf einmal so besonders Schönes an dem verwitterten Strunk ist. Die anderen Arbeiter sahen es und lachten. »Er kommt in die zweite Kindheit,« sagten sie. Das war auch wahr, sie wußten nur nicht wie.

Der Alte hatte seinen Nachhauseweg etwas geändert. Der neue Weg war ein wenig weiter, aber das tat nichts. Er führte ein Stück weit über leere Bauplätze, zwischen Schutthaufen und wuchernden Brennesseln. Das war so am Rand der Stadt, die einen Ring um den andern um sich herum schloß. Links unten lag in einer Senkung die Vorstadt, und dahin führte ein schmales Weglein zwischen hohen, dunklen Hecken an alten, wohlgepflegten Gärten vorbei. Einer dieser Gärten war’s, um den er den Umweg machte. Es stand ein Haus darin, wie in beinah’ allen, man sah aber hier nur die Rückseite und auch die durch die Bäume halb verhüllt. Eine Veranda, ein paar grüne Fensterläden, ein Stück weiße Wand und ein Schieferdach. Es war nichts Besonderes daran. Nur, seine Tochter wohnte darin. Der Vater war am Anfang nicht oft diesen Weg gegangen, nur so hie und da, von seinen suchenden Gedanken unwillkürlich hingezogen. Der Garten lag meist leer und still; einmal war an einem Sonntagnachmittag allerlei fröhliche Gesellschaft unter den Bäumen zu sehen gewesen, Lachen und Plaudern und lichte Kleider, Hängematten zwischen den Bäumen; er ging leise weiter. Das war nichts für ihn. Er hatte auch seine Frau Prinzipalin nicht entdecken können. An einem warmen Sommerabend hatte er sie gesehen. Das Licht brannte in der Veranda, es warf einen milden Schein in den Garten hinaus. Und zwei Menschen standen in seiner Helle, eng aneinander geschmiegt. Die Frau trug ein helles, fließendes Gewand, sie sah mit Lächeln zu ihrem Gatten auf; er redete irgend etwas zu ihr, das konnte man aber nicht verstehen. Dann setzten sie sich an den Tisch unter der Lampe. Der Alte drängte sein Gesicht an die Zweige der Hecke und lugte durch den Spalt; das war wohl ein liebliches Bild, das er sah. Aber es gab noch ein viel lieblicheres, das brachte der nächste Frühling, und damals erst fing er an, solch eine dauernde Vorliebe für den stillen, grünen Weg zwischen den Hecken zu fassen. Im Mai war es; die Luft war voll Vogelgesang und die Bäume voll Blüten. Den alten Grau kam es wieder einmal an, durch die Hecke zu sehen. Er war lange nicht dagewesen, es war ja nichts zu holen für ihn, es war nur so hie und da ein Blick in eine fremde Welt, an der nur sein Herz teilhatte.

Es war dem Hause seines Brotherrn ein Sohn geboren, er wußte es wohl, es war schon längere Wochen her. Aber er konnte nicht denken, etwas von ihm zu sehen, und eigentlich, danach verlangte den Alten auch nicht. Nur, wie es ihr ginge, der jungen Mutter, das hätte er gern gewußt. Er mochte niemanden im Geschäft fragen, denn die Neckereien hätten sonst von vorn angefangen. Daran dachte er, als er durch die grünen Zweige sah, den weißen Kiesweg hinauf, der nach dem Hause führte. Da kam sie selber hinter einer Gruppe von blühenden Syringenbüschen hervor aus einem Seitenweg; sie trug ihr Kindlein auf dem Arm und wiegte es sachte und summte ein leises Liedchen dazu. Sie war voller und stattlicher geworden, seit er sie als Braut gesehen hatte, und hatte so weiche, mütterliche Züge, und aus den Augen leuchtete es. Der alte Grau hatte noch nie so etwas Schönes gesehen, oder ja, schon lange, lange. Das war ihm damals auch schön vorgekommen, damals, als die Anne seinen Georg auf dem Arm gehalten hatte. Er ließ den Zweig fahren, an dem er sich hielt, und rutschte, seinen Standpunkt verlierend, in den Graben. Das gab ein knackendes, stolperndes Geräusch, und die Hecke schütterte etwas. Die junge Frau sah danach hin und dann kam sie vollends näher.

Da rappelte sich der alte Mann auf. Er sah nicht gefährlich aus, es war nichts zu erschrecken an ihm, wenngleich es etwas verwunderlich war, daß er sich so an der Hecke zu schaffen machte. Sie erschrak auch nicht, er hatte so ein gutes, wunderliches Gesicht; und jetzt holte er seinen alten Filz aus dem Graben und wollte ganz verlegen weitergehen. »Suchten Sie hier etwas?« fragte sie freundlich. – »Ich? Nein, ich, ich wollte nur, ich habe da nur so ein bißchen hereingesehen.« Er brachte es stolpernd heraus. Das Herz schlug ihm bis an den Hals herauf. Und dann kam eine Kühnheit über ihn. »Das Kind,« sagte er, »wenn ich das ein bißchen ansehen dürfte.« Seine Stimme zitterte, er war doch ein schwacher, alter Mann.

Da war die junge Frau stolz und froh wie eine Königin. Das war ja doch natürlich, daß er ihr Kind sehen wollte, das war ja wohl wert, daß man durch die dichtesten Hecken sah. Das war ja auch ein Prinz, den man sehen lassen konnte. Sie lüftete das Schleiertuch und ließ den Alten in all’ die Pracht des zarten, rosigen Kindergesichtchens schauen und sah selbst andächtig mit hinein. »Sie haben gewiß auch Enkelkinder?« fragte sie, als sie den Schleier wieder zuzog. Ja, das habe er, ja, und er danke auch schön, sagte er, und dann stapfte er davon.

Damit hatte es angefangen, das Geheimnis, von dem vorher die Rede war, das, was den Alten so vor sich hinlächeln ließ, so oft es ihm einfiel. Denn nun hatte er wahrhaftig noch auf seine alten Tage eine stille Liebe, eine ganz langsam wachsende, verschwiegene, um die »niemand nichts wußte«, ganz wie es im Volkslied heißt, daß eine heimliche Liebe sein müsse. Die ging nun mit ihm und stellte mit ihm an, was sie wollte, und zimmerte sich irgendwo in seinem Herzen einen ganz luftigen, hellen, warmen Raum, und da hauste sie.

Der Gegenstand seiner Liebe wußte lange nichts von ihr, wie das so hie und da zu gehen pflegt. Er lag im Kinderwagen und spielte mit seinen Händchen, und dann wuchs er nach und nach heraus und machte im nächsten Frühling seine ersten Schritte auf strammen, rundlichen Beinchen, und hatte um diese Zeit einen steil aufstrebenden, braunen Haarschopf über der Stirn. Ein Wunderkind war er nicht, er brauchte zu allem seine gehörige Zeit, wie das rechtens war. Eines Tags, als er mit zwei Jahren schon selbständig durch den Garten marschierte, fiel er über sein Schuhband auf den Kiesweg, rollte wie eine Kugel ein paar Schritte weiter und blieb mit mörderischem Geschrei nicht weit von der Hecke liegen, hinter der gerade der alte Grau stand und seinen Augenschmaus nach dem Mittagessen hielt. Dem zitterte sein altes Herz, und wenn er nur gewußt hätte, wie das zu machen sei, so wäre er über die Hecke gestiegen trotz der Dornen, die sie trug, oder durch eine Ritze gekrochen. Aber das war weder möglich noch nötig. Eine helle Stimme rief von der Bank her, die in dem Syringengebüsch stand: »Aber so steh doch auf, mein Bub. Komm zur Mutter. Mutter kann nicht kommen, und Willy kann selber aufstehen.« Dort drinnen saß die junge Frau und hatte die kleine Schwester auf dem Schoß, die so winzig in den Kissen lag, wie der Alte den Buben an jenem ersten Tag gesehen hatte.

Da stand der kleine Kegel auf, wischte sich mit den Fäusten die Augen und trollte zur Mutter. Er wußte immer noch nichts von seinem alten Liebhaber da draußen. Das dauerte noch eine gute Weile. Aber einmal, er trug schon die ersten Höschen, da rollte ihm sein neuer, feuerroter Ball durch die Hecke und fiel in den Graben, der jenseits von ihr sich hinzog, und er wollte gerade anfangen, sich seinem Schmerz hinzugeben. Da tauchte ein altes, runzeliges Männergesicht über der Hecke auf. »Nun wein’ nur nicht, Büblein,« sagte der Mann. »Ich hol’ ihn dir schon;« er bückte sich. »Siehst du, da ist er schon, da hast du ihn.« Der Kleine griff begierig nach dem Ball; der Alte keuchte ein wenig von dem starken Bücken. »Was tust du da, Mann?« fragte Willy und legte die Hände samt dem Ball auf den Rücken. »Ich? O, nichts, ich geh’ ins Geschäft,« sagte der Alte. »Mein Vater geht auch ins Geschäft,« sagte Willy sachverständig. Er war ein strammer, kleiner Kerl geworden. Niemand war weit und breit um den Weg, da dachte der alte Grau nicht an seine Schüchternheit. Das Herz ging ihm über. »So, nun gibst du mir noch eine Hand,« sagte er, eh’ er ging. »Ich hab dir auch deinen Ball geholt.« Durch eine schmale Ritze in der Hecke kam ein vertrauensvolles Kinderhändchen und legte sich weich und warm in die harte Hand des Alten. Und dann schieden die Freunde, jeder in seiner Art beglückt. Nun waren sie miteinander bekannt geworden, man konnte gar nicht wissen, was alles noch im ferneren Verlauf ihrer Freundschaft liegen würde; das würde wohl alles von selbst kommen.

3.

Der alte Grau konnte wohl solch ein freundliches Lichtlein auf seinem Weg brauchen. Er war sonst nicht eben freundlich, sein Weg, noch weniger als früher. Über den Gewerben hing eine Stockung, da und dort wurden Leute entlassen, Streiks schwebten in der Luft; wohin man kam, war die Stimmung sorgenvoll, mürrisch und düster. Durch die Fabriksäle wisperte es, auch in der Bruckmannschen Gießerei: »Im Herbst sollen mindestens fünfzig Mann entlassen werden; es sind keine Aufträge da.« Die jungen, kräftigen Leute ging das nicht so in erster Linie an; aber die alten, verbrauchteren Kräfte, die man in besseren Zeiten leicht ersetzen konnte. Unter ihnen würde man zuerst aufräumen. Der Chef ging mit wuchtigen, sicheren Schritten einher, wenn man ihn einmal zu Gesicht bekam. Wie einer, der sein Schiff schon zu steuern weiß, sah er aus.

»Natürlich,« sagten die Arbeiter, »sein Geld und seiner Frau ihres, das läßt ihn schon sicher auftreten. Aber unsereiner.« Es ging manches sorgenvolle Gesicht aus dem Fabrikhof. Der alte Grau war auch in trüben Gedanken. Er konnte sich nicht recht vorstellen, was aus ihm würde, wenn er entlassen werden sollte. Wie auf die Straße gesetzt würde er dann sein. Nicht nur des täglichen Brotes wegen erschien ihm das so. Wo sollte er denn sein, als in der Fabrik? Da war er sein Lebenlang gewesen. Er hatte schon einen Notpfennig. Aber wo war er denn daheim? Sollte er in seiner Kammer sitzen? Oder im Wirtshaus? Oder den Kindern zur Last fallen? Das lag alles auf ihm. Er war auch so müde, die Füße zitterten ihm so sehr. Aber er dachte nicht, daß es ihm gut und nötig wäre, auszuruhen, er fürchtete sich nur vor allem Neuen. Den alten Trott zu gehen, bis – ja bis es ganz zu Ende wäre, das begehrte er, sonst nichts. Oder doch, ja, sonst noch etwas. Jeden Tag das frische Kindergesicht zu sehen, das sich so unbegreiflich tief in sein altes Herz eingeschlichen hatte. Es war, als sei der Junge die Gabe seiner Tochter an ihn. Als dürfe er ihr nicht nahe stehen, ihr nicht, aber dem Kind. Er konnte sich das nicht so klar machen, er hatte mehr Instinkte, als Gedanken.

So kam der Herbst heran. Die Akazien im Fabrikhof wurden kahl, der Wind fegte die gelben Blättchen auf Haufen zusammen. Manch ein Familienvater sah mit verlangenden Augen nach den Kohlenvorräten, die der Schuppen neben dem Kesselhaus barg; wie nach einem Schatz, durch den man Wärme und Behagen ins Haus bannen konnte den ganzen, kalten Winter lang, sah er danach hin.

Und dann kam es. Zwanzig zuerst wurden entlassen. Darunter war Grau noch nicht. Dann wieder zwanzig. Da traf es ihn auch. Ganz betäubt steckte er seine letzte Löhnung in die Tasche und wickelte seine öligen, zerrissenen Arbeitskleider in ein grobes Stück Papier. Nun mußte er gehen. Nun war er vierzig Jahre hier im Haus gewesen.

»Na, Grau,« sagte der Werkführer. »Für Sie ist’s nicht so schlimm. Altersrente bekommen Sie ja anstandslos, und etwas hinter sich haben Sie ja sicherlich.« Er klopfte dem Alten auf die Schulter. Er konnte ja nichts dafür. »Es sind halt schwere Zeiten; andere sind, die trifft’s härter.« – »Ja, ja,« der Alte nickte. »Ja, ja. Das ist denn nicht anders.« Er fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen und sah in den Hof hinaus. Dort, durch das Eingangstor, kam eben Frau Bruckmann herein. Was wußte sie von der Not des Alten? Sie sah frisch aus, taghell und fröhlich. Und vornehm sah sie aus in dem dunkelroten Tuchkostüm. Den Alten durchzuckte es: »Nun geh hin zu ihr. Nun sag ihr alles, ihr allein. Sie läßt dich dann nicht fortschicken.« Und wieder vermischte sich ihr Bild mit dem seiner Anne. Er wußte ja nicht mehr recht, was er tat, und was er wollte. Er tat ein paar Schritte nach ihr hin, die eben dem Comptoir ihres Gatten zuging. Da blieb sie stehen. Der Alte kam ihr bekannt vor, vielleicht kam ihr jener Frühlingsmorgen in den Sinn, wo sie ihm das Kind gezeigt hatte. »Wünschen Sie etwas?« sagte sie freundlich. »Ja, das heißt, ich, ich bin heut entlassen. Ich wollte gern – ich muß –« er stockte und verwirrte sich gänzlich. Die hellen Tropfen standen ihm auf der Stirn. Da tat er die Hand vors Gesicht in Scham und Not. »Grau, sind Sie denn rein unklug?« sagte der Werkführer, der eben vorbeiging und glaubte, der Alte wolle die Prinzipalin anbetteln oder sich bei ihr über seine Entlassung beschweren. »Nein, lassen Sie ihn,« sagte Frau Bruckmann. »Er hat irgend einen Wunsch, ich kann ihm vielleicht helfen.« Aber Grau ging stumm in die Halle zurück, und nach einer Weile kam er mit seinem Bündel heraus. Da war die junge Frau nicht mehr da. Sie hatte sich inzwischen belehren lassen, daß hier kein Notfall vorliege und daß der alte Mann jetzt schon zuweilen ein wenig kindisch sei.

Der ging seinen Weg mit zitternden Knieen. »Ach, lieber Gott,« sagte er, als er durch den Heckenweg schritt, »leicht ist’s nicht, ich weiß nicht, wie das werden soll. Aber ich hab’s nicht sagen können, ich kann’s ihr auch nicht antun. Und ’s ist doch mein Fleisch und Blut.«

An dem Heckenzaun des Bruckmannschen Anwesens hantierte ein Gärtner mit der Schere. Ein schmales Pförtchen nach dem Weg hin stand offen. Der Gärtner kannte den Alten, er wohnte in seiner Nähe. »Tag,« sagte er, »’s ist windig heut, nicht?« Grau nickte nur, es war ihm einerlei, ob es windig sei. Dort in der Schaukel saß sein Augentrost und ließ die Beine in die Luft fliegen. Aber nun sah er ihn. »Wart’, ich komme,« rief er mit seinem hellen Stimmchen, und dann hielt er die Schaukel so schnell als möglich an und rannte den Kiesweg herab. Die beiden waren sehr gute Freunde geworden den Sommer über. Sie hatten sich über die Hecke hinüber verschiedentlich unterhalten, und noch vorgestern hatte ihm Willy einen großen, dunkelroten Apfel geschenkt. Der stand nun zu Haus auf der Kommode und war des Alten Stolz. Heut sah ihm Willy erwartungsvoll auf die Hände. »Was hast du in dem Paket?« fragte er zögernd. Denn sein alter Freund hatte ihm etwas versprochen. »Ich bring dir aber auch etwas mit,« hatte er gesagt, als er den Apfel annahm. »Wart mal, was kann ich denn?« Und dann war ihm aus vergangenen Tagen ein ganz herrliches Spielzeug eingefallen. »Ich bring’ dir eine Windfuchtel mit,« hatte er gesagt. Nun stand dem Willy die Windfuchtel als das größte Kleinod vor der Seele. Ob sie wohl in dem Paket verborgen war? »Ach nein.« Der Alte war beschämt. Er hatte nicht mehr an das versprochene Spielzeug gedacht vor lauter Herzensschwere. »Ich mach’ dir’s, mein Bub. Zu Haus in meiner Kammer, da mach’ ich dir’s,« sagte er. Willy war ein wenig enttäuscht; warten war nicht seine starke Seite. »Wo ist das, wo ist deine Kammer?« fragte er. »Machst du’s heut noch? Bringst du mir’s?« Das war ein bißchen viel auf einmal gefragt, der Alte konnte nicht so schnell nachkommen. »Dort, den Weg hinunter,« sagte er, und zeigte mit der Hand hin. »Wo die Häuser anfangen, dann in ein Gäßle hinein, und dann linker Hand das Haus mit dem Dachreiter, das ist’s.« Ein Haus mit einem Dachreiter. Das gab neuen Stoff zu Fragen und zu schwerfälligen Antworten. Der Gärtner schüttelte den Kopf. »Jetzt nimmt mich’s doch auch Wunder, was die zwei aneinander haben.« Dann ging der alte Grau davon, und Willy hüpfte wieder nach seiner Schaukel zurück.

Es kamen ein paar Regentage, an denen der Sturm im Garten hauste und dürre Zweige von den Bäumen riß. Klein-Willy war bei Mutter und Schwester in der Stube und sah nicht den alten Mann, der geduldig und sehnsüchtig harrte, ob kein kleiner Bub’ an das Heckenpförtchen komme, und endlich naß und durchblasen wieder fortging. Er kam einige Tage hintereinander, dann nicht mehr. Es hätte seinem hungrigen Herzen wohlgetan, wenn er gehört hätte, wie oft im Zimmer droben ein ungeduldiger, kleiner Bub’ von seinem Spielzeug weglief: »Mutter, nun laß mich nur ein einziges bißchen hinaus. Nun hat er die Windfuchtel und ich muß sie holen.« Aber er konnte es nicht hören. Er trug das Spielzeug, das er mit vieler Mühe selbst verfertigt hatte, sorglich unter dem Rock nach Haus, damit es ja nicht Schaden leide, und blies zu Haus mit aller Kraft seiner alten Lungen auf die Rädchen von Glanzpapier, daß sie lustig schnurrten, und gedachte morgen wieder hinzugehen und zu warten. Was sollte er auch sonst tun? Aber es kam wieder ein Morgen, da lag er im Bett und in seiner alten Lunge pfiff und schnurrte es auch so, als ob sie zum Abmarsch zu blasen gedenke. Und das schien ja auch so zu sein. Der Doktor kam, die Hausfrau holte ihn, und schrieb ein Rezept und schüttelte den Kopf, als er mit der Hausfrau draußen war. »Da ist nichts zu wollen. Gänzlich verbrauchte Kräfte, es gibt eine Lungenlähmung. Hat er wohl Verwandte?« Ja, das hatte er. Eine der Töchter kam, sie versäumte zwei Taglöhne um den Vater und pflegte ihn, so gut sie es verstand. Er war auch so mild und weich. »Aber recht bei sich ist er nicht,« sagte die Tochter, als am Abend die anderen kamen. »Immer redet er vor sich hin. Von einem kleinen Buben, ich weiß nicht, von welchem. Man muß ihm dieser Tage einmal die Kinder bringen, das wird’s sein.« Es war ihnen allen auch ernst zumute, sie konnten es nur nicht so zeigen. »Laß ihm nichts abgehen,« sagten sie. »Champagner, wenn’s sein muß. Wiewohl, helfen wird’s nichts.« Dann gingen sie wieder.

»Was ist das denn für ein Spielzeug, nach dem der Junge immer verlangt? Und für ein ›braver Mann‹? Kauf ihm doch etwas Anderes, Margarete, daß er zufrieden ist,« sagte Herr Bruckmann, ehe er ins Geschäft ging. Der Regen hatte aufgehört und die Luft war windstill. »Hörst du, Willy, ich bringe dir etwas mit. Möchtest du eine Lokomotive haben? Oder magnetische Entchen, die du auf einer Waschschüssel schwimmen lassen kannst?« fragte der Vater beim Gehen. Aber Willy fragte nichts nach dem allen. Eine Windfuchtel hatte ihm sein alter Freund versprochen, und eine Windfuchtel war das Allerbegehrenswerteste, das es nur geben konnte. Aber der alte Grau kam nicht an die Hecke, so oft auch sein Liebling an diesem Tag nach ihm aussah. »Mutter, ich weiß, wo der brave Mann wohnt,« sagte Willy am Nachmittag. »Es ist ein Reiter auf seinem Haus, er hat mir’s gesagt.« – »Wenn er den alten Grau meint,« sagte der Gärtner, der gerade in der Nähe war, »der kommt nicht mehr. Der ist schwer krank. Er ist dieser Tage ein paarmal dagewesen. Weiß kein Mensch, warum er so an dem Willy hängt. Aber jetzt ist er krank und kommt nicht mehr davon. Das hat ihm vollends den Treff gegeben, daß er entlassen worden ist. So wie der an unserem Haus hängt, ’s ist nicht zu glauben.«

Da stand vor der jungen Frau wieder das verstörte, bittende Greisengesicht von neulich und rührte ihr weiches Herz noch einmal. »Mutter, laß mich hinlaufen, bitte. Mutter, ich finde gut den Weg, ich komme gleich wieder,« bettelte Willy, immer wieder. Da faßte sie einen raschen Entschluß. Er war nicht so ungeheuerlich, wie er ihr selbst vorkam, sie war so etwas nur gar nicht gewöhnt. Aber nun tat sie es doch. »Wir gehen zusammen hin, Willy, und besuchen deinen braven Mann,« sagte sie. Und dann schritten sie selbander den Heckenweg hinunter, den der alte Grau so oft mit verlangendem Herzen gegangen war und suchten in der Vorstadtstraße das Haus mit dem Dachreiter und traten in die Kammer des Alten ein. Der saß, von Kissen gestützt, im Bett, und atmete schwer. Ein Lächeln ging über sein Gesicht, als er die beiden sah. Nun kamen sie zu ihm, nun sollte er doch noch teil an ihnen haben. Es war ihm, als habe er lange auf diese Stunde gewartet. Es war auch hohe Zeit, daß sie kamen, denn nun ging er davon und war fürder nicht mehr alt und einsam. Das Fenster war ein wenig geöffnet, und in dem leichten Luftzug, der dadurch entstand, drehten sich die roten und blauen Rädchen des Kinderspielzeugs, des letzten Werks, das seine alten Hände vollbracht hatten.

»Mutter, das ist sie. Das ist die Windfuchtel,«rief Willy und streckte verlangend die Hände danach aus. Es war eine junge Frau in der Stube, die kam etwas verlegen und mit Staunen den Besuchern entgegen. »Das ist eine Ehr’, daß sie selber kommen,« sagte sie. Da standen die beiden Schwestern, die nichts voneinander wußten, einen Augenblick nebeneinander. Sie waren einander nicht ähnlich, ihr Lebensweg war zu verschieden gewesen. Aber dem Alten war es doch, als könne er nun der Anne sagen, daß sie alle einmal zusammenkommen. Es vermischte sich alles wunderlich in seinem schwachen Kopf, und nun streckte er die Hand aus und strich der feinen, jungen Frau übers Gesicht. »Du Kind,« sagte er, »jetzt bist du doch noch gekommen. Wir gehören doch zusammen. Ich sag’s auch der Mutter. Ich bin immer still gewesen, aber jetzt muß ich’s sagen.« Es lag ein froher Ausdruck auf seinem Gesicht. »Das Kind,« sagte er noch einmal, »das Kleinste.« Frau Bruckmann war einen Augenblick erschreckt zusammengezuckt unter der liebkosenden Berührung des Alten. Sie kam ihr so unerwartet. Aber dann faßte sie sich; sie war tapfer und liebevollen Herzens und sah freundlich in das alte Gesicht. »Ach, entschuldigen Sie nur,« sagte die junge Arbeiterfrau in großer Verlegenheit, »der Vater redet irre, er weiß nicht mehr recht, was er tut und sagt. Nehmen Sie’s nur nicht übel.« Nein, das tat sie nicht. Es war ihr so wunderbar zumute, so ernst und feierlich, und so warm dabei. »Komm her, Willy,« sagte sie, »gib deinem braven Mann die Hand. Er geht weit fort, er kommt nun nicht mehr zu dir.« Der Kleine hatte nur eine Hand frei, in der anderen trug er das Spielzeug; wie eine Fahne trug er es. Aber die eine Hand, die streckte er seinem alten Freund willig hin; das hatte er vordem oft getan. »Warum gehst du fort?« fragte er. »Wo gehst du hin?« Aber der alte Mann redete nicht mehr mit ihm. Er lag müde in den Kissen und lächelte und atmete mit einem Male so leis’ und still. »Komm, Willy, er will schlafen,« sagte die Mutter, »nun laß uns wieder nach Hause gehen.«

Und dann gingen sie nach Hause, und der alte Grau ging auch nach Hause. Mehr ist nicht von ihm zu sagen. Vielleicht hat jetzt seine schweigsame Seele reden gelernt. Vielleicht hat er der Anne alles erzählt, und sie warten nun gemeinsam, bis die andern nachkommen, alle, auch das Kind.