VON DER STUMMEN KREATUR

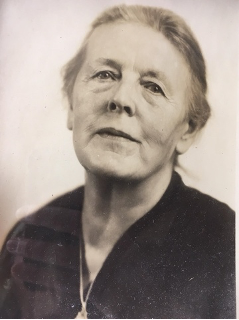

Anna Schieber

Ein Märzabend dämmert herunter. Der lange Saal liegt schon im Schatten, nur vorne an den Fenstern sind noch ein paar Betten bleich beschienen vom sinken-den Tageslicht. Es hängt eine Wolke in der Luft, sie webt hin und her und will zum Fenster hinaus. Aber sie kann nicht. Die draußen in den Schützengräben gelegen sind, lange Wintermonate hindurch, immer in der freien Luft, die wol-len jetzt in der warmen Stube, in der Dämmerstunde, wo das Rauchen erlaubt ist, ihr Pfeifenrüchlein beisammen behalten. Die Wolke wird immer dicker; es wäre entschieden gesünder, wenn man ein Fenster aufmachte. Aber wenn’s ih-nen so behaglich ist. Sie haben genug Unbehagliches, um jetzt grad nicht mehr zu sagen, erlebt. Es soll ihnen so wohl als möglich sein. Mit dem Doktor könnte es allenfalls etwas setzen. Aber erstens vermeidet er weislich, um diese Zeit zu kommen, und zweitens ist er kein Unmensch. Grad weil er kein Un-mensch ist, kommt er jetzt nicht. Sonst müßte er aus seinem ärztlichen Gewis-sen heraus die Fenster aufreißen, daß die kalte, klare Märzenluft hereinströmen könnte.

Licht wollen sie auch noch nicht. Es sei gemütlicher so. Der Schwester kann’s recht sein; es ist ohnehin nicht mehr viel Petroleum da, der Lazarettins-pektor hat in allen Sälen herumgeschickt, man solle äußerste Sparsamkeit wal-ten lassen. Die Ofentür hat einer ein bißchen aufgemacht, daß der Flackerschein vom Feuer auf den Boden fällt. Er hat’s mit der linken Hand getan, denn die rechte ist nicht mehr da.

Unsereins könnte es alterieren, zuzusehen, wie er sich behilft bei allen Ver-richtungen. Aber er sagt, bei ihm mache es nicht so viel. Er sei Briefträger, und die Postverwaltung nehme ihn wieder. Und überhaupt. – Ja, immer dieses überhaupt. Wenn man das in Worte fassen könnte. Es ist nicht auszusagen, was dieses überhaupt alles sagt. Wer’s spürt, der spürt’s. Die Saalschwester spürt’s. Sie macht sich im Saal zu tun. Da vorne am Fenster liegt einer, dem sie den Fuß massieren muß. Dazu ist’s gerade noch hell genug. In der Dämmerstunde, da ist allerlei zu hören, was bei Tag nicht herauskommt, da spinnen sich Fäden hinaus zu denen, die noch im Kampf stehen, und heim zu denen, die warten, bis sie wiederkommen. Da kommt auch heraus, was überhaupt heißt. Es heißt: »Ich leb’ doch noch. –

Und wenn ich nicht mehr lebte, so müßte doch Deutschland siegen.

Und es siegt auch.

Auf mich kommt’s nicht an.

Aber ich bin doch froh, daß ich noch lebe. Es ist noch gut gegangen.

Ja, es ist noch gut gegangen. Denn wie viele liegen draußen. Und viele siec-hen langsam hin, oder sind blind, oder – o Gott, nicht ausdenken darf man, was gelitten wird.

Aber bei mir ist’s doch noch gut gegangen und hätte können schlimmer sein.«

Und überhaupt.

Der Briefträger mit dem einen Arm und noch zwei aus dem Saal, die »wenigstens gute Füß’« haben, sind heute bei einer Beerdigung gewesen. Da-von reden sie nun. Ein Hauptmann ist es gewesen, den man begraben hat. Er hat keine Frau und keine Kinder hinterlassen, man weiß es für gewiß. Er hat nur einen Bruder, der in Tsingtau gefangen genommen wurde, und eine Schwester, die als Missionarsfrau irgendwo »unter englischer Obhut« sitzt. Er hat schwer gelitten; es ist ihm gut gegangen, daß er gestorben ist. Seine Geschwister wissen’s noch nicht. Es trauert heut niemand um ihn.

Die Schwester gönnt sich und ihrem Patienten eine Pause und fragt, schier zaghaft: »Niemand? er wird doch auch Freunde haben? und seine Mannschaf-ten? Die trauern doch um ihn?«

Es erbarmt sie immer so tief, wenn die Menschen da draußen sterben, an der Reichsgrenze, schon im deutschen Land, und doch in der Fremde. Die Kanonen donnern zum Grabgesang von den Vogesen her, und von den Grenzgefechten jenseits der schwarz-weiß-roten Pfähle. Der Krieg schreit noch hinein in ihre Stille, trotzdem sie ihm schon entronnen sind. Und ihre Eigenen sitzen oft weit weg und können nicht kommen. Es ist ihr dann, man müsse sie doppelt mit Li-ebe umgeben, die Toten, die doch nichts mehr spüren, mit Kränzen, mit Grab-geleit, mit Tränen.

»Seine Freunde und seine Mannschaften steh’n draußen. Die wissen’s nicht, daß er grad heut begraben wird. Die sind hart an der Arbeit, o je.«

Was sich so eine Schwester wohl denkt?

»Ein Leidtragender ging aber doch hinter seinem Sarg her,« sagte der Einar-mige. Er heißt Christoph Volz.

»Ein Leidtragender! wer denn?«

»Ja. Er heißt Mingo. Er ist dunkelbraun und hat eine weiße Blässe vor der Stirn. Sein Gaul.«

Sie nickten ernst mit dem Kopf. Es fällt keinem ein, das mit dem Leidtra-genden für einen unzeitigen Scherz zu nehmen.

»Ja, so ein Tier,« sagen sie.

Sie sehen es alle vor sich. Sie sehen den ganzen Leichenzug vor sich. Sie hören die Trommel, die keiner mehr vergißt, der sie gehört hat. Langsam, lang-sam fallen die Schläge. Jeder schlägt einem aufs Herz. Drom drom, drrom dom dom, dom dom dom. Es ist wie eine Musik, die der Tod selber macht.

Der Sarg schwankt hinterher. Die Träger bleiben im Schritt, den ihnen die Trommel vorschreibt. Sie tragen schwer; es ist, als trügen sie alles Herzeleid mit. Hinter dem Sarg kommt das Pferd. Der Bursche führt es am Zügel. Es weiß es, o es weiß es gut, daß man da seinen Herrn hinträgt, denselben, den es so oft auf seinem Rücken getragen hat. Es ist nur alles so unbegreiflich. So eine stumme Kreatur kann niemanden fragen. Niemand von den Leuten, die hinter dem Sarg herschreiten, nicht den Pfarrer, nicht die Offiziere der Garni-son, die gerade hier liegen und dem Kameraden die letzte Ehre antun. Es weiß nicht, warum sich Schüsse lösen an der Grube, in die sie den Herrn versenken, oder doch das Etwas, das ganz sicher mit dem Herrn zusammenhängt. Die Schüsse hallen lang nach, an den Bergen hin. Und alle Leute treten noch einmal an die Grube und sehen hinunter, und auch Mingo steht nahe dabei und reckt den Hals. Aber dann nimmt ihn der Bursche wieder am Zügel und führt ihn von da hinweg.

Er läßt ein langes, unwilliges Wiehern hören. Aber es versteht’s kein Mensch. Oder doch, ja, der Bursche versteht’s. Er legt seinen Kopf an den sch-lanken, braunen Hals, als es niemand mehr sieht, und heult los. Denn sie haben nun beide keinen Herrn mehr, und was werden sie für einen neuen kriegen!

Aber der Bursche geht dann aus dem Stall und gesellt sich zu andern Leuten, und nimmt einen braven Trunk zu sich und macht sich vernünftige Gedan-ken. Dazu ist er ein Mensch.

Mingo aber bleibt allein, und er ist auch nicht so leicht beweglich. Er kennt nur einen Herrn. Und es ist ihm mehr und mehr, als sei mit diesem Herrn etwas gar nicht in Ordnung. Als habe der ihn ganz und gar verlassen.

Das geht alles schnell und wie mit den Augen sichtbar an den Leuten vorbei.

»Ja, so ein Tier,« sagt noch einmal einer nachdenklich.

Der Hauptmann hat noch von ihm Abschied genommen, sie haben es erfah-ren. Er hat eine so große Unruhe in sich gehabt am letzten Tag und der Doktor hat ihn gefragt, ob er einen besonderen Wunsch habe. Da hat er gesagt: »Wenn es möglich wäre, möchte ich wohl mein Pferd sehen.« Der Sanitäter, der dabei war, hat gemeint, er sei vielleicht nicht ganz bei Bewußtsein, aber der Doktor hat’s gut verstanden und hat gesagt: Das muß möglich sein. Da haben sie das Pferd hereingeführt; sechs Stufen hoch ging’s vom Hof in den Saal. In dem Saal liegen Mannschaften, und in einem kleinen Nebenzimmer der sterbende Hauptmann. Das Pferd hatte keinen Raum dort drinnen. Es stand unter der offenen Tür und sein Herr hob mühsam die Hand nach ihm hin. Da führten sie es so weit hinein, daß er seine Nase und den schönen Hals streicheln konnte. Das Pferd schnoberte an der blassen Hand herum und als sie müde zurücksank, wieherte es leise.

Der Bursche soll gesagt haben, dem Herrn seien Tränen in den Bart gelaufen. Und das Pferd – wenn es nur gekonnt hätte – aber so ein Tier kann nicht wei-nen. »Es muß alles in sich hineindrücken,« soll der Bursche gesagt haben.

Als sie es wieder hinausführten durch den Saal, schrie auf einmal ein Ulan, der einen Kopfschuß hatte und eine Eisblase auf dem Kopf: »O meine Lisel.« Die Lisel war ihm unter dem Leib weggeschossen worden, aber sie war nur schwer verwundet, nicht tot. Und er hatte sie hinter sich gelassen, um sein Le-ben zu retten. Nicht einmal einen Gnadenschuß hatte er ihr gegeben, da schrie sie hinter ihm drein. Im ärgsten Kugelregen glaubte er sie noch schreien zu hören.

Jetzt, seit er den Kopfschuß hatte, kam sie ihm immer im Fieber und in Träumen vor. Wie einer, der seinen besten Kameraden hat müssen totwund liegen lassen, kam er sich vor. Aber der Kamerad versteht’s doch, daß man nichts anderes machen kann. Die Lisel jedoch – kann das so ein treues Tier beg-reifen –, daß man’s in der bitteren Not verläßt? in der tobenden Hölle, in die es den Herrn hineintragen mußte?

Die Schwester kam und erneuerte das Eis.

Denn der Ulan sagte nun immer vor sich hin: »Das Tier hat ihn getragen, bis daß es niederfiel« – und konnte keinen Schluß von dem Vers finden. Das alles erzählen die Leute, die bei dem Begräbnis gewesen waren, und die Schwester weiß, daß sie nun zurücksehen in das, was im Krieg am grausigsten und sch-recklichsten ist: das Hinstürmen müssen über die hinweg, die zu einem gehört haben. Als ob sie einem nichts mehr angingen. Man muß bedenken: es ist bei ihnen noch nicht lang her, erst kurze Tage, daß sie es in der Wahrheit miterlebt haben.

Aber der lustige Schübel-Max, der nicht lange bei traurigen Dingen verwei-len mag, weil sie einem, wie er sagt, »das Gemüt anfressen,« bringt unverzüg-lich eine andere Saite zum Erklingen.

»Also so ein Tierle,« sagt er, »hat Menschenverstand.

Es kann’s bloß nicht sagen, daß es alles versteht. Aber es versteht rein alles. Zum Beispiel mein Fuchs, wenn die Proviantwägen nicht nachgekommen sind und wir haben beide Hunger gehabt, er und ich, und ich hab’ ihn ein bißchen getätschelt und gesagt: ›Fuchs, heut ist’s nichts mit der Verpflegung,‹ dann hat er mich vorher angeguckt, ob ich’s im Spaß sag’ oder im Ernst und hat mit dem Maul an meinen Taschen herumgeschnobert, ob nicht doch noch eine alte Brotrinde drin sei. Aber dann hat er, wenn nichts drin war, ganz gottergeben mit dem Schwanz gewedelt und das hat geheißen: Mag’s sein wie’s will, also du kannst einmal nichts dafür. Soviel ist sicher.

Und anhänglich ist ein Gaul. Ein treuer Schatz kann nicht anhänglicher sein.«

»Du hast ja gar kein’n, was weißt denn du?« wirft einer ein, der aus dem gleichen Ort ist. Denn der Schübel-Max ist nicht fürs Weibliche. Das heißt, er verehrt es schon, aber er kann nichts rechtes damit anfangen, er »kriegt den Rang nicht,« wie er selber sagt.

Aber er läßt sich durch die Einrede nicht draus bringen.

»So?« sagt er. »Das mit den Schätzen, das weiß ich vom Zusehen; aber das mit den Gäulen, das weiß ich vom Praktizieren. Da kann ich dann auch wieder sagen: Du hast ja gar kein’n, was weißt denn du?«

Denn der Kamerad aus dem gleichen Ort ist ein Infanterist, ein Sandhase, aber der Schübel-Max ist Kavallerist.

»Ich will gar nicht von mir sagen,« fährt er fort. »Von meinem Fuchs und mir. Wiewohl, als ich bin verwundet worden und die ganze Nacht in einem Graben am Waldrand gelegen, da ist er keinen Schritt von mir weggegangen. Wir sind ganz allein gewesen, heißt das, was Lebendige anbetrifft. Tote sind schon dagewesen,« er macht eine Handbewegung, als ob er etwas wegwischen wollte. Denn von ihnen will er jetzt nicht reden.

»Ich hab’ mich nicht regen können, denn ich hab’ zu viel Blut verloren, als ich bis zu dem Graben hingekrochen bin. »Fuchs, sag’ ich, armer Kerle, du hast Hunger. Geh’ doch da ’nunter, an das Waldeck, da ist eine Wiese mit schönem Gras.« Aber er tut keinen Ruck. »Und du? hast du vielleicht keinen Hunger?« sagt er.

Der Infanterist aus dem gleichen Ort fährt auf: »Was lügst denn so? kann vi-elleicht ein Gaul reden?«

»Du hast ja gar kein’n, was weißt denn du? Also ich hab’ ihn halt so verstan-den.«

Es ist eine kalte Nacht gewesen. Die Stern’ sind am Himmel gestanden und haben mir zugewinkt, wenn ich mit den Augen geblinzelt hab’, wie wenn sie sagen wollten: über deinem Dorf und über der Kirch’ und dem Kirchhof schei-nen wir auch. Aber du, du kommst nimmer heim. Wie man halt ist,« der Schübel-Max gab schier ungern sein menschliches Gefühl preis, »es hat mich doch erbarmen wollen, daß ich da draußen allein verkommen soll. Da hat mich auf einmal mein Fuchs angestoßen mit seinem Maul und hat an mir he-rumgeschnobert und hat gesagt« –

»Jetzt hältst aber dein Maul. Schwätz, was wahr ist und halt dich nicht so mit Lügengeschichten auf,« sagt der Kamerad aus dem gleichen Ort.

»Also mir ist’s halt gewesen, er hab’ gesagt: bin ich vielleicht nicht auch noch da? bin ich vielleicht nicht auch ein Mensch? – bald hätt’ ich gesagt: ein Mensch – also bin ich vielleicht nicht auch eine lebendige Seele? Das hat mir gut getan in meiner Schwachheit.

Überdem ist der Morgen heraufgekommen und mich in meinem Graben hat ein Streifen Sonne getroffen, da hab’ ich gedacht: kann sein, du kommst doch noch einmal heraus. Wie man halt ist. Man hängt doch am Leben. Mein Fuchs aber, der hat mehr gesehen als ich. Der hat über dem Viereck drüben, am an-dern Waldrand, eine Patrouille reiten sehen; es sind von den Unsern gewesen, und hat laut hinausgewiehert, drei- oder viermal. Sind halt auch Kameraden von ihm dabei gewesen, das hat ihn gefreut.

Ich hab’ aus meinem Graben heraus mein Sacktuch geschwenkt. Und kur-zum, sie haben mich gefunden. Sonst, behüt dich Gott, Schübel-Max. Wo mein Fuchs jetzt ist, das möcht’ ich wissen.«

Der Schübel-Max schweigt ein Weilchen. Dann sagt er: »Das hab’ ich eigent-lich gar nicht sagen wollen, das von mir und dem Fuchs. Es ist mir nur so zwischenhinein gekommen, weil wir von der Anhänglichkeit geredet haben.«

»Was hast denn sonst sagen wollen?« fragte der Landwehrmann Gröhl, der sich gern gut unterhält, aber nur, wenn er selber nichts dazu tun muß. Zuhören, das kann er stundenlang.

»Ach, da ist doch gestern ein Kamerad bei mir gewesen, dem hat’s seine Frau geschrieben. Bei ihm daheim ist’s passiert, im Schwarzwald. Jetzt mag er nicht mehr essen und nicht mehr schlafen. Bloß heim möcht’ er, wie seine Gäul. Die sind, ein Gespann von Braunen, zwei Tage nach ihm selber ausmarschiert, nach Frankreich, wie er auch.

Die Frau und der Bub sollen, als die Braunen fortkamen, ärger geweint ha-ben, als bei des Vaters Abschied.

Der eine von den Gäulen soll immer wieder den Kopf nach dem Hof hinged-reht haben, solang man ihn gesehen habe. Der Hof liegt auf einer Höhe, nicht so gar weit von Oberndorf.

Also das war im August.

Jetzt, im Frühjahr, haben sie in Oberndorf Militärgäule versteigert, gefangene Franzosen und Belgier, und auch eine Partie deutsche Kriegsuntaugliche. Die Schragenbäuerin und ihr Bub sind auch zur Versteigerung gegangen, weil sie gern wieder ein Gespann zum Ackern gehabt hätten.

»Mutter, Franzosen nehmen wir keine,« sagt der Bub, der im Zorn noch kei-nen Unterschied weiß zwischen einem französischen Mann und einem franzö-sischen Gaul.

»Ha, das macht mir nichts aus,« sagte die Mutter.

»Hist und hott werden sie auch verstehen. Die Gäul haben den Krieg nicht angefangen. Kann sein, man kriegt sie billig.«

Sie haben aber nicht gesehen, daß ein paar abgetriebene Braune unter den de-utschen Kriegsuntauglichen immer die Köpf’ zusammengestreckt und unterei-nander verhandelt haben. Gespürt haben sie auch nicht, daß da etwas um den Weg ist, was zu ihnen gehört.

Man kann’s ihnen nicht übel nehmen. Menschen haben keinen so feinen Ri-echer, wie so ein Tierle.

Da ist auf einmal ein schwerer, klapperiger Schritt auf die zwei Leut’ zugekommen, und eh’ sie sich’s versehen haben, hat sich ein Kopf über die Schranken geschoben, hinter denen sie gestanden sind, und hat sich zwischen die Frau und den Buben gedrängt, wie wenn er alle beide auf einmal beg-rüßen wollte. Da haben sie zu gleicher Zeit die Blässe in Form eines Blattes auf der Stirn des Braunen, und die Art, wie er die Nüstern aufgeblasen und wie er mit dem Fuß gescharrt hat, erkannt, und gerufen: »Ja, Hans, o Hans, grüß Gott! ja, du bist’s und bist wieder da aus dem Krieg?«

Der Braune aber hat sich schier in das Brusttuch der Frau verkrochen vor la-uter Zärtlichkeit und weil er sonst nichts hat sagen können.

Mittlerweile ist sein Mitgespann hinter ihm drein und auch herzugekommen, mit hinkendem Schritt, denn er hat an der linken Hinterhand eine tiefe, schlecht verheilte Narbe gehabt, und – ihr glaubet’s ja doch nicht, wenn ich’s auch sag’ – und hat das Maul auf- und zugemacht, wie wenn er die längste Red’ halten wollte über das, was er derweil erlebt hat, und bloß nicht könnte.

Die Bäuerin hat einen um den andern umhalst wie einen Schatz, der wieder gekommen ist und das ist ihrem Mann vermeint gewesen, oder, ich weiß nicht, hat sie für die Gäule so ein Mutterherz gehabt; und der Bub hat mit seiner Geißel geknallt, weil er nicht hat hinausjuchzen können; denn das Schluchzen ist ihm im Hals gesteckt, er hat nicht recht gewußt, warum.

Da haben sie bei der Versteigerung die zwei alten Familienglieder erstanden und noch einen Franzosen dazu. Den haben sie hist und hott gelehrt und an der Wagendeichsel eingefahren, daß es die Kriegskameraden nicht so streng haben sollen.

Und seit der Schragenbauer das alles weiß, guckt er bloß noch heimzu.« Soweit der Schübel-Max.

Die andern sind still. Vielleicht haben sie’s wie der Schragenbauer.

Die Schwester hat vor einer kleinen Weile, eh’ sie hinausging, sachte das Fenster aufgemacht. Jetzt sehen sie auf einmal, daß draußen schon die Sterne am Himmel stehen.

»Die scheinen auch über die Schlachtfelder, und auch über die Heimat.«

Die Heimat ist behütet und liegt im Frieden. Ganz deutlich sehen sie sie vor sich. Stille Dorfgassen, Mütter, die Kinder ins Bett legen, einen plätschernden Röhrenbrunnen, einen mächtigen Nußbaum an einer alten Scheuer, Kühe im Stall, eine Schreibstube, einen gedeckten Tisch, an dem eine blonde Frau sitzt, einen Zaun, an dem ein Mädchen mit hängenden Zöpfen steht. Die be-hütete Heimat, das ist der Preis für alles, für Mühe und Schweiß, für eisige Nächte im Freien, und tobendes, höllisches Feuer im Gefecht, für brennende Wunden und versehrte Manneskraft.

»Grüßet die daheim, ihr Sterne, grüßet die draußen. Einmal, einmal muß doch wieder Friede sein.«

Das sagt keiner. Solche Sachen sagen sie nicht. Wenigstens nicht mit solchen Worten. Aber wer sie kennt, versteht sie doch.

»Mein Tyras ist auch so ein Kerle.«

Kein Mensch fragt, was für ein Kerle der Tyras des Landsturmmannes Mösc-henmoser aus Denglingen im badischen Oberland sei. Es wird schon kommen, wenn man’s abwartet. Der Möschenmoser macht nicht leicht den Mund auf. Es muß schon dunkel sein und es müssen die Sterne scheinen und es muß von Ti-eren die Rede sein.

Im Frieden ist er nämlich Schäfer.

Wenn er etwas sagt, dann kommt es wie aus einem langen Gedanken-gang heraus. Es wird wohl auch so sein.

Er ist noch nicht lang im Krieg gewesen. Zwei Brüder sind ihm schon gefal-len, einer in Rußland und einer in den Vogesen. Er ist der Letzte. Im Februar ist er ausgerückt und im März verwundet.

Als ihn niemand frägt, hält er’s für ein Zeichen, daß er fortfahren soll.

»Also es gibt nämlich Sachen, die kann kein Mensch erklären. Zum Beispiel, wieso es kommt, daß ein Tier etwas von weitem spürt und ein Mensch nicht. Und der Mensch soll doch das Höchste sein in der Schöpfung. Aber er hat zu-viel gelernt, das ist der Fehler, er ist zu gescheit geworden. Er ist von der Natur entwöhnt.

Darum ist ihm der feine Merks verloren gegangen.

Ein Tier hingegen ist ganz Natur und hat gute Augen und Ohren und eine scharfe Witterung.

Und ist auch treu und unveränderlich, weil es nicht so vielerlei bedenkt und will, sondern bloß seinen einen Herrn und was dem recht und lieb ist. Zum Be-ispiel mein Tyras – jetzt gehört er mir, vorher hat er meinem Kleinen ge-hört – der hat, seit er von der Mutter weg ist, seiner Lebtag nicht anders ge-guckt, als mein Kleiner gewollt hat.«

Soviel wußten alle im Saal von den Familienverhältnissen des Möschenmo-sers, daß sein Kleiner der jüngste Bruder war, der in Rußland gefallene. Mösc-henmoser hatte ihn aufgezogen, auch »von der Mutter weg« und hatte ihm »sein Herz geschenkt.«

»Also, mein Kleiner ist doch auch Schäfer gewesen und hat immer mit dem Tyras gehütet, seit der erzogen war.

Und er hat immer gesagt: ›Dieses Tier ist klüger als ein Mensch; es versteht rein alles. Man muß es nicht einmal zu ihm sagen, es spürt, was man will und wie es einem ums Herz ist. Es ist auch nicht stumm; es kann reden; mit dem Schwanz und mit den Ohren kann es alles sagen.‹

Und also dann ist der Krieg gekommen. Am zweiten August ist mein Kleiner abmarschiert, mitten in der Nacht. Ich hab’ ihn begleitet bis an den Kreuzweg, Hirzenbach zu, und der Tyras war auch dabei. Dort ist mein Kleiner mit den andern Burschen aus den Raithöfen zusammengetroffen, da haben wir zwei umgekehrt, der Tyras und ich. Der Hund hat gewinselt und gebettelt ums Mit-dürfen. Aber sein Herr hat ihm bloß den Kopf gestreichelt und hat gesagt: ›Du bleibst da und folgst dem Xaver. Wenn ich wieder komm’, und sei’s mitten in der Nacht, so kommst du mir wieder entgegen. Und somit b’hüet Gott.‹ Das b’hüet Gott hat uns beiden gegolten.

Der Tyras ist langsam mit mir heimgegangen, aber er hat die Ohren gehängt. Er hat nicht herumgesucht nach seinem Herrn. Er hat’s ja wohl gewußt, daß er fort ist. Aber ein altes Schäferhemd von ihm hat er hinten im Stall gefunden und von seinem Nagel herabgezerrt. Das ist fortan immer sein Lager gewesen.

Die Zeit ist so herumgegangen.

Mein Philipp ist am Donon gefallen, und ich bin natürlich im Kummer drum gewesen und hab’s auch dem Tyras gesagt. Da ist er einen ganzen Tag lang nicht von mir weggegangen, weil er gespürt hat, daß ich eine Teilnahm’ brauc-hen kann. Aber sonst ist er ruhig geblieben. Elend mager ist er gewor-den gegen den Winter hin, und seine Kunststücke, die ihn mein Kleiner gelehrt hat, hätt’ er um keine Wurst und keine Liebe mehr gemacht.

Ich hab’ angefangen, auch mit ihm zu schwätzen, wenn wir an den Wintera-benden ganz allein am Ofen gesessen sind.

Wie man halt ist, man braucht eine Ansprach’.

Und der Hund hat doch meinem Kleinen gehört und ich hab’ gewußt, daß er an ihn denkt. Wenn ich gesagt hab: ›Tyras, was macht jetzt auch unser Klei-ner?‹ dann hat er gewinselt und mit dem Schwanz auf den Boden geklopft, wie wenn er sagen wollte: ›Ich wär’ selber froh, wenn ich’s wüßte.‹

So ist der Januar gekommen. Ich hab’ schon ein paar Wochen keinen Brief mehr aus Rußland gekriegt und hab’ mir viel Sorgen gemacht.

Aber der Tyras ist ganz ruhig geblieben. Da hab’ ich mir gedacht: vielleicht dürfen sie bloß nicht schreiben. Oder die Feldpost kommt nicht recht nach, oder es ist ein Brief verloren gegangen.

Da, am achtundzwanzigsten Januar, wie es Abend wird und ich will das Haus und die Läden schließen und gehe außen ums Haus herum, hör’ ich den Tyras von weitem bellen, wie er allemal gebellt hat, wenn sein Herr heim-gekommen ist. Sonst hat er einen ganz andern Ton gehabt. Mir hat das Herz geschlagen bis an den Hals herauf.

Wenn’s jetzt auch möglich wär, daß er käm’, hab’ ich gedacht, und bin dem Hund nachgegangen bis an den Kreuzweg, wo wir selbigesmal Abschied ge-nommen haben.

Da ist der Tyras gestanden und hat ins Tal hinunter gebellt. Aber auf einmal ist es kein Bellen mehr gewesen, sondern ein Heulen, und er ist fortgeschossen, an mir vorbei, nach einer andern Richtung, weit, bis an den Wald.

Darauf ist er wieder gekommen und hat immer ein Geheul ausgestoßen, wie im höchsten Schmerz, und wieder fort in einer Aufregung. Mir ist’s ganz unhe-imlich gewesen. Ich hab’ gepfiffen, und als er wieder einmal gekommen ist, hab’ ich ihn am Halsband gefaßt und auch richtig bis ans Haus gebracht.

Aber hinein wär’ er um keinen Preis gegangen.

Ich hab’ ihm gut zugeredet, und als das nichts geholfen hat, hab’ ich kurz befohlen: marsch jetzt, hinein.

Denn das Getue hat mich mehr aufgeregt, als ich sagen kann. Aber er hat nicht gefolgt, so pflichtig er sonst gewesen ist. Es war, als ob er sagen wollte: Begreifst du denn gar nichts? hast du denn gar keinen Merker?

Aber ich hab’ in Gottesnamen nicht gewußt, was er hat und bin ohne ihn ins Haus gegangen und später auch ins Bett. Aber geschlafen hab’ ich nicht, denn das Tier hat die ganze Nacht fortgemacht mit Bellen und Heulen und Suchen. Um ein Uhr bin ich wieder aufgestanden und ums Haus herum gegangen. Da ist ein schöner, heller Sternenhimmel hoch über mir gestanden und gerade auch der große Wagen. Den hat mein Kleiner immer so gern gesehen und ich bin mit meinen Gedanken nach Rußland hinein gegangen, heißt das, in die Karpathen, wo mein Kleiner gegen die Russen gestanden ist, und hab’ gedacht: Am End’ wacht er auch und sieht die Stern’ am Himmel, und denkt heim. Wer weiß?

Aber kein Gedanke, kein einziger hat mir gesagt, daß er in selbiger Nacht ist schwerverwundet irgendwo im Schnee gelegen und hat vielleicht gerufen nach einer Hilfe, und niemand hat ihn gehört, noch gewußt, wo er ist.

Eine Woche später habe ich den Bescheid bekommen, daß er gefallen ist, und ein Kamerad hat mir auch geschrieben, daß man ihn drei Tage nach seiner Verwundung im tiefen Schnee gefunden hat, tot. Er ist erfroren, er ist nicht verblutet.

Mein Tyras ist am selbigen Morgen nach der unruhigen Nacht heimgekom-men, matt und müd und ganz still. Von mir hat er gar nichts gewollt, es ist gewesen, als ob er sein Sach hätt’ ganz allein erleben müssen, weil wir zwei nicht haben miteinander hören und riechen und fühlen können.

Er hat’s damals schon gewußt, sag’ ich.

Vielleicht hat er ihn rufen gehört, oder was weiß ich?

Er hat mich manchmal so angeguckt, als ob er sagen wollte: das muß man noch erfinden, daß wir miteinander reden können; vorderhand hat’s keinen Wert, wenn ich mich mit dir abgebe, denn du verstehst mich ja doch nicht.

Jetzt ist mir’s immer, der Tyras sei noch näher verwandt mit meinem Klei-nen, als ich.

Ich sag’ bloß, es gibt Sachen. Sachen gibt es –« – – – –

In die entstandene Pause hinein sagt eine junge Knabenstimme:

»Der, wenn er mit in den Karpathen gewesen wär’, der hätt’ ihn gefunden.«

Ganz begeistert sagt es die junge Stimme. Sie gehört dem Kriegsfreiwilligen Rau, einem frischen, blonden Buben, den die Kameraden mit einer gewissen Zärtlichkeit »Bürschle« heißen.

Er steckt in Gips bis über die Hüften, aber er ist vergnügt, daß er wenigstens die Hände frei hat. In den Händen hat er immer entweder eine Mundharmonika oder einen Band Gottfried Keller.

So eine dämmerige Plauderstunde aber ist ihm noch lieber als ein Buch.

»Mein Bruder ist auch in den Karpathen. Er ist Arzt,« fährt Bürschle fort, »und er hat mir geschrieben, – ach was, es ist gleich, halt auch von einem Hund.«

Denn auf einmal kommt es ihm vor, als ob das, was der Bruder geschrieben habe, nicht ganz direkt auf die geheimnisvoll-dunkle Geschichte des Mösc-henmosers hin zu genießen sei.

»Sag’s doch, Bürschle, wirst dich doch net schenieren,« ermunterte ihn sein Nebenmann. »Jetzt hast gegackert, jetzt mußt auch legen.«

Da nimmt er einen neuen Anlauf.

»Von einem Sanitätshund hat er geschrieben, der ganz neu zu seiner Sanitäts-kolonne gekommen ist.

Es war an einem späten Abend, da waren sie alle, die Ärzte und die Sa-nitäter, sehr müde, und draußen stürmte es, als ob der Wind ihre Baracke wegtragen wollte. Und sie meinten, sie wären für heute fertig. Aber der neue Hund wollte durchaus noch einmal hinaus und begehrte sehr heftig, daß jemand mit ihm gehe. Da waren zwei Sanitätsmänner, an denen war die Reihe für den Nachtdienst, die gingen mit, aber nicht gern, und mein Bruder ging auch mit, weil es ihn interessierte, was da noch lebendig sei heute nacht.

Der Hund führte sie durch dichtes Gestrüpp und dann einen steilen Hang hi-nunter, und wieder hinauf, und endlich blieb er bellend an einem tiefen Graben stehen. Und in dem Graben lag ein verwundeter Mann, der streckte flehentlich die Hände nach ihnen aus.

Der eine von den Sanitätern aber war mißgelaunt aus irgend einem Grund und ärgerte sich über den späten Weg und sagte, als er in den Graben sah: »’s ist ein falscher, ein Russ’. Der dumm’ Kerle kennt sie noch nicht auseinan-der.«

Da sagte der andere: »Sei still, schimpf nicht. Der wird recht, der Hund. Der hat’s wie unser Herrgott, der ist auf diese Weis’ auch neutral.««

So weit das Bürschle.

Sie loben es aber um seine Geschichte, denn sie haben es auch wie der Hund und der Herrgott. Gegen verwundete Leut’, die ihre Hände ausstrecken, sind sie auch neutral.

Davon wüßte ein jeder zu sagen.

Aber eh’ noch ein Wort fällt, geht die Tür auf und die Schwester kommt he-rein mit der Lampe, und hinter ihr der Doktor.

Der spürt den frischen Lufthauch vom Fenster her, in dem der Pfeifenrauch sich sachte verdünnt und verzogen hat, und sieht in lauter blinzelnde, zufrie-dene Gesichter, und sagt – er ist ein Bayer –:

»Habts an Guat’n g’raucht, ihr Leut’?«

Und fängt an, pflichtlich von Bett zu Bett zu gehen.